【2024年版】あなたの会社のDXレベルは? IPAレポートが暴く日本企業のリアルと「次の一手」

公開日

デジタルトランスフォーメーション(DX)の号令から数年、あなたの会社ではDXがどれほど進んでいますか?「重要性はわかるけれど、具体的にどうすれば…」「うちの取り組みは周りと比べてどうなんだろう?」そんな悩みを抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2024年版)」を基に、2024年現在の日本企業におけるDX推進の生々しい実態を徹底解剖します。平均的な成熟度、大企業と中小企業のギャップ、そしてDXで一歩先を行く企業の 「勝ちパターン」 とは? レポートから読み解けるデータと共に、あなたの会社のDXを加速させるヒントを探ります。

「DX推進指標」とは?~あなたの会社のDXを“見える化”し、未来を照らす羅針盤~

IPAが提供する「DX推進指標」は、企業が自社のDX推進状況を客観的に把握し、関係者間で課題や目指すべき方向性を共有するための 「共通言語」であり、強力な「羅針盤」 です。

経営のあり方からITシステム構築まで、DX推進に不可欠な35の項目で構成。自己診断を通じて、企業は「経営・ITシステムのあるべき姿」と現状とのギャップを明確にし、具体的なアクションプランの策定や、その進捗を確実に管理するのに役立ちます。特に、経営層が強いリーダーシップを発揮し、全社一丸となってDXの荒波を乗り越えることを重視しています。

DXの成熟度は0から5の6段階で評価され、レベル5「グローバル市場におけるデジタル企業」を最終ゴールとしていますが、単に高いレベルを目指すこと自体が目的ではありません。自社の置かれた状況を正確に理解し、身の丈に合った目標を設定、そしてそれを粘り強く改善し続けることこそが、真のDX成功への道筋なのです。

DXの成熟度レベル:あなたの会社はどの段階?

- レベル0:未着手 – 経営者は無関心か、関心があっても具体的な行動に移せていない。

- レベル1:一部での散発的実施 – 全社戦略がないまま、部門単位で試行錯誤している。

- レベル2:一部での戦略的実施 – 全社戦略に基づき、一部の部門で推進が始まっている。

- レベル3:全社戦略に基づく部門横断的推進 – 全社的な取り組みとなり、仕組みが明確化され部門横断で実践されている。

- レベル4:全社戦略に基づく持続的実施 – 定量的な指標で効果を測定し、継続的な改善サイクルが回っている。

- レベル5:グローバル市場におけるデジタル企業 – レベル4の特性を備え、グローバル市場でも競争優位性を確立している。

日本企業DXの現在地:6割が未だ「初期段階」、本格推進への道のりは険しい

2024年にIPAに提出された1,349件の自己診断結果は、日本企業全体のDX推進のリアルな姿を浮き彫りにしました。

DX推進の実態:平均成熟度は「1.67」、多くの企業がDXの入口で足踏み

2024年の分析対象企業における全指標の現在値の平均は1.67。これは成熟度レベルでいうと「レベル1(一部での散発的実施)」の域を抜け出せていない企業が多いことを示しており、DXが掛け声倒れに終わっているケースも少なくないかもしれません。

成熟度の分布を見ると、「レベル1以上2未満」の企業が最も多く(423社)、次いで「レベル0以上1未満」(409社)。実に全体の約6割の企業がレベル2未満という結果は衝撃的です。レベル4以上の 「DX優等生」 は全体のわずか1%強。この数字は、多くの日本企業にとってDXがまだ「他人事」あるいは「道半ば」であり、全社的な戦略に基づく本格的な変革には至っていない厳しい現実を突きつけています。

全指標におけるDX推進の現在値の平均分布(2024年)

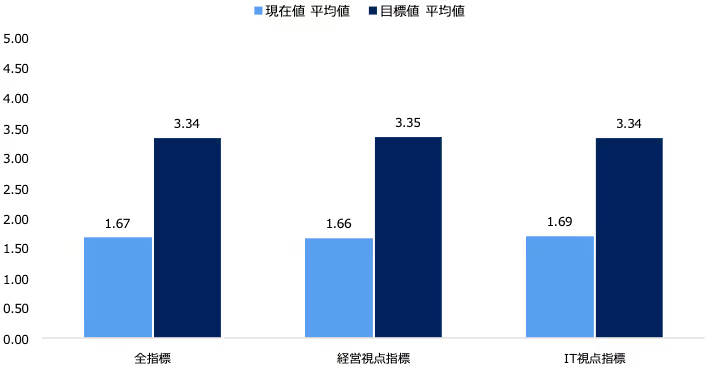

目標と現状の絶望的なギャップ:平均1.67ポイントの差、理想のDX実現は夢のまた夢か?

企業が掲げる3年後の目標値の平均は3.34。しかし、現在値の平均1.67との間には1.67ポイントもの大きな隔たりがあります。これは、多くの企業がDXによるバラ色の未来を描きつつも、その実現には想像以上の困難が待ち受けていることを物語っています。

全企業の現在値と目標値の差:理想と現実のギャップは埋まるのか?

全企業共通の巨大な壁:「投資判断の仕組み」と「IT投資の効果測定」がDX推進のアキレス腱に

多くの企業が「目標達成に向けて特に改善が必要」と考えている項目、つまり 「現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標」 を見ていきましょう。この「差」が大きいほど、企業が現状に課題を感じ、3年後までに大きく改善したいと考えていることを示します。

まず、経営視点では「投資意思決定、予算配分」と「評価」が、特に大きな課題として認識されています。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(経営視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| 投資意思決定、予算配分 | 1.46 | 3.26 | 1.80 |

| 評価 | 1.44 | 3.23 | 1.79 |

| 人材の融合 | 1.50 | 3.26 | 1.76 |

| KPI | 1.58 | 3.33 | 1.75 |

| 人材育成・確保 | 1.52 | 3.26 | 1.74 |

次に、IT視点では、「IT投資の評価」が最も大きな課題として挙げられました。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(IT視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| IT投資の評価 | 1.49 | 3.30 | 1.81 |

| 競争領域の特定 | 1.54 | 3.24 | 1.70 |

| ロードマップ | 1.61 | 3.30 | 1.69 |

| 廃棄 | 1.63 | 3.31 | 1.68 |

| 体制 | 1.56 | 3.23 | 1.67 |

これらの結果から、DXを推進するための「お金」をどう捻出し、その成果をどう「評価」するのか、そしてIT投資の費用対効果をどう測るのか、といった基本的な仕組みづくりに多くの企業が悪戦苦闘している様子がうかがえます。これらの項目は、DXを絵に描いた餅に終わらせず、具体的な経営成果に結びつけるための「経営の舵取り」と「効果の見える化」の仕組みが未熟であることを示しており、日本企業がDXを本格軌道に乗せる上で、避けては通れない最重要課題と言えるでしょう。

一方で、 「現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標」 、つまり比較的取り組みが進んでいる、あるいは目標設定が現状に近い項目もあります。経営視点では「事業への落とし込み」、IT視点では「プライバシー、データセキュリティ」が挙げられました。

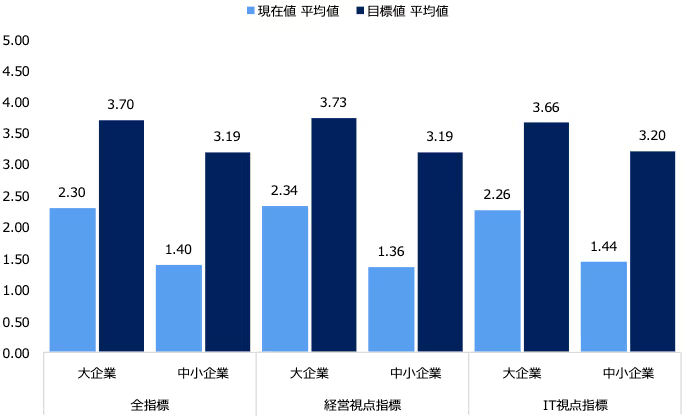

大企業 vs 中小企業:DX推進の「温度差」とそれぞれの「突破口」

企業の規模によって、DX推進の進捗や抱える課題は大きく異なります。従業員規模を基に大企業と中小企業を比較した結果から、 それぞれの「戦い方」 が見えてきます。

成熟度の差は歴然:大企業は「戦略的実施」へ、中小企業は「五里霧中」のDX

大企業の全指標の現在値平均は2.30に対し、中小企業は1.40。その差、約0.9ポイントは決して小さくありません。 大企業が平均して「レベル2(一部での戦略的実施)」に近づきつつある一方、中小企業は未だ「レベル1(一部での散発的実施)」の壁を越えられずにいます。目標値についても、大企業(3.70)が中小企業(3.19)を上回っており、目指すDXの「頂の高さ」にも違いが表れています。

大企業と中小企業、DXの現在地と目指す未来

大企業が直面するDXの人材不足地獄:「事業部門の人材」が育たず、DXが空中分解の危機

大企業において、「現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標」(つまり、特に改善が必要な課題) を経営視点で見ると、「事業部門における人材」が最も大きな課題として浮上しました。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(経営視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| 事業部門における人材 | 1.95 | 3.48 | 1.53 |

| 技術を支える人材 | 2.01 | 3.52 | 1.51 |

| 評価 | 2.07 | 3.54 | 1.47 |

| 人材育成・確保 | 2.23 | 3.67 | 1.44 |

| 人材の融合 | 2.23 | 3.67 | 1.44 |

IT視点でも、「IT投資の評価」や「データ活用の人材連携」などが大きな課題として挙げられています。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(IT視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| IT投資の評価 | 2.06 | 3.60 | 1.54 |

| データ活用の人材連携 | 2.30 | 3.79 | 1.49 |

| 廃棄 | 2.06 | 3.54 | 1.48 |

| 競争領域の特定 | 2.06 | 3.54 | 1.48 |

| データ活用 | 2.22 | 3.69 | 1.47 |

DX戦略を立案する「頭脳」はあっても、それを現場で実行し、ビジネス価値を創出する「手足」となる人材が圧倒的に不足している。そんな大企業の悲鳴が聞こえてきそうです。

中小企業のDX推進、最大のブレーキは「投資判断の仕組み」と「評価体制」の不在

一方、中小企業では、経営視点で 「現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標」 を見ると、「投資意思決定、予算配分」や「評価」、「KPI」といった、DX推進のための「ルール」や「物差し」が未整備である点が深刻な課題となっています。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(経営視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| 投資意思決定、予算配分 | 1.11 | 3.08 | 1.97 |

| 評価 | 1.17 | 3.09 | 1.92 |

| KPI | 1.27 | 3.17 | 1.90 |

| 人材の融合 | 1.19 | 3.08 | 1.89 |

| 人材育成・確保 | 1.21 | 3.08 | 1.87 |

IT視点では、大企業同様「IT投資の評価」が最大の課題であり、次いで「ロードマップ」などが挙げられています。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(IT視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| IT投資の評価 | 1.25 | 3.16 | 1.91 |

| ロードマップ | 1.28 | 3.12 | 1.84 |

| 競争領域の特定 | 1.32 | 3.12 | 1.80 |

| ガバナンス・体制 | 1.33 | 3.13 | 1.80 |

| 体制 | 1.28 | 3.06 | 1.78 |

限られたリソースを有効活用するためにも、適切な投資判断基準と効果検証の枠組み構築が何よりも優先されるべきでしょう。

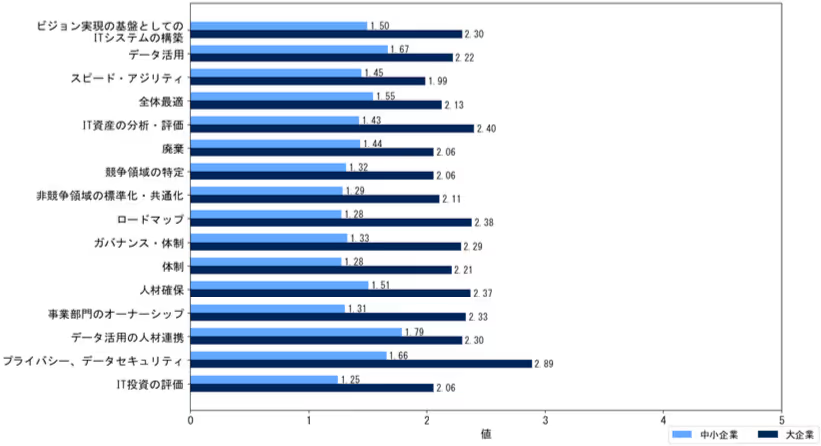

比較で見える逆転の芽:大企業はトップダウンの「ビジョン共有」、中小企業は現場起点の「事業への落とし込み」で勝機を掴め!

大企業と中小企業の 「現在値の平均の差が大きい上位5指標」 (つまり大企業が相対的に進んでいる項目)を見ると、経営視点では「推進・サポート体制」や「投資意思決定、予算配分」などが挙げられます。

| 大企業と中小企業の現在値の平均の差が大きい上位5指標(経営視点) | 中小企業現在値平均 | 大企業現在値平均 | 差(大企業 - 中小企業) |

|---|---|---|---|

| 推進・サポート体制 | 1.29 | 2.45 | 1.16 |

| 投資意思決定、予算配分 | 1.11 | 2.26 | 1.15 |

| 推進体制 | 1.42 | 2.56 | 1.14 |

| 経営トップのコミットメント | 1.57 | 2.62 | 1.05 |

| ビジョンの共有 | 1.65 | 2.70 | 1.05 |

IT視点では、「プライバシー、データセキュリティ」や「ロードマップ」などで大企業が先行しています。

| 大企業と中小企業の現在値の平均の差が大きい上位5指標(IT視点) | 中小企業現在値平均 | 大企業現在値平均 | 差(大企業 - 中小企業) |

|---|---|---|---|

| プライバシー、データセキュリティ | 1.66 | 2.89 | 1.23 |

| ロードマップ | 1.28 | 2.38 | 1.10 |

| 事業部門のオーナーシップ | 1.31 | 2.33 | 1.02 |

| IT資産の分析・評価 | 1.43 | 2.40 | 0.97 |

| ガバナンス・体制 | 1.33 | 2.29 | 0.96 |

これらは、大企業が組織力と資金力を活かしたトップダウンでの意思統一や、盤石なガバナンス体制の構築で先行していることを示しています。

しかし、中小企業にも勝機はあります。 「現在値の平均の差が小さい上位5指標」 (つまり中小企業も比較的取り組みが進んでいる、あるいは大企業との差が少ない項目)として、経営視点では「マインドセット、企業文化」や「体制」などが挙げられました。

| 大企業と中小企業の現在値の平均の差が小さい上位5指標(経営視点) | 中小企業現在値平均 | 大企業現在値平均 | 差(大企業 - 中小企業) |

|---|---|---|---|

| マインドセット、企業文化 | 1.53 | 2.31 | 0.78 |

| 体制 | 1.47 | 2.28 | 0.81 |

| 事業部門における人材 | 1.13 | 1.95 | 0.82 |

| 持続力 | 1.55 | 2.41 | 0.86 |

| 技術を支える人材 | 1.14 | 2.01 | 0.87 |

IT視点では、「データ活用の人材連携」や「スピード・アジリティ」などで差が比較的小さくなっています。

| 大企業と中小企業の現在値の平均の差が小さい上位5指標(IT視点) | 中小企業現在値平均 | 大企業現在値平均 | 差(大企業 - 中小企業) |

|---|---|---|---|

| データ活用の人材連携 | 1.79 | 2.30 | 0.51 |

| スピード・アジリティ | 1.45 | 1.99 | 0.54 |

| データ活用 | 1.67 | 2.22 | 0.55 |

| 全体最適 | 1.55 | 2.13 | 0.58 |

| 廃棄 | 1.44 | 2.06 | 0.62 |

特に「事業への落とし込み」は、中小企業の方が小回りが利き、現場のニーズを素早く捉え、迅速にビジネスに反映しやすいという特性が強みになっている可能性があります。この「現場力」と「スピード感」こそ、中小企業がDXという戦場で大企業と渡り合うための強力な武器となるでしょう。

大企業と中小企業の現在値の平均の差(経営視点)

大企業と中小企業の現在値の平均の差(IT視点)

DXを牽引する「先行企業」の常識:彼らは何が違うのか?DX成功の秘訣を盗め!

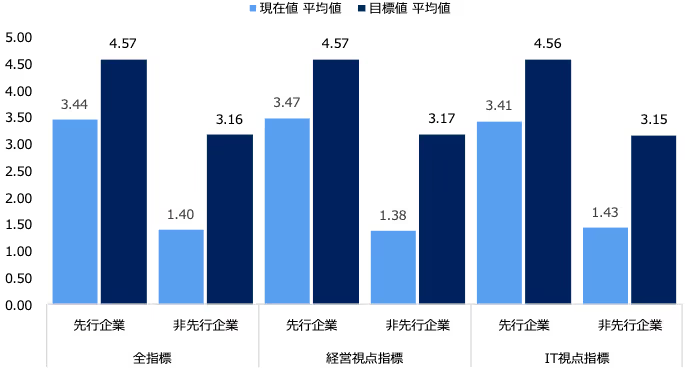

全指標の現在値平均が3以上の企業を「先行企業」と定義し、非先行企業と比較すると、DX推進をリードする企業が 「何を当たり前にやっているのか」 が見えてきます。2024年の分析対象企業のうち、先行企業は177社(全体の13%)。この少数精鋭から学ぶべきことは多いはずです。

先行企業と非先行企業のDXレベルは天と地:目指す「山の高さ」と「登頂スピード」がまるで違う

先行企業の全指標の現在値平均は3.44に対し、非先行企業は1.40。その差は2.04ポイントと、まさに圧倒的。成熟度レベルで2段階以上の差は、先行企業がDX推進において別次元にいることを明確に示しています。目標値についても、先行企業(4.57)は非先行企業(3.16)を大幅に上回っており、目指すDXのレベル、つまり「志の高さ」そのものが違うのです。先行企業は、DXによって何を成し遂げたいのか、そのビジョンの解像度が極めて高く、それゆえに高い目標設定と着実な進捗を両立させていると考えられます。

先行企業と非先行企業、DXの現在地と目指す未来

先行企業の強み:明確な「戦略とロードマップ」を「事業」に直結させ、経営層の本気のコミットメントが推進を加速

先行企業の経営視点において、 「現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標」 (つまり、既にある程度達成できている、あるいは目標が高い項目)を見ると、「事業への落とし込み」や「戦略とロードマップ」が挙げられています。

| 現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標(経営視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| 事業への落とし込み | 3.68 | 4.62 | 0.94 |

| 戦略とロードマップ | 3.62 | 4.60 | 0.98 |

| 持続力 | 3.54 | 4.52 | 0.98 |

| 危機感とビジョン実現の必要性の共有 | 3.63 | 4.67 | 1.04 |

| バリューチェーンワイド | 3.45 | 4.49 | 1.04 |

また、先行企業の経営視点で 「現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標」 (つまり、今後さらに注力していく課題)としては、「事業部門における人材」や「技術を支える人材」などが挙げられています。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(経営視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| 事業部門における人材 | 3.19 | 4.47 | 1.28 |

| 技術を支える人材 | 3.20 | 4.48 | 1.28 |

| 人材育成・確保 | 3.35 | 4.53 | 1.18 |

| 評価 | 3.32 | 4.49 | 1.17 |

| 体制 | 3.43 | 4.58 | 1.14 |

| 人材の融合 | 3.45 | 4.59 | 1.14 |

明確な戦略に基づいてDXを事業に結びつける動きが徹底されている点が強みと言えるでしょう。

IT活用も超積極的:「ITシステム構築基盤」と「データセキュリティ」への妥協なき投資がDXを盤石に

IT視点では、先行企業の 「現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標」 として、「プライバシー、データセキュリティ」や「事業部門のオーナーシップ」などが挙げられ、IT基盤の整備とガバナンス体制の確立が進んでいることがうかがえます。

| 現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標(IT視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| プライバシー、データセキュリティ | 3.59 | 4.63 | 1.04 |

| 事業部門のオーナーシップ | 3.46 | 4.54 | 1.08 |

| ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築 | 3.50 | 4.60 | 1.10 |

| IT資産の分析・評価 | 3.42 | 4.54 | 1.12 |

| IT投資の評価 | 3.47 | 4.60 | 1.13 |

一方で、先行企業がIT視点で 「現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標」 として捉えているのは、「スピード・アジリティ」や「全体最適」などです。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(IT視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| スピード・アジリティ | 3.21 | 4.49 | 1.28 |

| 全体最適 | 3.32 | 4.55 | 1.23 |

| ガバナンス・体制 | 3.33 | 4.54 | 1.21 |

| 非競争領域の標準化・共通化 | 3.34 | 4.55 | 1.21 |

| データ活用 | 3.39 | 4.57 | 1.18 |

先行企業は、守るべきものを守りつつ、攻めのIT活用を両立させていると言えます。

「DX認定企業」の知られざるアドバンテージ:認定取得はDX推進のエンジンとなるか?

国がDX推進の準備が整っている企業を認定する「DX認定制度」。この認定を受けた企業と未取得企業の間にも、DX推進の成熟度には無視できない差が見られました。

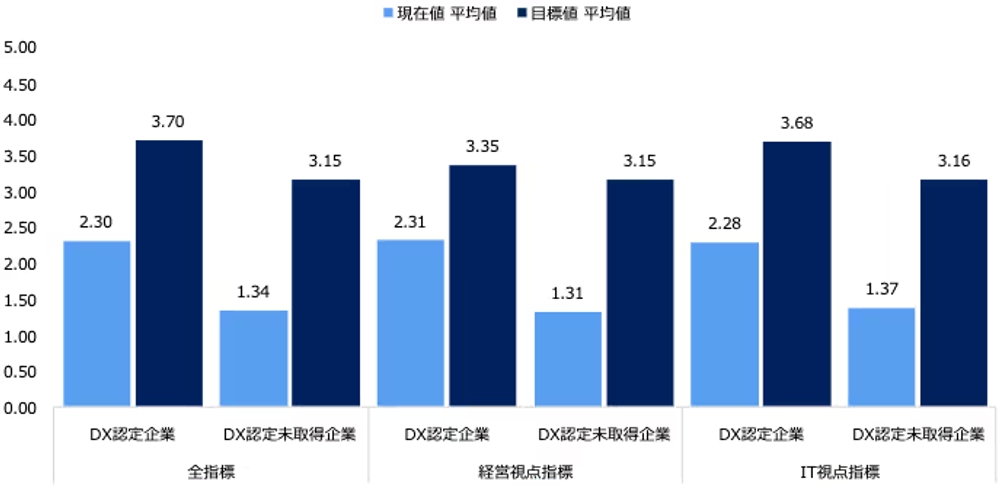

DX認定企業と未取得企業でも成熟度に大きな差:認定はDX推進への「本気度」の証

DX認定企業の全指標の現在値平均は2.30、未取得企業は1.34と、ここでも約1ポイントの差。DX認定制度が、企業のDX推進へのコミットメントや一定の準備状況を示す 「信頼のバロメーター」 の一つとなっている可能性が示唆されます。

DX認定企業とDX認定未取得企業、DXの現在地と目指す未来

DX認定企業に共通するDNA:「ビジョンの共有」と全社的な「推進・サポート体制」がDXを力強くドライブ

DX認定企業の経営視点において、 「現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標」 を見ると、「ビジョンの共有」や「外部との連携」が挙げられ、全社的なビジョン浸透と、それを支える推進体制の構築が進んでいると考えられます。

| 現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標(経営視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| ビジョンの共有 | 2.72 | 4.01 | 1.29 |

| 外部との連携 | 2.47 | 3.76 | 1.29 |

| 事業への落とし込み | 2.65 | 3.94 | 1.29 |

| 持続力 | 2.42 | 3.73 | 1.31 |

| 経営トップのコミットメント | 2.59 | 3.92 | 1.33 |

また、DX認定企業が経営視点で 「現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標」 として捉えているのは、「事業部門における人材」や「評価」などです。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(経営視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| 事業部門における人材 | 1.93 | 3.48 | 1.55 |

| 評価 | 2.02 | 3.55 | 1.53 |

| 技術を支える人材 | 1.98 | 3.50 | 1.52 |

| KPI | 2.21 | 3.70 | 1.49 |

| 投資意思決定、予算配分 | 2.11 | 3.59 | 1.48 |

認定企業は、DXを一部門の取り組みではなく、全社的な変革として捉えていることがうかがえます。

IT面では「データセキュリティ」への先進的な眼差しが、DXの信頼という名の土台を築く

IT視点では、DX認定企業の 「現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標」 として、「プライバシー、データセキュリティ」や「人材確保」などが挙げられ、セキュリティを重視したIT基盤作りが進んでいることが特徴です。

| 現在値と目標値の平均の差が小さい上位5指標(IT視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| プライバシー、データセキュリティ | 2.81 | 3.96 | 1.15 |

| 人材確保 | 2.45 | 3.73 | 1.28 |

| IT資産の分析・評価 | 2.41 | 3.76 | 1.35 |

| 事業部門のオーナーシップ | 2.29 | 3.65 | 1.36 |

| ロードマップ | 2.29 | 3.68 | 1.39 |

一方で、DX認定企業がIT視点で 「現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標」 として捉えているのは、「IT投資の評価」や「競争領域の特定」などです。

| 現在値と目標値の平均の差が大きい上位5指標(IT視点) | 現在値平均 | 目標値平均 | 差(目標値 - 現在値) |

|---|---|---|---|

| IT投資の評価 | 2.07 | 3.60 | 1.53 |

| 競争領域の特定 | 2.09 | 3.58 | 1.49 |

| 廃棄 | 2.11 | 3.59 | 1.48 |

| データ活用 | 2.30 | 3.76 | 1.46 |

| スピード・アジリティ | 2.10 | 3.56 | 1.46 |

DX推進の軌跡:2年連続提出企業に見る「進化のドラマ」と「次なる挑戦」

DX推進指標の自己診断を継続的に行うことは、自社の進捗を客観的に把握し、「成長の物語」を紡ぐ上で非常に有効です。ここでは、2023年と2024年の2年連続で自己診断結果を提出した大企業140社のデータから、その進化の軌跡を追います。

大企業のDXは確実に進化中:多くの指標で成熟度が向上、DX推進の努力が花開く

2年連続提出大企業の全指標の現在値平均は、2023年の2.54から2024年には2.76へと0.22ポイントの確かな上昇。経営視点指標(2.58→2.83)、IT視点指標(2.49→2.67)ともに向上しており、継続的な取り組みがDX推進の成熟度を着実に高めていることが確認できます。これは、DXを一過性のブームとしてではなく、企業の存続を賭けた経営課題として真摯に取り組む企業の努力が、具体的な成果として表れた結果と言えるでしょう。

2年連続提出大企業のDX、1年間の進化は?

経営面の劇的進化:「戦略とロードマップ」「投資意思決定」が大きく改善し、DXが経営のど真ん中へ

2年連続提出大企業の経営視点において、 「現在値の平均の差が大きい上位5指標」 (つまり、この1年で特に大きく進捗した項目)を見ると、「戦略とロードマップ」や「投資意思決定、予算配分」が挙げられます。

| 2年連続提出している大企業の2024年と2023年の現在値の平均の差が大きい上位5指標(経営視点) | 2023年現在値平均 | 2024年現在値平均 | 差(2024年 - 2023年) |

|---|---|---|---|

| 戦略とロードマップ | 2.44 | 2.78 | 0.34 |

| 投資意思決定、予算配分 | 2.41 | 2.72 | 0.31 |

| 人材の融合 | 2.46 | 2.76 | 0.30 |

| ビジョンの共有 | 2.86 | 3.16 | 0.30 |

| 人材育成・確保 | 2.47 | 2.76 | 0.29 |

| 事業部門における人材 | 2.22 | 2.51 | 0.29 |

| 技術を支える人材 | 2.24 | 2.53 | 0.29 |

DX戦略の具体化や、それに基づく投資判断の仕組み、そして多様なバックグラウンドを持つ人材が化学反応を起こすような体制づくりが進んでいることがうかがえます。

IT基盤の飛躍的強化:「ITシステム構築基盤」「スピード・アジリティ」も進展し、DXのエンジンがフル回転

IT視点では、2年連続提出大企業の 「現在値の平均の差が大きい上位5指標」 として、「ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築」や「スピード・アジリティ」などが大きく伸びました。

| 2年連続提出している大企業の2024年と2023年の現在値の平均の差が大きい上位5指標(IT視点) | 2023年現在値平均 | 2024年現在値平均 | 差(2024年 - 2023年) |

|---|---|---|---|

| ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築 | 2.46 | 2.74 | 0.28 |

| スピード・アジリティ | 2.17 | 2.42 | 0.25 |

| 事業部門のオーナーシップ | 2.67 | 2.91 | 0.24 |

| 廃棄 | 2.26 | 2.48 | 0.22 |

| 競争領域の特定 | 2.24 | 2.45 | 0.21 |

DXを支えるIT基盤の整備や、市場の変化に俊敏に対応できる開発体制、そして事業部門が 「やらされ感」ではなく、主体的にITを活用する 文化が育っていると考えられます。

まとめ:DX推進の「現在地」を直視し、「未来」を切り拓く勇気と戦略を

IPAの「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2024年版)」は、2024年の日本企業におけるDX推進の偽らざる現状と、乗り越えるべき課題を明確に示してくれました。多くの企業がDXの入口で試行錯誤を繰り返し、特に「マインドセット・企業文化の醸成」や「IT投資の評価」といった 「組織の体質改善」と「効果の見える化」 に苦戦している状況が浮き彫りになりました。しかし、その一方で、大企業や先行企業、DX認定企業は、経営視点でのDX推進を強力に推し進め、着実に成果を上げているという希望の光も見えました。

DX推進は、終わりなき旅です。本レポートで示された「DX推進指標」という名の 「地図」と「コンパス」 を手に、自社の現在地を客観的に見つめ直し、明確な目標を設定し、そしてそこへ向かう道のりを粘り強く、しかし時には大胆に見直していくことが不可欠です。特に、経営層が「DXは我が社の未来そのものである」という強い覚悟とリーダーシップを発揮し、全社で揺るぎないビジョンを共有すること。そして、そのビジョンを具体的な戦略に落とし込み、それを支える「人」と「IT」という両輪を力強く回していくこと。これこそが、DXという荒波を乗り越え、持続的な成長を遂げるための唯一無二の鍵となるでしょう。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: