生成AIはPdMの仕事を変えるのか?Microsoft調査から紐解く「AIに任せるべきでない仕事」

公開日

生成AIの進化が、ビジネスのあらゆる場面を変革しようとしています。特に、事業の成功に重要な役割を担うプロダクトマネージャー(PdM)の働き方も、大きな変化の渦中にあります。単純作業の自動化といった期待が高まる一方で、「どの仕事をAIに任せるべきか」「人間の役割はどうなるのか」といった問いに、多くのPdMが向き合っています。

本記事では、Mara Ulloa氏らが2025年10月に発表した論文「Product Manager Practices for Delegating Work to Generative AI: “Accountability must not be delegated to non-human actors”」に基づき、生成AIとPdMの未来の関係性を探ります。Microsoftという巨大テクノロジー企業の最前線で行われたこの調査は、PdMがAIとどう向き合い、自身の役割を再定義しようとしているのか、そのリアルな姿を明らかにしています。

調査概要:Microsoftのプロダクトマネージャー885名を対象とした大規模調査

この研究は、生成AI活用のフロンティアであるMicrosoftに所属するプロダクトマネージャー(PdM)を対象に、大規模な混合研究法(サーベイ、テレメトリデータ分析、インタビューの組み合わせ)を用いて行われました。885名のサーベイ回答、731名分の利用データ、15名への詳細なインタビューを通じて、PdMの生成AI利用に関する多角的な実態が分析されています。

PdMによる生成AIの利用実態

調査からは、すでに多くのPdMが生成AIを業務に不可欠なツールとして活用している実態が浮かび上がりました。

6割以上が日常的に利用、主な用途は「文章作成・修正」

個人貢献者(IC)でもあるPdMのうち、実に62%が「毎日」または「ほぼ毎日」生成AIを使用していると回答しました。主な用途としては、「ドキュメントのドラフト作成や修正」(73%)、「ドキュメントの要約」(52%)、「メールや外部向けコミュニケーションの作成」(33%)など、文章関連のタスクが上位を占めています。アイデアのブレインストーミング(35%)やユーザーリサーチ・データ分析(22%)といった、より思考を要する業務にも活用が広がっています。

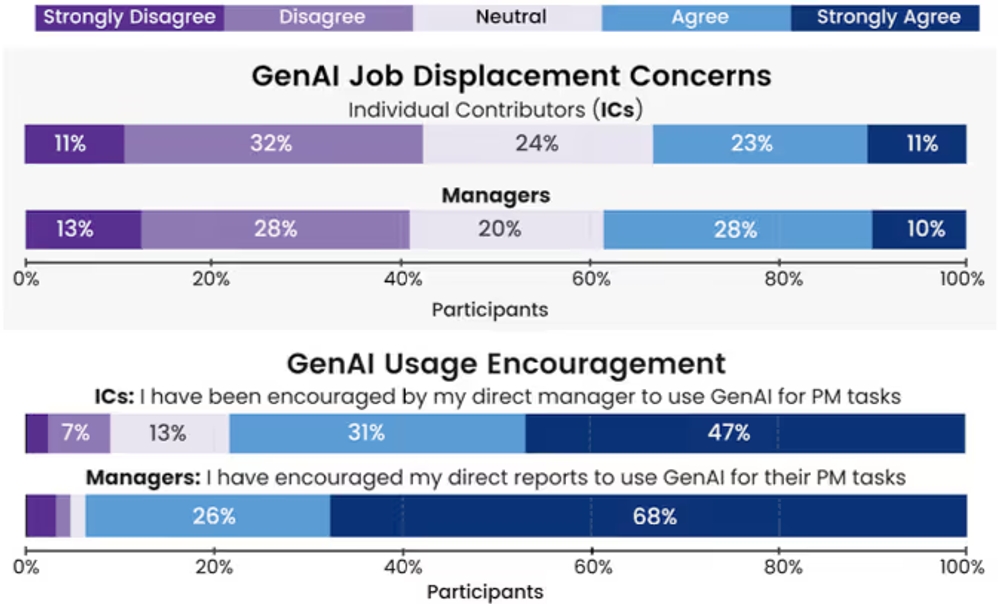

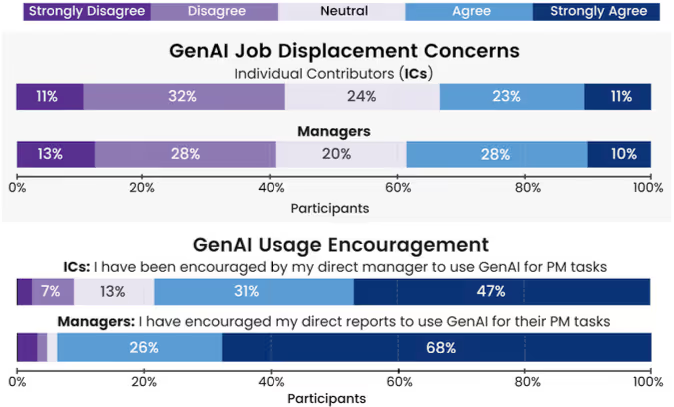

チーム内での利用も積極的に推奨

この傾向は、チームを率いるマネージャー層にも共通しています。調査対象となったマネージャーの68%が、自身のチームメンバーに生成AIの利用を推奨していると回答しました。これは、個人貢献者(IC)が「マネージャーから利用を推奨されている」と感じる割合(47%)を上回っており、組織として生成AIの活用を積極的に推進している様子がうかがえます。

生成AIがもたらす「時間節約」という恩恵と「品質」という課題

PdMは生成AIにどのような価値を見出し、またどのような壁に直面しているのでしょうか。

8割が実感する時間的メリット

最大のメリットとして挙げられたのは「時間の節約」です。実に81%のPdMが「生成AIの利用は時間の節約になる」 という点に「強く同意する」または「同意する」と回答しています。具体的には、「ブレインストーミングのメモを製品仕様書にまとめる」「会議の要約とアクションアイテムの自動作成」「リサーチペーパーを基にしたプロトタイプの迅速な作成」など、これまで時間を要していた作業が劇的に短縮されたという声が寄せられました。

一方で拭えない出力品質や精度への懸念

一方で、生成AIの活用を妨げる最大の障壁は、そのアウトプットに対する懸念です。個人貢献者(IC)の47%が「出力の品質や不正確さ」を課題として挙げています。その他にも、「実験する時間がない」(37%)、「関連するユースケースが不足している」(19%)、「トレーニング不足」(14%)といった声が上がっており、特に「AIリテラシーの不足」が根本的な課題であることが示唆されています。

【本質】AIへの業務委任を判断する3つの価値観とは?

では、PdMはメリットと課題を天秤にかけ、どのような基準で「AIに任せる仕事」と「自分でやる仕事」を判断しているのでしょうか。調査から、PdMがタスクを委任する際に考慮している、3つのレベルにまたがる価値観フレームワークが明らかになりました。

PdMの意思決定を支える「選択的委任フレームワーク」

PdMは、「個人」「チーム」「組織」 という3つのレベルで、「アイデンティティ」「アカウンタビリティ」「個人的・社会的ダイナミクス」 という3つの価値観を評価し、タスクをAIに委任するかどうかを無意識的に判断しています。

| レベル | アイデンティティ (これは”誰の”仕事か) | アカウンタビリティ (“責任”は誰がとるか) | 個人・社会的ダイナミクス (“雰囲気”はどうか) |

|---|---|---|---|

| 個人 | これは自分の専門性を活かすべき「本質的な仕事」か | この仕事の結果に、自分が全責任を負えるか | AIに任せることに、罪悪感や抵抗はないか |

| チーム | これはチームのやり方や文化に合っているか | チームメンバーからの期待や信頼を裏切らないか | チーム内でAI利用をオープンに話せる雰囲気か |

| 組織 | これは全社的なAI活用の方針と一致しているか | プライバシーなど、会社のルールを守れるか | 会社はAIの実験や導入を推奨しているか |

価値観1:プロフェッショナルとしての「アイデンティティ」

PdMが自身の専門性や役割の中核だと考えているタスクは、AIに委任されにくい傾向があります。例えば、文章を書くことを自身の「クラフト(職人技)」だと捉えているPdMは、「AIに書かせると、それはもはや自分の言葉ではない」と感じ、AIの利用に消極的でした。逆に、タスク管理やステータス更新といった「雑務」と見なされる作業は、積極的にAIに委任しようとします。

価値観2:最も重要な「アカウンタビリティ(説明責任)」

調査で最も重要な判断基準として浮かび上がったのが、この「アカウンタビリティ」です。PdMは、タスクの結果に対する責任が重いほど、AIへの委任をためらいます。ある参加者は、「もし人間が大きなミスをすれば刑務所に行くこともある。しかしAIがミスをしても、AIは気にしない」と述べ、最終的な責任は人間が負うべきだと強調しました。

この論文のタイトルにもなっている「Accountability must not be delegated to non-human actors(アカウンタビリティは、非人間アクターに委任してはならない)」という言葉は、まさにこの価値観を象徴しています。PdMは、AIを意思決定を支援するツールとして活用しつつも、そのアウトプットを鵜呑みにせず、最終的な判断と責任は自身が負うという強い意識を持っています。

価値観3:チームや組織の文化などの「社会的ダイナミクス」

個人の価値観だけでなく、所属するチームや組織の文化もAIへの委任判断に大きく影響します。チーム内でAI活用に否定的な意見が強いと使いづらく感じ、逆にチームでAI活用の成功事例を共有すると、利用が促進されるといったダイナミクスが働きます。また、Microsoftのように組織全体で 「カスタマーゼロ」(自社で開発した製品を、まず従業員自身が最初の顧客として徹底的に利用する文化) としてAI利用を推奨する文化がある場合、PdMはより積極的にAIを試すようになります。

生成AIが加速させるPdMの役割進化とSWEとの境界の曖昧化

生成AIの活用は、単なる業務効率化に留まらず、PdMの役割そのものを変化させています。特に注目すべきは、ソフトウェアエンジニア(SWE)との役割の境界が曖昧になっている点です。

調査に参加したPdMの中には、これまでSWEに依頼していたSQLクエリの作成や、UIプロトタイプの開発を、生成AIを使って自ら行うようになったという声が複数ありました。これにより、開発者とのコミュニケーションが円滑になったり、アイデアをより迅速に形にしたりすることが可能になっています。ある参加者は、この変化を「私たちは皆、もっとスイスアーミーナイフのようになる必要がある」と表現しました。これは、PdMが特定の専門領域に留まらず、より多能工的なスキルセットを身につける必要性を示唆しています。

結論:これからのPdMに求められる、生成AIとの新たな向き合い方

本調査は、生成AIがプロダクトマネージャーの仕事を奪うのではなく、その役割をより高度で戦略的なものへと進化させる可能性を明確に示しました。

これからのPdMには、生成AIを使いこなす技術的なスキルはもちろんのこと、何をAIに委ね、何を人間の中核的な業務として残すかを見極める「判断力」 がこれまで以上に求められます。特に、アウトプットに対する最終的な「アカウンタビリティ」をどう担保するかは、AI時代のPdMにとって最も重要な責務となるでしょう。

生成AIは、PdMにとって強力な武器になり得ます。この新たなツールと主体的に向き合い、自身の役割を再定義していくことこそが、未来のプロダクトマネジメントを成功に導く鍵となるのです。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: