目標設定は意味ない?エンジニアの生産性を上げる目標設定の技術

公開日

「また目標設定の時期か…」スプリント計画や四半期のレビューで、多くのエンジニアがそう感じているかもしれません。マネージャーとの1on1で目標を設定するものの、日々の割り込みタスクや緊急の障害対応に追われるうち、その目標が書かれたチケットはバックログの底に沈んでいく。そんな経験から、「開発チームの目標設定なんて、本当に意味があるのだろうか?」と疑問に思うのは自然なことです。

本記事では、その根源的な問いに、科学的な視点から光を当てます。デュースブルク・エッセン大学のアレクサンダー・シュコルスキー氏が発表した学術研究「The influence of goal setting on the personal productivity of knowledge workers: a systematic literature review」を基に、エンジニアの目標設定がなぜ失敗するのか、そして、どうすれば生産性を真に高める力になるのかを解き明かしていきます。

結論:失敗する目標と成功する目標の違い

なぜ目標設定は「意味がない」と感じられることがあるのでしょうか。この研究は、目標設定そのものではなく、その「やり方」に原因があると結論付けています。まずは、エンジニアの生産性を下げてしまう「失敗する目標設定」と、生産性を高める「成功する目標設定」の違いを比較してみましょう。

| 観点 | 失敗する目標設定 | 成功する目標設定 |

|---|---|---|

| 具体性 | 「リファクタリングを進める」など曖昧 | 「/users APIの平均レスポンスタイムを200ms未満にする」など明確で測定可能 |

| 難易度 | 非現実的なパフォーマンス改善目標 | 適度に挑戦的で、達成可能 |

| 個別化 | チーム全員に同じ技術スタックの習得を課す | 個人のスキルや関心に合わせて調整する |

| 進捗管理 | 設定したら放置(やりっぱなし) | スプリントレビューで進捗を追跡し、フィードバックを行う |

| 関与度 | マネージャーから一方的に与えられる | 設定プロセスに本人が積極的に参加する |

| バランス | 機能開発の速度(Velocity)だけに偏る | コード品質やテストカバレッジなど、多角的な視点を持つ |

このように、目標設定が機能しない多くのケースは、上表の「失敗する目標設定」のいずれかに当てはまります。

なぜ「失敗する目標設定」は無意味なのか?

研究でレビューされた論文は、不適切な目標設定がもたらす弊害を指摘しています。

- モチベーションの低下: 「レスポンスタイムを99%改善する」といった非現実的な目標や、「軽微なテキスト修正を10件対応する」といった簡単すぎる目標は、エンジニアのやる気を削ぎます。「どうせ無理だ」という諦めや、「やっても成長できない」という停滞感につながるためです。

- 主体性の欠如: 個々の得意領域(フロントエンド、バックエンド、インフラなど)や興味を無視し、チーム全員に画一的な目標を課すと、当事者意識は生まれません。「やらされ仕事」の感覚が強まり、自律的な改善活動が停滞します。

- 技術的負債の温床: 特に 「スプリントで消化したストーリーポイント数」だけを目標にするような硬直的な設定は危険です。Shalleyの研究(1995年)が指摘するように、生産性と創造性はトレードオフになり得ます。目先の開発速度だけを追うと、リファクタリングやテストコードの実装といった、将来の生産性を高めるための重要なタスクが後回しにされ、結果として技術的負債が積み上がってしまうのです。

実験で証明された「目標設定」の科学的根拠

一方で、「成功する目標設定」が生産性を向上させることは、具体的な実験によって科学的に証明されています。今回のレビューで引用された研究の中から、特に象徴的な2つの実験結果をご紹介します。

根拠1:目標設定の効果は「持続する」

目標設定の効果は一時的なものではありません。WilkとRedmonの研究(1998年) では、大学の入学事務局スタッフを対象にした長期的な調査が行われました。

- 実験内容: スタッフに日々の業務目標を設定させ、定期的なフィードバックを行う「介入」を実施。

- 結果: 介入期間中、スタッフの生産性は向上しました。そして最も重要なのは、目標設定とフィードバックの仕組みという介入を止めた後も、向上した生産性が維持されたことです。

- 結論: この結果は、適切な目標設定が、従業員の持続的な行動変容や生産的な習慣の形成に繋がることを強く示唆しています。

根拠2:目標の「有無」で生産性に有意な差が生まれる

そもそも目標を設定すること自体に効果はあるのでしょうか。この問いに答えるのが、Umstotらの研究(1976年) による古典的な比較実験です。

- 実験内容: 被験者を2つのグループに分け、片方には 「具体的で挑戦的な目標」 を与え、もう片方には目標を与えずに同じ作業を行わせ、生産性を比較。

- 結果: 明確な目標を与えられたグループは、目標を与えられなかったグループと比較して、生産性が有意に高いという結果が出ました。

- 結論: 「何をすべきか」が明確になり、そこに挑戦する意欲が加わることが、人間のパフォーマンスを直接的に向上させるという、目標設定の根本的な有効性を証明しています。

これらの実験結果は、目標設定が単なる精神論ではなく、科学的根拠に基づいた生産性向上のための有効な手法であることを裏付けています。

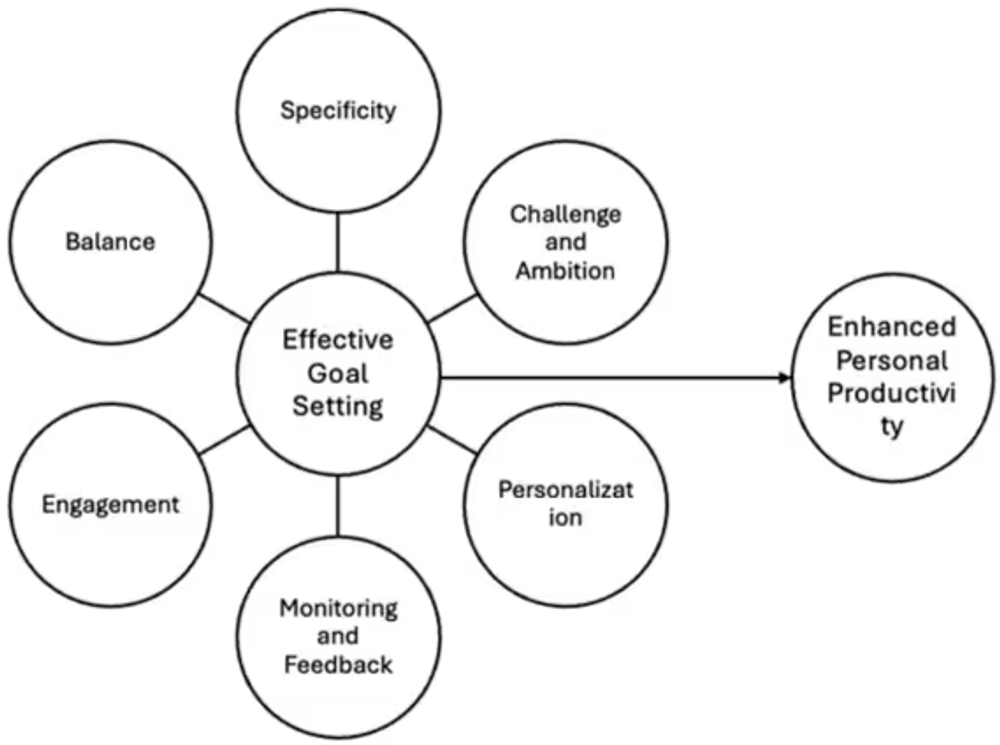

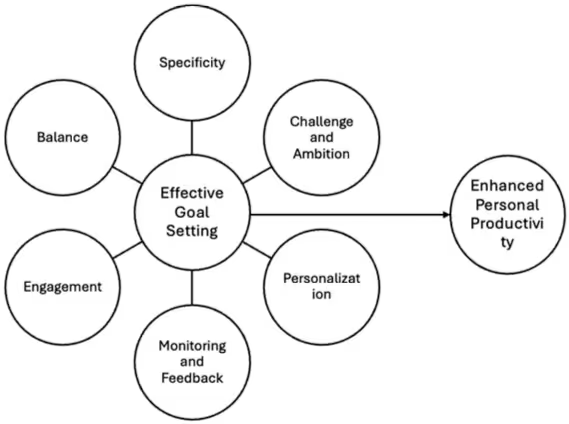

生産性を最大化する「効果的な目標設定」の6つの要素

では、科学的に「正しい」目標設定とはどのようなものでしょうか。本研究では、レビューした文献に基づき、生産性を高めるための効果的な目標設定のフレームワークを提案しています。

図表1 効果的な目標設定のためのフレームワーク

1. 具体性(Specificity):何をすべきか明確にする

曖昧さをなくし、誰が聞いても同じ解釈ができるようにすることが重要です。「パフォーマンスを改善する」ではなく、「主要な5つのAPIについて、p95レスポンスタイムを300ms未満にする」「Lighthouseのパフォーマンススコアをモバイルで90点以上にする」のように、具体的な行動と測定可能な指標を定めましょう。

2. 挑戦(Challenge):現実的かつ意欲を掻立てる難易度

簡単すぎず、難しすぎない「ストレッチゾーン」を目指します。 例えば、既存のアーキテクチャを理解した上で、新しいシステムの設計に挑戦する、といった目標は、エンジニアのスキルアップとモチベーション向上に繋がります。

3. 個別化(Personalization):一人ひとりの強みや能力に合わせる

画一的な目標ではなく、個人に最適化することが成功の鍵です。バックエンドが得意なエンジニアにはパフォーマンス改善を、フロントエンドが得意なエンジニアにはUI/UX改善を、といったように、個々のスキルセットやキャリア志向を考慮した目標は、エンゲージメントを最大化します。

4. モニタリング(Monitoring):進捗を可視化し、フィードバックする

目標は設定して終わりではなく、定期的に振り返る仕組みが不可欠です。スプリントレビューでのデモや進捗報告、CI/CDパイプラインに組み込んだ計測ツールでの定点観測などを通じて進捗を可視化し、必要に応じて軌道修正を行いましょう。

5. エンゲージメント(Engagement):当事者意識を持って参加する

「やらされ仕事」ではなく「自分ごと」にすることが重要です。トップダウンで目標が降ってくるのではなく、チームで議論してスプリントゴールを決めたりするなど、本人が設定プロセスに関わることが、目標へのコミットメントを格段に高めます。

6. バランス(Balance):多角的な視点を忘れない

単一の指標に固執しないこと。 Mayerらの研究(2017)が指摘するように、生産性目標と他の目標(例:セキュリティ)は対立し得ます。例えば、開発速度(Velocity)だけを追うと、テストコードがおろそかになり、技術的負債が溜まります。 テストカバレッジや静的解析ツールのスコアといったコード品質に関する指標も組み合わせ、バランスの取れた目標を設定することが、持続可能な開発に繋がります。

まとめ:「意味のない目標設定」から脱却し、生産性を高めるために

本記事で紹介した学術研究と具体的な実験結果は、「目標設定は意味がない」という考えが、多くの場合「不適切な目標設定」から生じる誤解であることを明確に示しています。

個別化され、具体的かつ適度に挑戦的な目標を、エンジニアのエンゲージメントを確保しながら設定し、継続的にモニタリングすることは、科学的根拠に裏付けられた、開発チームの生産性を向上させるための強力な手法です。

もしあなたが今、形骸化したスプリントゴールや目標設定に悩んでいるのであれば、それは目標設定そのものではなく、その「やり方」に問題があるのかもしれません。今回紹介した6つの要素を参考に、ご自身の、あるいはチームの目標設定を見直してみてはいかがでしょうか。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: