行政DXの内製化、なぜ失敗?海外研究が解き明かす成功への3つの鍵

公開日

全国の地方自治体で「行政DX」や「GovTech」が叫ばれる中、現場の業務課題を解決するために、職員自らが業務アプリケーションを開発する「内製化」の動きが加速しています。特にkintoneのようなローコード/ノーコードツールは、プログラミング知識がない職員でも手軽にアプリを作成できるため、多くの自治体で導入が進んでいます。しかし、その手軽さが、思わぬ「負債」を生み出すケースが見受けられます。各部署が良かれと思って作ったアプリがいつの間にか乱立。それぞれが独自のデータ管理を始めた結果、データのサイロ化(分断)が進み、かえって業務全体の非効率や管理コストの増大を招いてしまうのです。

この「内製化の罠」を乗り越え、現場主導のDXを真の成功に導く鍵はどこにあるのでしょうか。本記事では、サウスフロリダ大学が発表した最新の研究報告書「Unlocking the Secrets to Citizen Developer Success - Insights from Industry Experts」(2025年)に基づき、非IT専門家である「市民開発者(シチズンデベロッパー)」の取り組みを成功させるための要因を、「組織」「技術」「人」の3つの側面から具体的に解き明かしていきます。

成功の鍵は「組織・技術・人」の三位一体。海外専門家が示す成功モデルの全体像

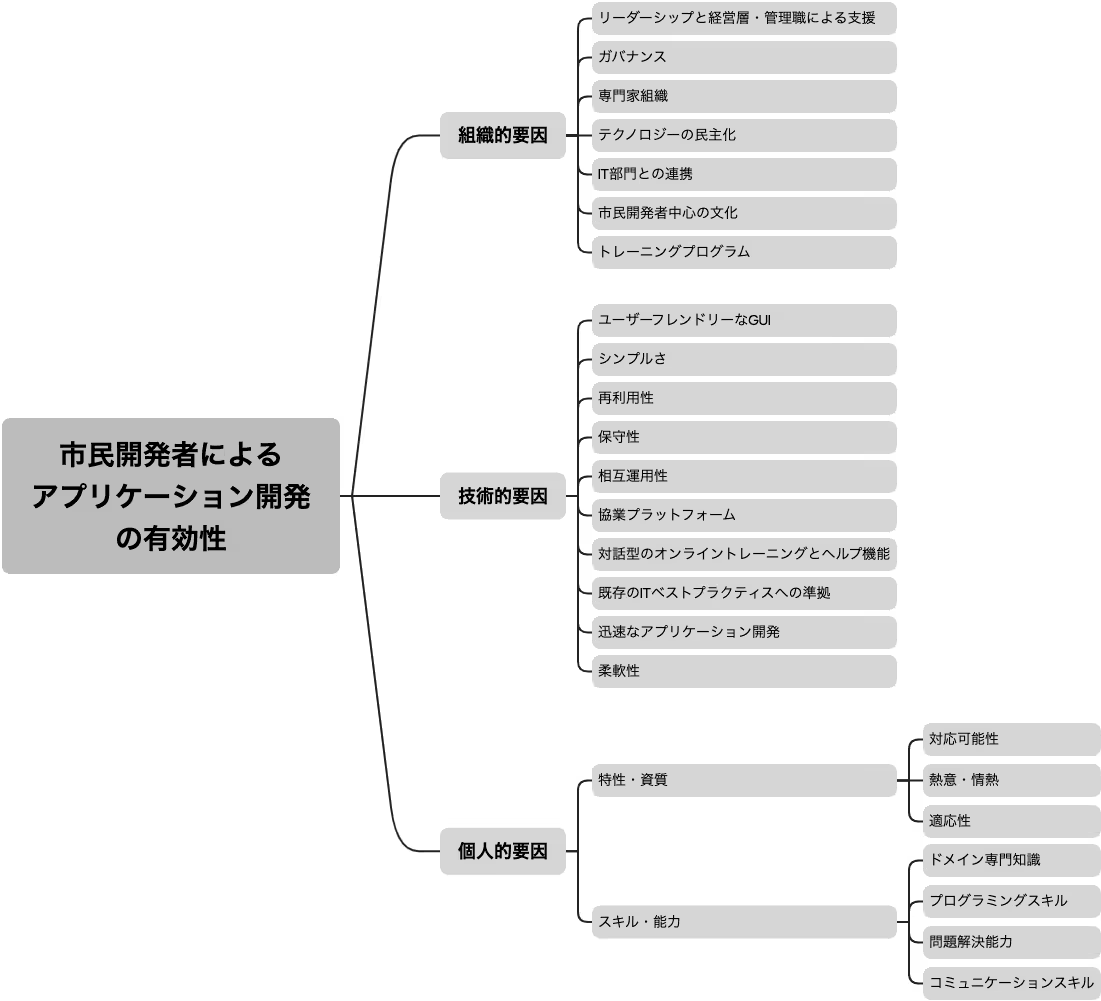

同研究は、14人の業界専門家へのインタビューを通じて、市民開発者が効果的に活躍するためには、特定のツールや個人のスキルだけでは不十分であり、「組織的な支援体制」「技術的なプラットフォームの特性」「個人の持つ資質」という3つの要素が三位一体となって機能することが不可欠だと結論付けています。つまり、どれか一つが欠けても、内製化の取り組みは頓挫してしまう可能性が高いのです。

以下の図は、研究チームが提唱する成功要因の全体像を示した概念モデルです。この記事では、このモデルを日本の行政組織の文脈に沿って読み解きながら、明日から実践できる具体的なアクションを考えていきます。

図表1:市民開発者の有効性に影響を与える要因の概念モデル

【組織編】GovTechを成功に導く土台作り:情報統括責任者(CIO)が果たすべき3つの責務

市民開発者が安心して活躍できる環境を作るには、個人の頑張りだけでは限界があります。研究が最も重要視しているのが、組織としてのバックアップ体制です。その中心的な役割を担うのが、情報統括責任者(CIO)やDX推進担当部署です。

責務1:トップの理解を得て、内製化を「組織的な取り組み」に昇格させる

研究では、市民開発者の取り組みが停滞する最大の原因として「リーダーシップの欠如」を挙げています。首長や幹部職員が内製化の重要性を理解し、「これは全部署で取り組むべき重要な改革だ」という明確なビジョンとメッセージを発信することが、成功の第一歩です。CIOには、トップマネジメントに対して内製化のメリットや必要性を粘り強く説明し、必要な予算や人員を確保するといった強力なリーダーシップが求められます。トップの「お墨付き」があることで、現場の職員も安心して新しい挑戦に取り組めるようになります。

責務2:「自由」と「統制」の最適バランスを見つける。現場が疲弊しないガバナンスとは?

内製化の推進で最も難しいのが、ガバナンス(ルール作り)です。ルールが厳しすぎれば、現場の自由な発想やスピード感が失われ、誰もアプリを作らなくなってしまいます。一方で、ルールがなければ、冒頭で述べたような「アプリの乱立」と「データのサイロ化」を招き、収集がつかなくなります。研究では、この問題を解決するために「バランスの取れたアダプティブ・ガバナンス(適応的な統治)」を推奨しています。例えば、全部署で共通して使うべきテンプレートや、開発時のチェックリストを用意する一方で、詳細な仕様書作成は免除するなど、現場の負担を最小限に抑えつつ、守るべき最低限の品質を担保する「軽量なルール」を設計することが、CIOの腕の見せ所です。

責務3:IT部門を「門番」から「最高の相談相手」へ。信頼関係を築く

現場の職員が内製化を進める上で、必ず技術的な壁にぶつかります。その時、気軽に相談できる相手がいるかどうかは、プロジェクトの成否を大きく左右します。研究では、IT部門との良好な協力関係の重要性が強調されています。従来の「あれはダメ、これはダメ」と制限をかける「門番」のような存在ではなく、現場の挑戦を技術的にサポートし、一緒に課題解決を目指す「最高の相談相手」としての役割が求められるのです。CIOは、IT部門と現場の橋渡し役となり、定期的な勉強会の開催や、専用の相談窓口を設けるなど、両者の信頼関係を築くための仕組み作りを主導する必要があります。

【技術編】失敗しないツールの選び方・育て方:「使いやすさ」と「持続可能性」を両立する

市民開発者が使うローコード/ノーコードツールは、彼らにとっての「武器」です。どんなに優れた人材がいても、武器が使い物にならなければ戦えません。研究では、ツールの技術的な特性も成功の重要な要因だと指摘しています。

初期導入の鍵は「誰でも直感的に使える」シンプルさ

新しいツールの導入で最も高いハードルは、職員に「自分にも使えそうだ」と思ってもらうことです。研究では、直感的で分かりやすいユーザーインターフェース(GUI)と、操作のシンプルさが、導入初期の成功に不可欠であると強調しています。複雑な機能よりも、まずは誰もが臆することなく触り始められる「とっつきやすさ」を重視してツールを選定することが、内製化文化を組織内に浸透させる第一歩となります。

長期運用の鍵は「将来の改修」と「他システムとの連携」を見据えること

アプリは作って終わりではありません。制度改正や業務内容の変更に伴い、将来的に必ず改修が必要になります。研究では、長期的な視点での「保守性」の重要性を指摘しています。誰が作ったアプリでも、後から他の職員が修正・改善できるような分かりやすい構造になっているかが問われます。また、作成したアプリが他のシステム、例えば既存の基幹システムなどとデータをスムーズにやり取りできる「相互運用性」も極めて重要です。これにより、データの分散を防ぎ、真に組織的なデータ活用への道が開かれます。

【人材編】現場を変えるのは誰?行政DXを牽引する「市民開発者」に必要な3つの資質

最後に、内製化の主役である「市民開発者」本人に求められる資質についてです。研究によれば、必ずしもITスキルが最も重要というわけではありません。むしろ、以下のような資質の方が、成功を大きく左右するといいます。

資質1:何よりも雄弁な武器となる、担当業務への深い理解(ドメイン知識)

研究参加者の多くが、市民開発者にとって最も重要なスキルとして挙げたのが、担当している業務内容や、その背景にある法令・制度に対する深い理解、すなわち「ドメイン知識」です。現場の課題を本当に理解しているからこそ、机上の空論ではない、本当に「かゆいところに手が届く」便利なアプリを開発できるのです。この点において、現場の職員は外部のITベンダーよりも圧倒的に有利な立場にいます。

資質2:前例踏襲を打ち破る、変化を楽しむ「適応性」と粘り強い「問題解決能力」

「今までこうだったから」という前例踏襲の考え方を打ち破り、新しい技術を使って業務をより良くしていこうとするマインドセットが不可欠です。研究では、変化を恐れず、積極的に新しいことを学ぼうとする「適応性」や、困難な課題に直面しても諦めずに解決策を探し続ける「問題解決能力」が、市民開発者の成長を支えるエンジンになると強調しています。

資質3:意外な盲点?プロジェクトの成否を分ける「コミュニケーションスキル」

本研究で新たに見出された意外な成功要因が、「コミュニケーションスキル」です。開発の前には、現場の同僚から「本当に困っていることは何か」を的確にヒアリングする力。開発の後には、完成したアプリの価値や使い方を分かりやすく伝え、周囲に使ってもらうよう働きかける力。こうした対話能力が、せっかく作ったアプリが「宝の持ち腐れ」になるのを防ぎ、組織全体に改革の輪を広げていく上で、極めて重要な役割を果たすのです。

まとめ:本当のGovTechとは、ツール導入ではなく組織文化の変革。さあ、一歩を踏み出そう

本記事では、海外の最新研究を基に、行政DXにおける内製化、すなわち「市民開発者」の取り組みを成功に導くための「組織」「技術」「人」という3つの鍵を解説しました。kintoneのような便利なツールを導入するだけでは、真のGovTechは実現しません。重要なのは、職員一人ひとりが主体的に業務改善に取り組めるよう、組織全体で支援する体制と文化を築き上げることです。

強力なリーダーシップの下でバランスの取れたガバナンスを設計し、IT部門が良き相談相手となる「組織」。使いやすさと持続可能性を両立した「技術」。そして、ドメイン知識と変化を恐れないマインド、対話力を持った「人」。これら3つが噛み合った時、現場から生まれた小さなイノベーションがやがて大きなうねりとなり、自治体全体の姿を変えていくはずです。この記事が、その最初の一歩を踏み出すための後押しとなれば幸いです。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: