アジャイル開発の効率は「受け入れ基準」で決まる?ユーザーストーリー分析が示す真実

公開日

アジャイル開発の現場では、「ドキュメントはどこまで書くべきか?」という問いが常に議論の的になります。ドキュメント作成に時間をかければ明確になりますが、スピードは落ちます。逆に、ドキュメントを省略すればスピードは上がりますが、手戻りや認識齟齬のリスクが高まります。このトレードオフの中で、多くのチームが最適なバランスを見つけようと日々奮闘しているのではないでしょうか。

本記事では、この古くて新しい問題に、データに基づいた光を当てる研究を紹介します。ユトレヒト大学のSabine Molenaar氏とFabiano Dalpiaz氏が発表した論文「The Impact of Requirements Artifacts on Efficiency in Agile Development: A Case Study」を基に、どの要求事項の成果物が、実際にチームの効率に影響を与えるのかを解き明かしていきます。

1,345件のユーザーストーリーを分析した大規模調査

この研究は、オランダの大規模な組織に所属する8つのアジャイルチームを対象に行われました。19のスプリントにわたる合計1,345件ものユーザーストーリー(US)が分析対象となっており、その規模の大きさが特徴です。

調査では、各ユーザーストーリーの品質(QUSフレームワークに基づく)、関連する「受け入れ基準(Acceptance Criteria)」と「テストケース」の数、そしてユーザーストーリーが完了するまでにかかった時間(サイクルタイム)が記録されました。これらの定量的データと、プロダクトオーナーやスクラムマスターへのインタビューによる定性的な情報を組み合わせることで、要求事項が効率に与える影響を多角的に分析しています。

驚きの結果:「ユーザーストーリーの品質」は開発速度に影響しない

多くの人が、「質の高いユーザーストーリーを書けば、開発はスムーズに進むはずだ」と考えるかもしれません。しかし、この研究が示した最初の驚くべき結果は、「ユーザーストーリーの品質と開発効率の間に、統計的に有意な相関は見られなかった」というものでした。

論文では、品質を測る4つの基準(Well-formed, Atomic, Minimal, Full sentence)がユーザーストーリーの完了時間に与える影響を分析しましたが、明確な関係性は浮かび上がりませんでした。インタビューからは、チームによっては、複数の機能を1つのユーザーストーリーにまとめる(Atomic違反)ことで、管理コストを下げて効率を上げようとする意図的な動きがあることも明らかになっています。これは、形式的な品質よりも、チームの状況に応じた柔軟な運用が優先される実態を示唆しています。

開発効率の鍵は「受け入れ基準」にあり

では、何が開発効率を左右するのでしょうか。この研究が最も強く示唆しているのが、「受け入れ基準」の重要性です。

データが示す、受け入れ基準と「期限内完了」のポジティブな関係

分析の結果、ユーザーストーリーに受け入れ基準が記述されている場合、そのユーザーストーリーが期限内に完了する可能性と、弱いながらも統計的に有意な正の相関があることが分かりました。

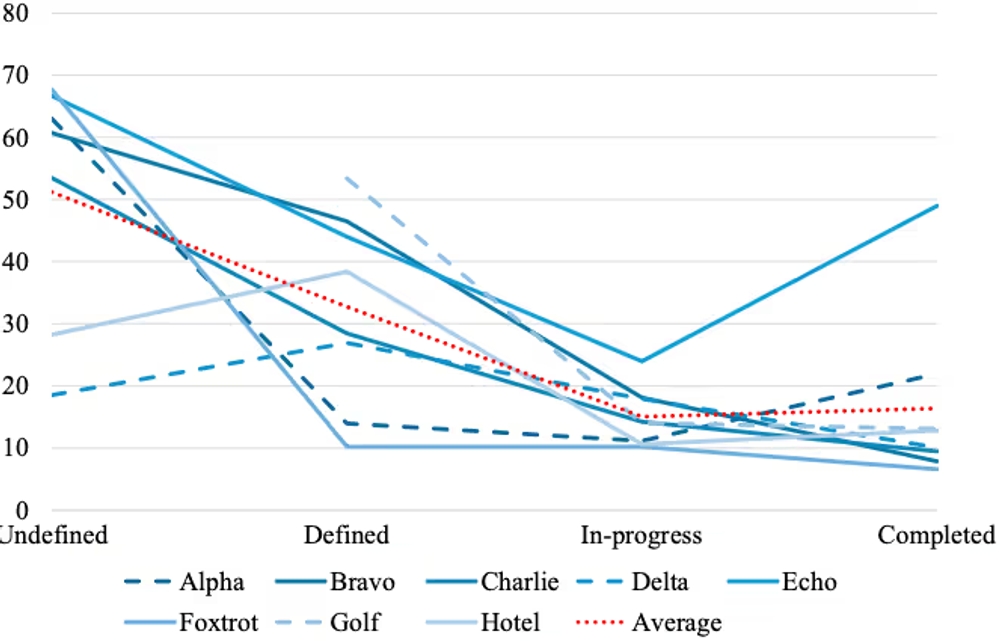

図表1: 受け入れ基準の有無とユーザーストーリーの期限内完了の相関

| Alpha | Bravo | Charlie | Delta | Echo | Foxtrot | Golf | Hotel | Total | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ユーザーストーリーの数 | 207 | 87 | 156 | 197 | 12 | 69 | 153 | 246 | 1127 |

| 相関係数 | 0.305 | 0.106 | 0.171 | 0.239 | -0.149 | 0.117 | 0.067 | -0.063 | 0.128 |

| p値 | 7.94E-06 | 0.327 | 0.032 | 0.0007 | 0.644 | 0.339 | 0.413 | 0.328 | 1.61E-05 |

上の図表は、論文のTable VIIを基にしたもので、受け入れ基準と期限内完了の相関を示しています。特にAlphaチーム、Charlieチーム、Deltaチーム、そして全体(Total)で、正の相関関係が見られます。これは、受け入れ基準を記述することが、チームの予測可能性を高め、スプリント目標の達成に貢献することを示唆しています。

なぜ受け入れ基準はチームを加速させるのか?

インタビューに参加したプロダクトオーナーやスクラムマスターたちは、口を揃えて「開発者が、自分に何が期待されているかを理解していること」が、期限内に開発を完了させるための最も重要な要因だと述べました。そして、受け入れ基準はまさにその目的を果たすための重要なツールです。

受け入れ基準は、以下のような価値を提供します。

- 期待値の明確化: 「何をすべきか」というゴールを具体的に定義し、開発者とビジネスサイドの認識齟齬を防ぎます。

- 手戻りの削減: リファインメントの段階で期待値を明確にすることで、開発中の手戻りや無駄な作業を減らします。

- テストの容易化: 何をもって「完了」とするかのチェックリストとして機能し、テストの観点を明確にします。

- スコープの明確化: 開発者が不要な機能を作り込んでしまうことを防ぎます。

「テストケース」の役割と効率への影響

一方で、もう一つの要求成果物である「テストケース」については、その存在がユーザーストーリーの完了時間に与える明確な影響は見られませんでした。

インタビューによれば、テストケースは主にテスター向けの指示書として使われたり、複雑なケースのテストを補助したりする役割を担います。しかし、受け入れ基準が「何をすべきか(What)」を定義するのに対し、テストケースは「どうテストするか(How)」を記述するものであり、チーム全体の合意形成という点では、受け入れ基準ほど重要視されていない傾向があるようです。

結論:明日から実践できる、効率を高める要求事項の作り方

本研究は、アジャイル開発の効率性を高める上で、ユーザーストーリーの形式的な「品質」を追求すること以上に、チーム内での「期待値の合意形成」がいかに重要であるかをデータで裏付けました。そして、そのための最も効果的なツールが「受け入れ基準」です。

もしあなたのチームが開発のスピードや予測可能性に課題を感じているなら、一度立ち止まって、受け入れ基準の運用方法を見直してみてはいかがでしょうか。

- すべてのユーザーストーリーに、明確でテスト可能な受け入れ基準を記述していますか?

- リファインメントの場で、チーム全員が受け入れ基準について議論し、合意する時間を十分に取っていますか?

- 受け入れ基準は、開発者にとって「何をすべきか」を明確に示すガイドラインとして機能していますか?

「神は細部に宿る」と言いますが、アジャイル開発の効率性は、まさに「受け入れ基準」という細部に宿っているのかもしれません。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: