出社してもリモート状態。ハイブリッドワークが生む「失われた空間」とは

公開日

ハイブリッドワークの導入が進む中、多くの企業が新たな課題に直面しています。従業員にオフィス出社を促しても、フロアは静まり返り、期待していたような活発なコミュニケーションやコラボレーションが生まれない。オフィスが単に「Wi-Fiと電源がある作業場所」と化し、その価値が形骸化してしまう――。こうした悩みを抱えるマネージャーや経営者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、コペンハーゲン大学の研究者らが発表した論文「Location Multiplicity: Lost Space in the Hybrid Office」(2025年)に基づき、この問題の根源を探ります。論文が指摘する「失われた空間(Lost Space)」という概念を通じて、なぜ物理オフィスがその価値を失ってしまうのかを解き明かし、その解決の方向性について解説します。

根本原因は「いつ誰がいるか分からない」こと - 論文が示す「場所の多様性」

研究チームは、デンマークとポーランドに拠点を持ち、約1700人の従業員を抱えるIT企業「InterFin」(仮名)を対象に、5ヶ月間にわたるエスノグラフィック調査を実施しました。同社はパンデミック後、週に1〜2日のリモートワークを許可するハイブリッドワーク体制に移行しましたが、オフィスへの出社率は想定を下回り、従業員のエンゲージメント低下が懸念されていました。

調査から明らかになったのは、ハイブリッドワークがもたらす「場所の多様性(Location Multiplicity)」という根本的な課題です。

常にメンバーが変動するチーム

場所の多様性とは、従業員が自宅や複数のオフィスなど、日によって異なる場所で働くことにより、チームを構成するメンバーの物理的な配置が常に変動し、予測不能になる状況を指します。

今日のコラボレーションは、部門を横断する複数のサブグループによって構成されることが多く、それぞれのメンバーが異なる場所で働いています。そのため、「誰がどこにいるのか」を把握することが非常に困難になります。

安定を求めてデジタル空間に依存する従業員

このような予測不能な状況下で、従業員はスムーズに仕事を進めるための適応戦略を取ります。それは、物理的な場所の不安定さに依存するのではなく、常に安定してアクセスできる「デジタル空間」をコミュニケーションとコラボレーションの中心に据えるという戦略です。

いつ誰が出社しているか分からない物理的なオフィスでの連携を期待するよりも、全員が常にオンラインにいることを前提とした方が、確実で効率的だと判断するのです。

オフィスにいてもリモート状態? 「常にリモート」戦略の実態

この適応戦略の結果として現れるのが、「Collocated Digital Work」と呼ばれる現象です。これは、従業員が物理的に同じオフィス空間にいながら、まるで全員がリモートで働いているかのように、各自がデジタルツールを通じて仕事をする働き方を指します。

同じ空間にいてもオンライン会議が「最適解」になる

調査では、同じ部署のメンバーが数メートルしか離れていない席にいながら、それぞれが自分のラップトップとノイズキャンセリングヘッドフォンを装着し、MS Teamsの会議に参加するという光景が日常的に観察されました。

物理的に集まっているにもかかわらず、彼らは直接対話するのではなく、オンライン会議のフォーマットを選択します。これは、リモートで参加しているメンバーとの公平性を保ち、最も効率的に情報を共有するための「最適解」なのです。しかし、その結果として、物理的に同じ場所にいることの価値、つまり偶発的な会話や非公式な情報交換といった機会は失われてしまいます。

地理的に分散するチームメンバー

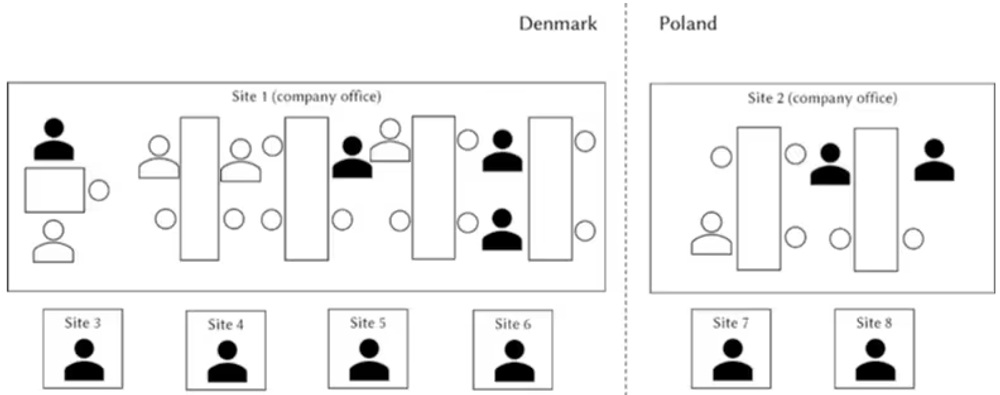

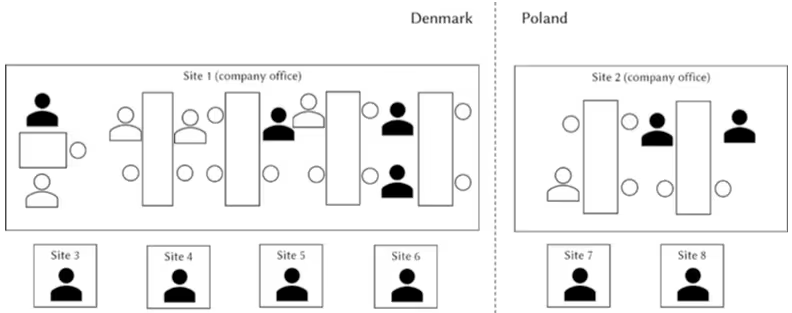

以下の図は、調査対象となった企業で、8つの異なる拠点にまたがって同期的に共同作業を行うチームのハイブリッド構成を可視化したものです。このようにメンバーが地理的に分散している状況では、デジタルを介したコミュニケーションが標準となるのは自然な流れと言えます。

図表1 8つの異なる拠点で同期的に共同作業を行うチームのハイブリッド構成の可視化

「失われた空間」にしないために。物理オフィスの価値を再設計する

では、オフィスを再び価値あるコラボレーションの場として蘇らせるには、どうすればよいのでしょうか。論文は、単にオフィスの内装を魅力的にしたり、フリーアドレスを導入したりするだけでは不十分だと指摘します。問題は、物理オフィスを利用することに伴う「不便さ」にあるからです。

物理オフィスがもたらす「余計な手間」

調査では、従業員が物理的な会議室やホワイトボードを使おうとした際に、様々な困難に直面する様子が報告されています。例えば、会議室の予約システムが埋まっていて使えなかったり、ラップトップを共有モニターに接続するのに手間取ったり、ホワイトボードに書いた内容をデジタル化して共有するために二度手間が発生したり、といった問題です。

こうした「余計な手間」を経験すると、従業員は「初めからすべてオンラインでやった方が楽だった」と感じ、ますます物理オフィスの利用を避けるようになります。

複雑に絡み合うデジタルツール

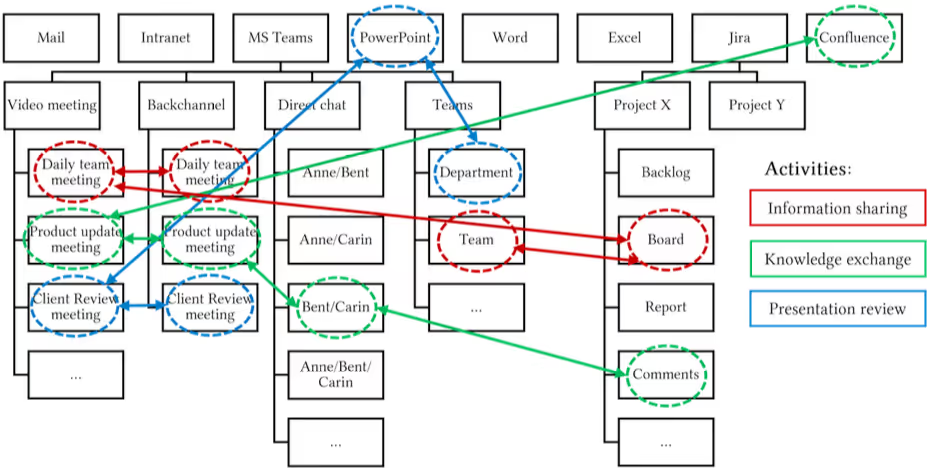

現代の業務は、以下の図のように、メール、チャット、プロジェクト管理ツール、ビデオ会議システムなど、多様なデジタルアプリケーションを連携させながら進められます。物理的なオフィスでの作業は、この確立されたデジタルのワークフローから断絶されがちであり、それが「不便さ」の大きな原因となっています。

図表2 個々の従業員が使用するデジタルアプリケーションの図解

図表2 個々の従業員が使用するデジタルアプリケーションの図解

求められるのは「物理とデジタルのシームレスな連携」

論文が提言するのは、物理的な要素とデジタルな要素をシームレスに統合し、時間や空間の制約を超えて安定性と予測可能性を提供する「ハイブリッドインフラ」の設計です。

例えば、会議室に入室すれば自動でビデオ会議に接続されるシステムや、物理的なホワイトボードに書いた内容がリアルタイムでデジタル共有されるツールなどが考えられます。物理空間でのアクションが、デジタルワークフローにスムーズに組み込まれることで、従業員は「オフィスに来た方が仕事がしやすい」と実感できるようになるのです。

まとめ:あなたのオフィスは、チームの「価値ある場所」になっていますか?

本記事で紹介した論文は、ハイブリッドワークの課題が「オフィスに来るか来ないか」という単純な二元論ではないことを示唆しています。真の課題は「場所の多様性」をいかに乗り越え、物理空間とデジタル空間を融合させた、一貫性のある働きやすい環境を構築できるかにあります。

あなたの会社のオフィスは、単なる「作業場所」になっていませんか? それとも、チームのコラボレーションを加速させる「価値ある場所」になっていますか? この機会に、自社のハイブリッドワーク環境が「失われた空間」になっていないか、そして物理とデジタルの連携はスムーズか、見直してみてはいかがでしょうか。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: