「説明が欲しい」のサインとは?ユーザーの行動から適切なタイミングを特定する

公開日

ソフトウェア開発において、「説明(Explanation)」はユーザー体験を向上させる重要な要素です。しかし、その説明をいつ、どのように提供するかは非常に難しい問題です。ユーザーに直接尋ねると、「ないよりはあった方が良い」といったバイアスがかかり、本当に必要なタイミングを見極めるのが困難になります。

本記事では、 Leibniz University Hannoverの研究チームが発表した論文「Identifying Explanation Needs: Towards a Catalog of User-based Indicators」に基づき、ユーザーの行動やシステムのイベントから「説明が必要なサイン」を客観的に特定するアプローチを紹介します。

なぜ「良い説明」は難しいのか?

優れた説明は、ユーザーがシステムを理解し、効率的にタスクをこなす手助けとなります。一方で、不要な説明はユーザーのストレスになったり、作業の妨げになったりする可能性もあります。特に、ユーザーの知識レベルや利用状況によって、求められる説明は大きく異なります。

この課題を解決するため、研究チームは「ユーザーが説明を必要としているとき、どのような行動や反応を示すのか?」という問いに焦点を当てました。

ユーザーの自己申告から「説明が必要なサイン」を特定するアプローチ

研究チームは、66人の参加者を対象にオンライン調査を実施しました。参加者は、最近使用した3つのソフトウェアについて、「説明が必要だと感じた状況」を具体的に報告しました。その際、その状況で「何をしたか(行動)」や「どう感じたか(感情・身体反応)」についても詳しく記述してもらいました。

この自己申告データを分析することで、研究チームは説明の必要性を示す様々な「指標(Indicator)」を抽出し、体系的なカタログを作成しました。

説明の必要性を示す4つの指標

本研究では、指標を以下の4つのカテゴリーに分類しています。

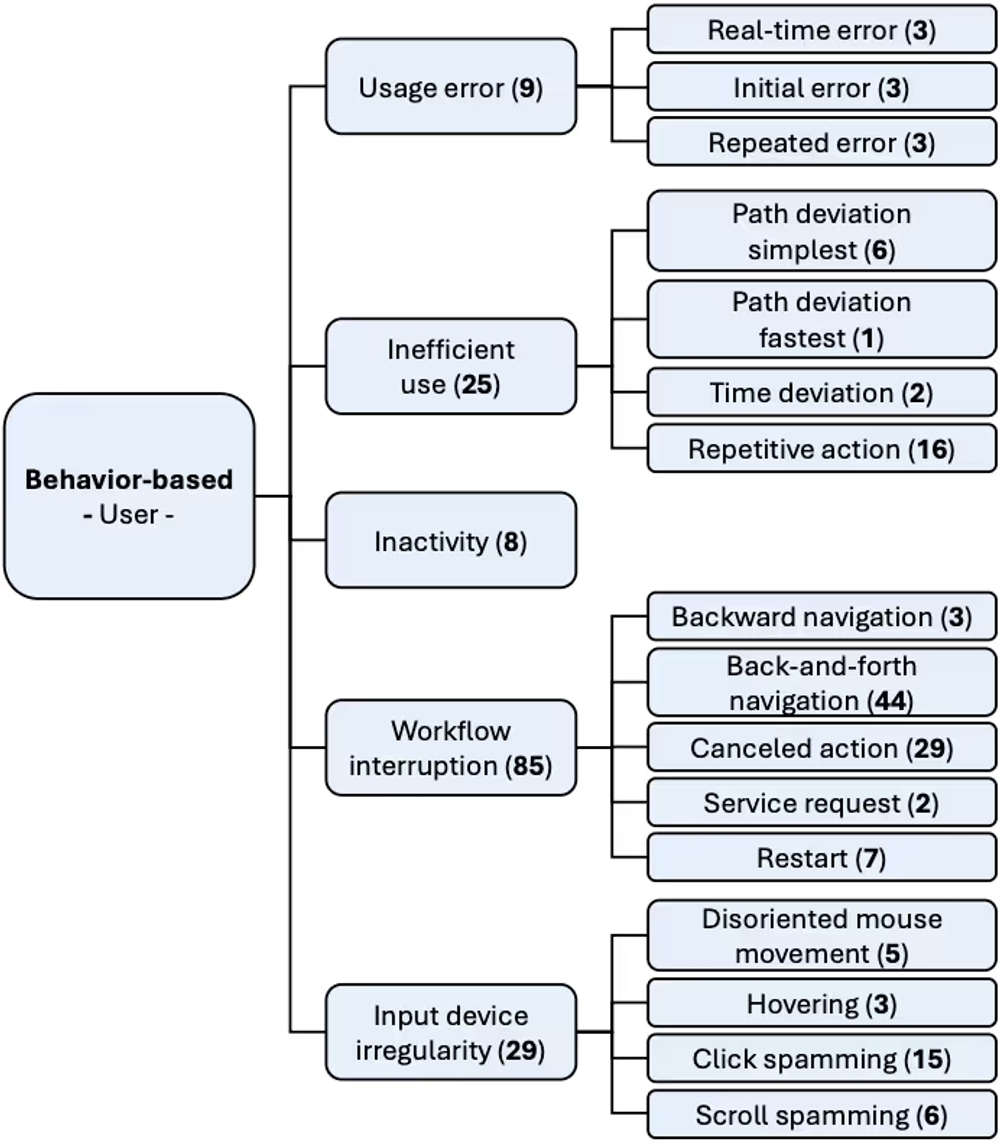

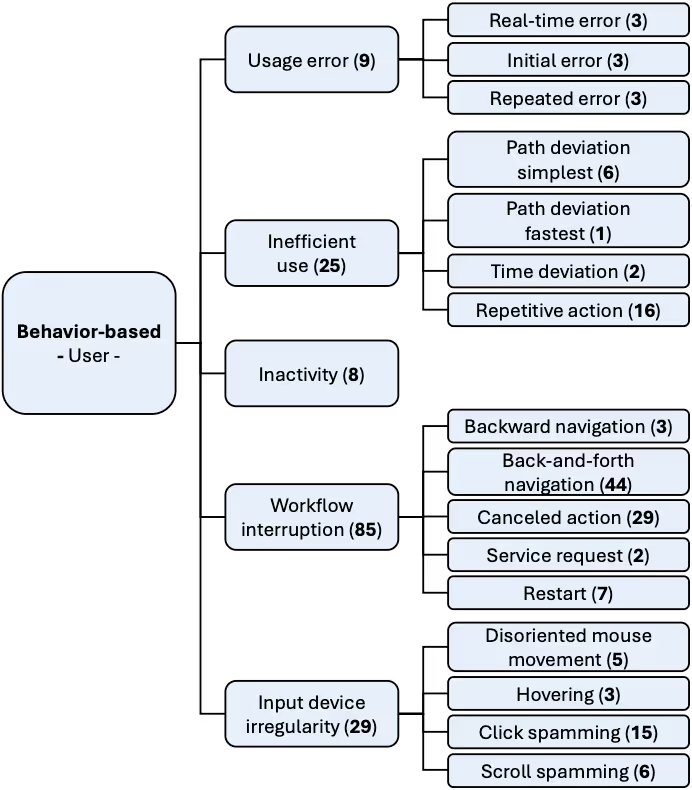

行動ベースの指標:ユーザーの操作に現れるサイン

ユーザーがシステムをどのように操作しているかは、説明の必要性を示す最も分かりやすいサインです。特に多かったのは、「ワークフローの中断」に関連する行動でした。

- 反復的なナビゲーション(Back-and-forth navigation): ユーザーが設定画面などを何度も行き来している場合、何かを探しているか、操作に迷っている可能性が高いです。

- 操作のキャンセル(Canceled action): 購入プロセスを中断するなど、タスクを途中で諦めてしまうのは、説明が不足しているサインかもしれません。

- 繰り返しの操作(Repetitive action): 同じボタンを何度もクリックしたり、同じ検索を繰り返したりするのは、ユーザーが期待した結果を得られていないことを示唆します。

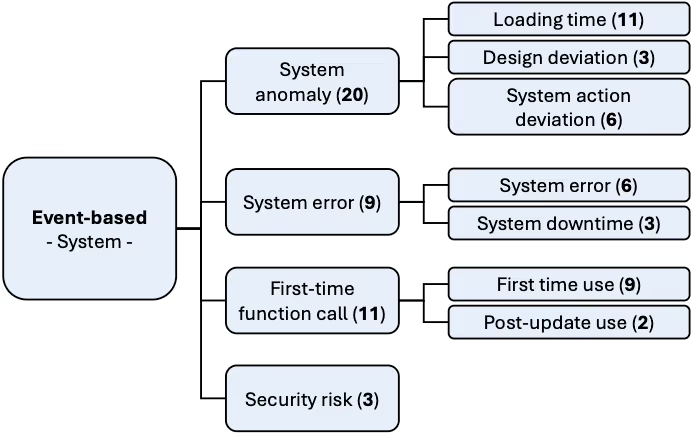

イベントベースの指標:システムが発するサイン

ユーザーの行動だけでなく、システム側で発生するイベントも、説明の必要性を示す重要な指標となります。

- システムの異常(System Anomaly): ページの読み込み時間が異常に長い、普段と違うシステム応答があるなど、通常とは異なる振る舞いはユーザーを混乱させ、説明の必要性を生みます。

- システムエラー(System Error): エラーメッセージが表示されたり、システムがクラッシュしたりした場合、何が起こったのかを説明する必要があります。

- 初回機能利用(First-time Function Call): ユーザーが新しい機能やアップデートされた機能を初めて使う際は、その使い方に関する説明が求められることがあります。

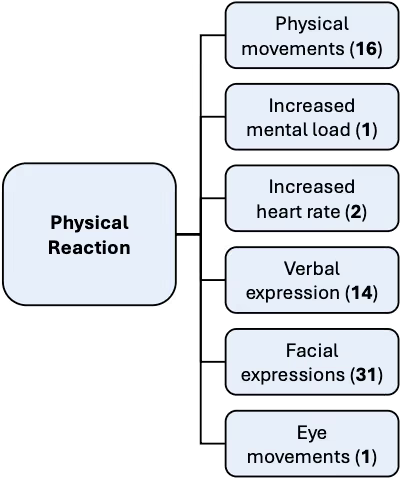

物理的・感情的な指標:ユーザーの身体・感情の反応

ユーザーの物理的な反応や感情も、説明の必要性を示すサインとなり得ます。これらの指標は、マイクやカメラなどの追加デバイスが必要になるため、直接的な実装は難しいかもしれませんが、ユーザー理解の一助となります。

- 物理的な反応: ため息、唸り声、眉をひそめるといった表情の変化など。

- 感情的な状態: いらだち、混乱、好奇心、怒りなど。特に「いらだち(Annoyance)」は、説明が必要な場面で最も多く報告された感情でした。

最も信頼できる指標は何か?

本研究から得られた重要な知見は以下の通りです。

- ワークフローの中断を示す行動(特に反復的なナビゲーション)は、説明の必要性を示す非常に強力な指標である。

- システムの異常(普段と違う動作)もまた、説明の必要性を生む主要な要因である。

- 表情の変化は、様々な種類の要求に対応できる有望な物理的指標である。

- 説明が必要なとき、ユーザーはネガティブな感情(特に「いらだち」)を抱きやすい。

一方で、プライバシーやセキュリティ、専門知識に関する説明の必要性は、ユーザーの行動だけから特定するのは難しいことも示唆されました。

まとめ:開発現場でどう活かすか

本研究は、ソフトウェアの「説明」を、開発者の推測ではなく、ユーザーの客観的な行動データに基づいて設計するための具体的なヒントを提供してくれます。

開発チームは、これらの指標を念頭に置くことで、より効果的なユーザー支援機能やチュートリアルを設計できるでしょう。例えば、以下のような活用が考えられます。

- プロトタイピング段階での活用: ユーザーテストの際に、参加者の「反復的なナビゲーション」や「繰り返しの操作」を観察し、UIの分かりにくい点を特定する。

- リリース後の分析: アプリケーションの利用ログを分析し、特定の画面で操作のキャンセル率が異常に高くないか、特定の機能を使った後にユーザーが離脱していないかなどを監視する。

- リアルタイムでの説明提供: ユーザーが特定の操作を何度も繰り返している場合に、「お困りですか?」といった形で、関連するヘルプ情報やチュートリアルをポップアップで表示する。

「良い説明」は、ユーザーが製品を最大限に活用するための鍵となります。本研究で示されたようなユーザーベースの指標を活用し、よりユーザーに寄り添ったソフトウェア開発を目指してみてはいかがでしょうか。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: