日本のオープンソース戦略はどこへ向かう?IPAレポート(2024年度版)が示す8割の企業が抱える課題と未来像

公開日

現代社会においてソフトウェアの重要性は増すばかりですが、日本のソフトウェア開発とその利活用は大きな転換点を迎えています。かつては自らソフトウェアを「作る」ことが主流でしたが、近年は既存のソフトウェアを「使う」、そしてオープンソースソフトウェア(OSS)を社会全体で「育てる」という視点が不可欠になっています。しかし、その方向性はまだ定まっているとは言えません。

本記事では、IPAが2025年4月25日に発行した「2024年度オープンソース推進レポート」(以下、IPAレポート)に基づき、日本のオープンソース戦略が直面する現状と課題、そして目指すべき未来像について、分かりやすく解説していきます。

なぜ今、日本にオープンソース戦略が必要なのか?

世界ではOSSが公共インフラの一部として活用され、技術的な自立やイノベーションの基盤となっています。しかし、日本ではOSSに関する明確な国家戦略が存在せず、その活用は個々の組織やプロジェクトの取り組みにとどまっているのが現状です。この状況が、いくつかの深刻な課題を生んでいます。

加速する海外への技術依存と「デジタル赤字」

クラウドサービスをはじめ、多くのデジタル技術で海外企業への依存度が高まっています。これにより、国内から海外へのソフトウェアライセンス料やサービス利用料の支払いが増加し、いわゆる「デジタル赤字」が拡大しています。この状況は、日本の 技術的な自立(技術的主権) を確保する上で大きな懸念材料です。

ソフトウェアモダナイゼーションの遅れとOSSの役割

多くの企業や組織では、老朽化した既存システム(レガシーシステム)の維持に多大なコストと労力がかかっています。こうした状況から脱却し、最新技術を柔軟に取り入れる 「ソフトウェアモダナイゼーション」 (既存システムの刷新や最新技術の導入など)を進める必要性が高まっています。OSSは、特定のベンダーに縛られず、最新技術を迅速かつ低コストで導入できるため、このモダナイゼーションを効果的に進める上で重要な役割を果たします。

OSSは単なる「無料ツール」ではない:公共財としての真価

OSSと聞くと、「無料で使えるソフトウェア」というイメージが強いかもしれません。しかし、それはOSSの一面に過ぎません。OSSの本質的な価値は、世界中の開発者や企業が協力して開発・改良を重ね、その成果を共有することで社会全体の利益に貢献する 「公共財」 としての側面にあります。

世界標準を支える「ビルディングブロック」

現代のソフトウェアやサービスの多くは、その基盤部分にOSSを利用しています。商用ソフトウェアですら、コードの平均70%以上がOSSで構成されているとも言われます。つまりOSSは、ソフトウェア開発における基本的な構成要素、いわば 「ビルディングブロック」 として不可欠な存在なのです。

イノベーションを加速するOSSの価値とは

OSSを戦略的に活用することで、企業や組織は以下のような多くのメリットを享受できます。

- 技術革新のスピードアップ: 世界中の知見が集まるため、最新技術を迅速に取り入れられます。

- 柔軟性と透明性: ソースコードが公開されており、自由にカスタマイズできます。セキュリティリスクも早期に発見・修正しやすいという利点があります。

- コスト削減と投資余力の創出: ライセンス費用が不要な場合が多く、ゼロからの開発を減らせるため、投資をより重要な分野に集中できます。

- 標準への対応: 多くのOSSプロジェクトは業界標準や国際規格に準拠しており、システム連携や拡張が容易になります。

IPA調査で見る国内企業のOSS活用実態:理想と現実のギャップ

OSSの重要性が高まる一方、日本国内での活用状況はどうでしょうか。IPAが実施した「2024年度ソフトウェア動向調査」からは、理想と現実の間に存在するギャップが浮かび上がってきました。

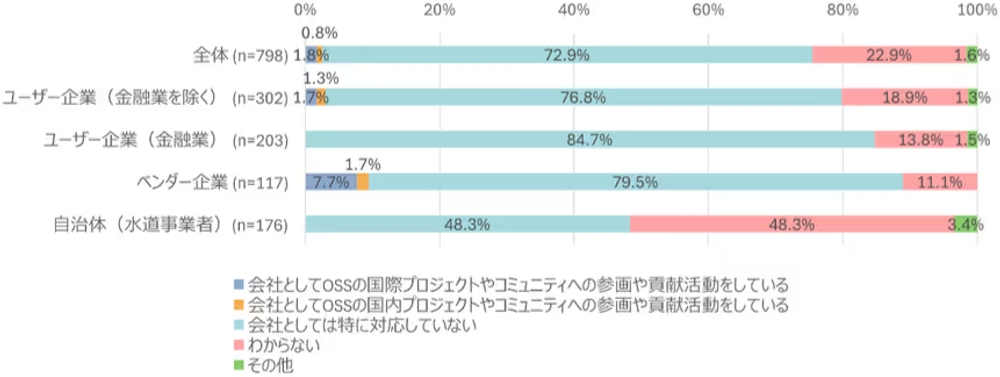

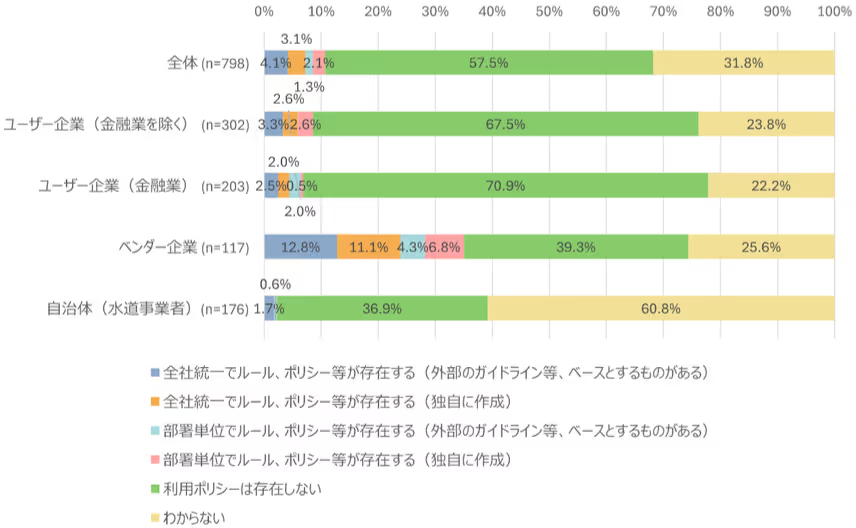

OSS利用ポリシー策定の現状:「8割超が未整備」という課題

驚くべきことに、OSSの利用に関する明確なルールや方針(ポリシー)について、「利用ポリシーは存在しない」「わからない」と回答した企業・組織(ユーザー企業・自治体等)が合わせて8割を超えています。これは、OSS利用に伴うライセンス違反やセキュリティリスクに対するガバナンスが、多くの組織で十分に機能していない可能性を示唆しています。

OSS利用に関するポリシー制定状況(ユーザー企業・自治体等)

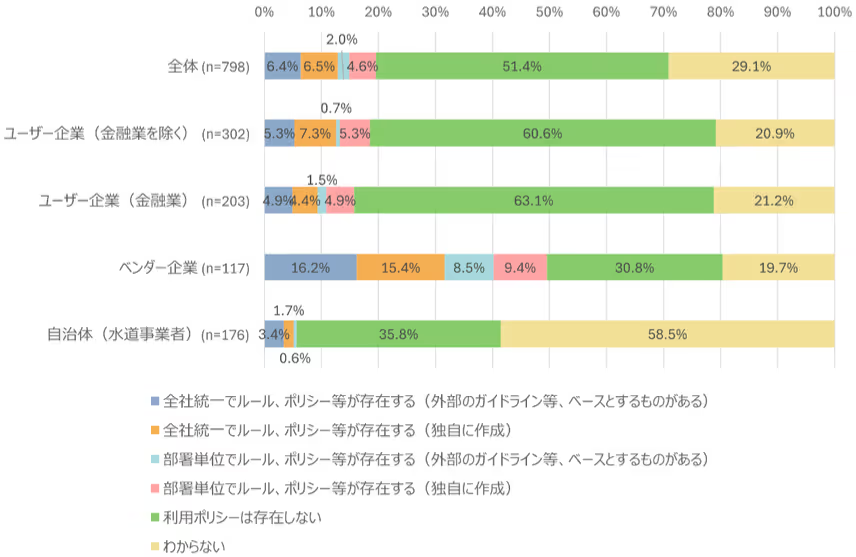

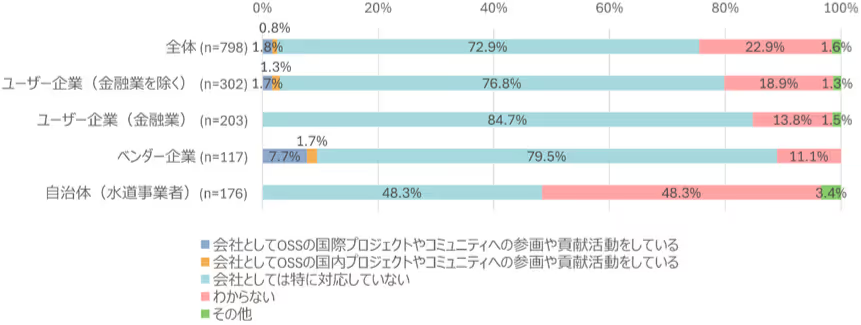

OSPO設置は進まず:専門部署の不在がもたらす影響

企業内でOSSの戦略的な利用推進、ライセンス管理、コミュニティ対応などを専門的に行う部署として「OSPO(Open Source Program Office)」の設置が世界的に注目されています。しかし、日本でのOSPO設置状況は、「特に対応していない」が約7割と、設置が進んでいない現状があります。専門部署がないことで、OSS活用の効果を最大化できなかったり、潜在的なリスクに対応できなかったりする可能性があります。

OSPO(オープンソースプログラムオフィス)の設置状況

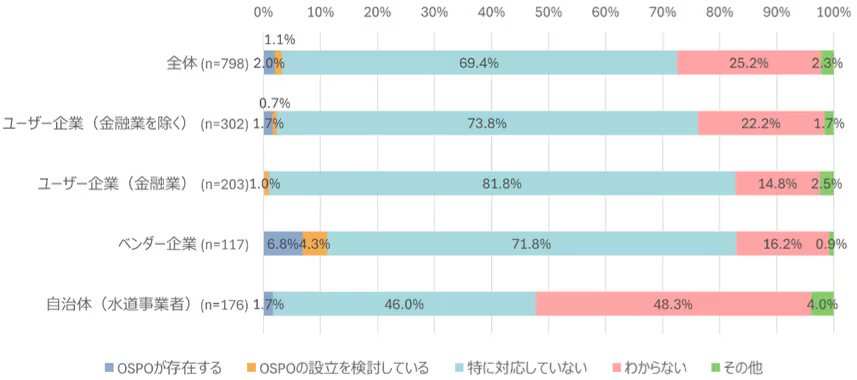

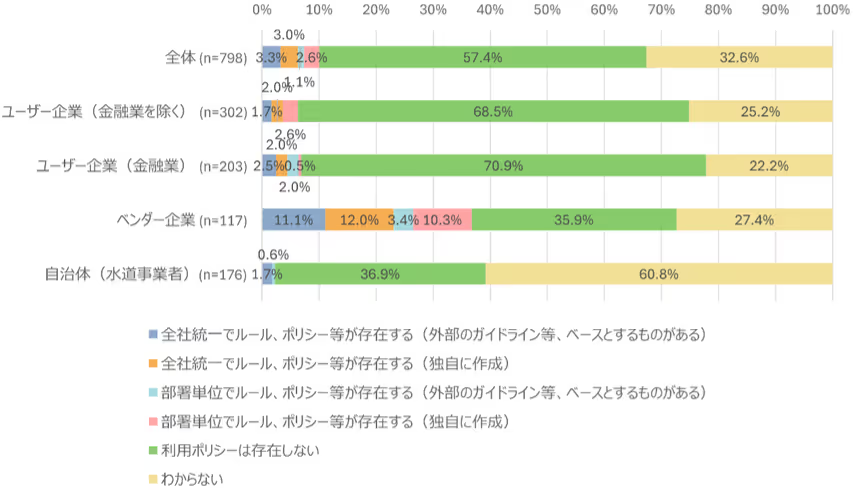

コミュニティへの貢献は限定的?ポリシーと実態の乖離

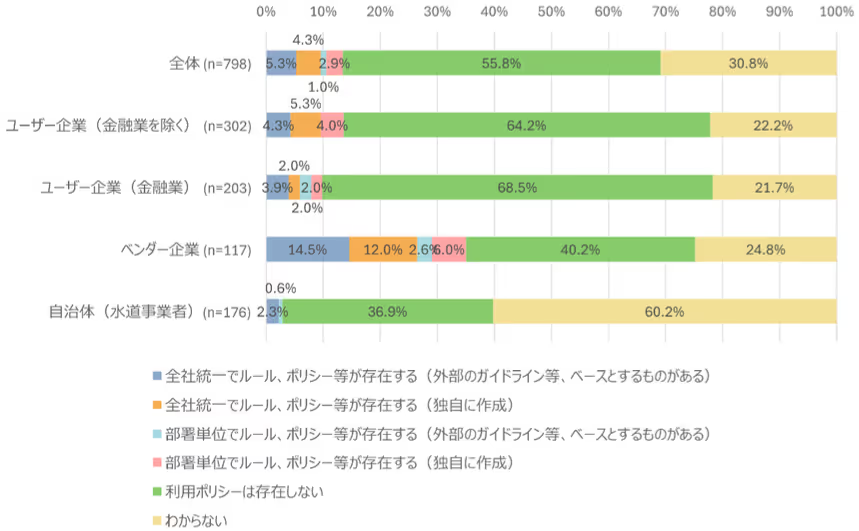

OSSを持続的に発展させるためには、「使う」だけでなく、コミュニティへ貢献し「育てる」視点も重要です。しかし、コミュニティへの情報提供、コード提供、自社ソフトウェアのOSS公開に関するポリシーを持つ企業は少なく、実際の貢献活動も全体的に低調です。特にユーザー企業(ソフトウェアを自社利用する企業)の貢献意欲は低い傾向が見られます。これは、ポリシー策定が進んでいないことと、貢献活動の実態が伴っていないという乖離を示しています。

コミュニティ等への情報提供に関するポリシー制定状況

開発コミュニティへのコード提供に関するポリシー制定状況

自社ソフトウェアのOSS公開に関するポリシー制定状況

OSSコミュニティへの参画・貢献活動の状況

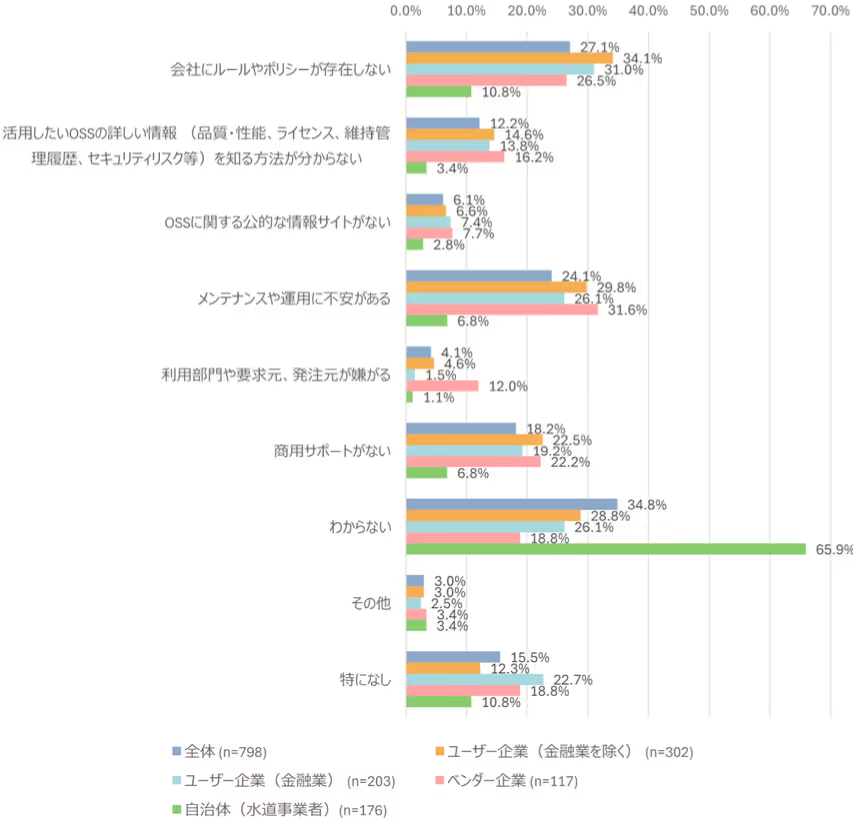

OSS利用時の具体的な課題とは

実際にOSSを利用する上で、どのような点が課題と感じられているのでしょうか。調査では、「活用したいOSSの詳しい情報(品質、ライセンス、セキュリティリスク等)を知る方法がわからない」「メンテナンスや運用に不安がある」「会社にルールやポリシーが存在しない」「商用サポートがない」といった点が上位に挙げられました。OSSへの理解不足や組織内の体制不備からくる不安が多いことがうかがえます。

OSS利用時に関する課題(複数回答)

持続可能な発展の鍵:OSSエコシステムとコミュニティ

これらの課題を克服し、OSSの恩恵を最大限に享受するには、個々の企業努力だけでは限界があります。重要になるのが、 「OSSエコシステム」 という考え方です。

OSSエコシステムとは何か?なぜ重要なのか?

OSSエコシステムとは、OSSの開発・利用・普及に関わる様々なプレイヤー(開発者、企業、研究機関、行政、コミュニティなど)が、相互に連携し、協力し合いながら、OSSを持続的に発展させていく仕組み全体を指します。活発なエコシステムが存在することで、情報や技術、人材が循環し、新たなイノベーションが生まれやすくなります。

日本におけるエコシステム構築の課題

しかし、IPAレポートは、日本のOSSエコシステム形成にはいくつかの課題があると指摘しています。

- プレイヤー間の連携不足: 企業間や官民の連携が十分に進んでいません。

- 短期的な利益への偏重: 長期的な視点での投資や協力体制の構築よりも、目先の成果を優先しがちです。

- 課題共有の文化の未成熟: 各プレイヤーが抱える問題をオープンに議論し、協力して解決する文化が十分に根付いていません。

- OSSへの理解不足: OSSを単なる「無料ツール」と捉え、その維持・発展への貢献意識が低い傾向があります。

コミュニティが持続しにくい日本の状況

エコシステムの中核を担うOSSコミュニティも、日本では持続が難しいケースが少なくありません。その背景には、連携不足による重複開発やリソースの浪費、プロジェクト発注者(特に公共分野)が開発後の保守やコミュニティ運営に関与しなくなる問題、そしてOSSに対する根本的な理解不足などが挙げられます。

世界はOSSをどう捉えているか?主要国の政策動向

一方、世界に目を向けると、多くの国や国際機関がOSSを戦略的に重要視し、政策として推進しています。

- デジタル主権の確保へ(EU・フランス): 特定の技術への依存を避け、自国のデジタル基盤をコントロールするためにOSSの活用を国家戦略として推進しています。

- 政府の透明性と効率化(ドイツ・スイス・米国): 政府が開発・利用するソフトウェアを原則OSS化することで、行政の透明性を高め、コスト削減や民間企業との連携強化を図っています。

- デジタル公共財の構築(インド・エストニア): OSSを基盤とした国民IDシステム(Aadhaar)や行政サービスプラットフォーム(X-Road)を構築し、国民の利便性向上とデジタル産業振興を両立しています。

- 国連: 「Global Digital Compact」構想の中で、オープンで安全、包摂的なデジタル空間を形成するための重要な原則としてOSSの普及・利用推進を明確に掲げています。

これらの動きは、OSSが単なる技術選択肢ではなく、国の競争力や社会全体のデジタル化のあり方にも関わる重要な戦略要素であることを示しています。

日本が目指すべきOSS戦略:技術的主権と共創社会の実現に向けて

こうした国内外の状況を踏まえ、IPAレポートは日本が取るべきOSS戦略の方向性を提言しています。

戦略ビジョン:「公共財」としてのOSS定着とエコシステム強化

目指すべきは、 「オープンソースを公共財として社会に定着させ、共創型のエコシステムを支えながら、日本の技術的主権と国際的競争力を確保する」 ことです。OSSを一部の技術者のものとしてではなく、社会全体の資産と位置づけ、皆で活用し、育てていく文化を醸成する必要があります。

推進策の提案:拠点整備から国際連携、公共調達改革まで

このビジョンを実現するために、以下のような具体的な推進策が提案されています。

- 国内エコシステムの強化:

- OSSの活用・開発・人材育成を支援する中核拠点(いわゆる「OSSハブ」)の設立検討。

- 産学官連携による実践的な教育プログラムの整備。

- 国際連携の強化:

- 国際的な標準化団体や主要なOSS関連財団への積極的な参加・貢献。

- 日本発の優れたOSSプロジェクトのグローバル展開支援。

- 公共調達の改革:

- 政府や自治体のシステム開発・調達において、OSSの利用を優先的に検討する仕組み(OSS First Policyなど)の導入検討。

- 地域活性化と分散型開発:

- 地域の中小企業や自治体によるOSS活用・開発を支援し、地方創生や多様な技術開発につなげる。

IPAは今後どう動くのか?オープンソース推進への重点アクション

このレポートを発行したIPA自身も、日本のOSS推進に向けて以下のようなアクションを重点的に進めていくとしています。

- エコシステムの現状把握と介入策の検討: 国内エコシステムの実態調査・分析を継続し、効果的な支援策を立案・実行します。

- OSSガバナンス強化支援: 企業や組織がOSS利用ポリシーを策定したり、OSPOを設置したりするのを後押しするため、ガイドラインの整備、事例紹介、ツール提供などを進めます。

- OSS人材育成への貢献: OSS開発者や、プロジェクトに貢献するコントリビューターを育成・支援するためのプログラム開発や連携強化に取り組みます。

まとめ:日本の未来を切り拓くOSS戦略への期待

今回のIPAレポートは、日本のオープンソース戦略がまさに岐路に立っていることを明確に示しました。海外への技術依存、「デジタル赤字」、ソフトウェアモダナイゼーションの遅れといった課題に直面する一方で、OSSにはこれらの課題を解決し、日本の技術的自立とイノベーションを加速させる大きな可能性があります。

そのためには、OSSを単なる「無料ツール」としてではなく、社会全体で育てていくべき 「公共財」 として捉え直すことが不可欠です。企業、行政、開発者コミュニティ、教育機関など、すべての関係者が連携し、日本のオープンソースエコシステムを活性化させていく必要があります。本レポートが、そのための建設的な議論を深め、具体的なアクションにつながる重要な一歩となることを期待します。日本のデジタル社会の未来は、オープンソースとどう向き合っていくかにかかっていると言っても過言ではないでしょう。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: