結束力より「構造」が重要。大規模アジャイルのチーム学習論

公開日

多くのチームが関わる大規模なアジャイルソフトウェア開発。その複雑な環境下で、「組織全体として継続的に学習し、成長し続けること」は、多くのマネージャーやリーダーが直面する大きな課題ではないでしょうか。「チームの結束力を高めよう」「もっとコミュニケーションを活発にしよう」といった施策だけでは、なかなかチーム間の壁を越えた学習は進まず、もどかしさを感じている方も多いかもしれません。

本記事では、この根深い課題に対し、学術誌『The Journal of Systems and Software』に掲載された研究論文「It all starts with structure: investigating learning dynamics in large-scale agile software development」が提示する、データに基づいた具体的なヒントを解説します。この研究は、チーム学習を本当に促進する要因は何か、そしてその出発点はどこにあるのかを、鮮やかに解き明かしています。

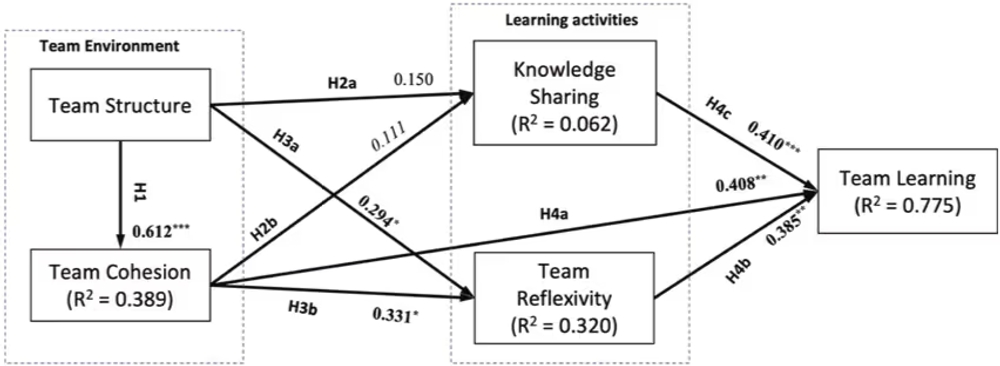

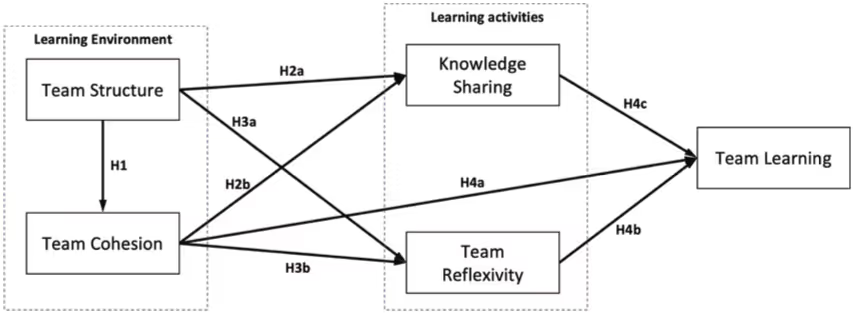

チーム学習を解き明かす「5つの要素」と研究モデル

この研究では、大規模アジャイル開発におけるチーム学習のダイナミクスを理解するため、5つの要素から成る理論モデルを提唱しています。チームが学習するプロセスは、まず「学習環境」が整えられ、そこで「学習活動」が活発に行われることで、最終的な「チーム学習」につながる、という考え方です。

図表1:チーム学習のダイナミクスに関する研究モデル

このモデルを構成する5つの要素を、それぞれ見ていきましょう。

- 学習の土台となる「学習環境」

- チーム構造 (Team Structure): チーム内の役割、目標、優先順位がどれだけ明確に定義され、共有されているかを示します。

- チーム結束 (Team Cohesion): チームメンバーが互いに好感を持ち、そのチームの一員であり続けたいと願う度合いを指します。

- 学習を促進する「学習活動」

- 知識共有 (Knowledge Sharing): メンバーが仕事に関する経験、専門知識、ノウハウなどを積極的に共有する活動です。

- チームの内省 (Team Reflexivity): チームが自らの目標や仕事の進め方などを定期的に振り返り、より良くするための議論を行う活動を指します。アジャイル開発における「ふりかえり(レトロスペクティブ)」などがこれにあたります。

- 最終的なゴールとしての「チーム学習 (Team Learning)」

- メンバー間の相互作用を通じて、チームとして新しいスキルや知識を獲得し、パフォーマンスを向上させていくプロセスそのものです。

このモデルは、「明確なチーム構造と高い結束力が学習の土台となり、知識共有や内省を促し、結果としてチームの学習能力を高める」という仮説を立てています。

チーム学習の原動力はやはり「構造」にあった

研究チームは、このモデルが実際の開発現場でも通用するのかを検証するため、スウェーデンに拠点を置く5つのグローバル企業で、大規模アジャイル開発プロジェクトに従事する159人の専門家を対象にアンケート調査を実施しました。 調査対象となったプロジェクトは、主にSAFeやLeSSといったフレームワークを導入しており、参加者はそれぞれ50人以上のソフトウェア専門家と5つ以上のチームで構成されていました。そのリアルな現場から得られたデータを分析した結果、非常に興味深い関係性が浮かび上がってきました。

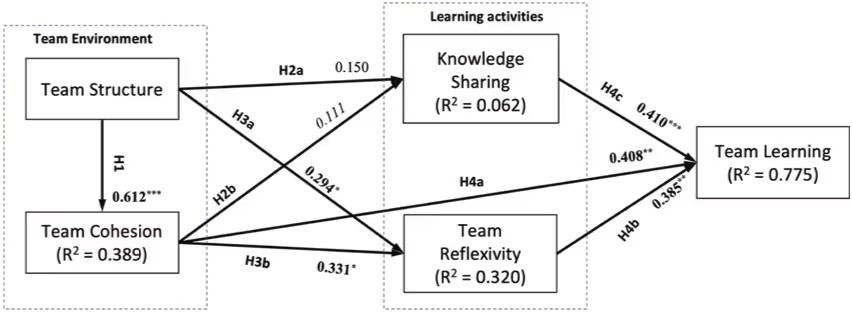

図表2:調査データによる分析結果モデル

強い影響力が明らかに!明確な役割と目標が「結束」と「内省」を生む

調査結果から最も強く示されたのは、「チーム構造」が学習環境の基盤として極めて重要であるという事実です。

図表2を見ると、「チーム構造」から「チーム結束」へ向かう矢印の数値は0.612と非常に高く、強いプラスの影響があることがわかります。同様に、「チーム構造」から「チームの内省」への影響も0.294と、明確なプラスの関係が確認されました。これは、 「チームの目標は何か」「誰が何に責任を持つのか」といった構造がはっきりしているほど、メンバーはチームに一体感を感じ(結束)、自分たちの仕事ぶりを主体的に振り返るようになる(内省) ことをデータが示しているのです。

チームを成長させる「結束」「知識共有」「内省」

学習の最終ゴールである「チーム学習」に直接影響を与えていたのは何だったのでしょうか。分析の結果、「チーム結束」「知識共有」「チームの内省」の3つの要素すべてが、「チーム学習」に対して直接的なプラスの影響を与えていることが明らかになりました。

特に、「知識共有 (0.410)」と「チーム結束 (0.408)」の影響力は強く、チームが一体となり、知識をオープンに共有し合う文化が、学習する組織の直接的なエンジンとなることがわかります。また、「チームの内省 (0.385)」もチーム学習を力強く後押ししており、定期的なふりかえりの重要性も改めて証明されました。

結束だけでは「知識の壁」は越えられない? 大規模開発の現実

一方で、この調査では当初の仮説とは異なる「予想外の結果」も明らかになりました。それは、「チーム構造」や「チーム結束」から、「知識共有」への直接的なプラスの効果が統計的に確認できなかったという点です。

これは一体、何を意味するのでしょうか。論文では、この結果の背景に大規模アジャイル開発特有の難しさがあると考察しています。つまり、「チーム内の仲が良い(結束力が高い)」「チーム内のルールが明確である(構造がはっきりしている)」というだけでは、チームの壁を越えた知識共有は簡単には進まない、という厳しい現実です。

大規模なプロジェクトでは、チーム間の複雑な依存関係の調整や、公式なコミュニケーションルートの存在が、かえって非公式な知識共有の機会を減らしてしまう可能性があります。チーム内の環境がどれだけ良くても、組織全体の仕組みがそれをサポートしなければ、知識はチームの中に閉じてしまいがちなのです。

まとめ:大規模アジャイルのチーム学習は「構造」から始めよう

今回の研究結果は、大規模アジャイル開発におけるチーム学習を成功させるための重要な示唆を与えてくれます。その要点をまとめると以下のようになります。

- 出発点は「構造」にあり: チーム学習を促進する最も効果的な第一歩は、「チーム構造」を明確にすることです。明確な役割、共有された目標、はっきりとした優先順位。この強固な土台があって初めて、チームの結束や内省の文化が育ちます。

- 学習のエンジンは3つの活動: 「チームの結束力」「活発な知識共有」「質の高い内省」は、チーム学習を直接的に加速させるエンジンです。構造という土台の上で、これらの活動を意図的に育む必要があります。

- 「結束」だけでは不十分: チーム内の結束力は重要ですが、それだけで組織全体の知識共有が進むわけではありません。チームの壁を越えるための「仕組み」も同時に設計する必要があります。

現場のリーダーやマネージャーであるあなたが、明日から「学習する組織」への一歩を踏み出すために、まずは以下の点から見直してみてはいかがでしょうか。

- チームの目標と個人の役割が、誰の目にも明確にリンクしているかを確認する。

- ふりかえり(レトロスペクティブ)の時間を、単なる報告会ではなく、チームが本音で課題や改善について議論できる「心理的に安全な場」として設計する。

- チーム内の結束力を高める活動と並行して、チーム間の知識共有を促進する公式な場(合同レビュー会や分科会など)を意図的に設ける。

すべては構造から始まります。まずはあなたのチームの「構造」を見つめ直すことから、組織全体の学習と成長をドライブしていきましょう。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: