LLM時代の開発生産性、開発スピードだけ?SPACEで判明したAI導入の課題

公開日

GitHub CopilotをはじめとするLLMアシスタントの登場により、ソフトウェア開発の現場は大きく変わりました。多くの開発者が、コーディングの速度向上や、これまで手間のかかっていた定型作業の自動化といった恩恵を実感していることでしょう。エンジニアリングマネージャーの皆さんの中にも、「チームの開発スピードが明らかに上がった」と感じている方は多いのではないでしょうか。

しかし、その「スピード」だけでチームの生産性を評価してしまって良いのでしょうか。実は、測定しやすい速度の裏側で、チームのコミュニケーションが希薄になったり、開発者の学習機会が損なわれたりといった、見過ごせない課題が静かに進行しているかもしれません。本記事では、2025年に発表された学術論文「The Impact of LLM-Assistants on Software Developer Productivity: A Systematic Literature Review」で示された知見を基に、LLM時代の開発生産性を多角的に捉えるための評価の枠組みである「SPACEフレームワーク」を紹介し、AI導入がもたらす利点と、そこに潜む課題を解き明かしていきます。

生産性を「5つの次元」で可視化するSPACEフレームワーク

SPACEフレームワークは、Microsoftの研究者らによって提唱された、開発生産性を単一の指標ではなく、多角的な側面から捉えるための概念モデルです。生産性を以下の5つの次元に分類し、これらのバランスを見ることの重要性を説いています。

- S: Satisfaction & Well-being(満足度と幸福度) 開発者が仕事、ツール、チーム、文化にどれだけ満たされているか。開発者体験(DevEx)やエンゲージメントがここに含まれます。

- P: Performance(パフォーマンス) コードの品質やバグの少なさ、信頼性など、開発活動のアウトプットの質を指します。

- A: Activity(活動) コミット数やプルリクエスト数、デプロイ回数など、観測可能な開発活動の量を表します。

- C: Communication & Collaboration(コミュニケーションと協調) チーム内での知識共有の質、コードレビューの効率性など、チームとしてどれだけうまく連携できているかを示します。

- E: Efficiency & Flow(効率性とフロー) 開発者が中断されずに集中して作業を進める能力や、そのための時間を指し、手戻りの少なさも含まれます。

最新研究が暴く評価の死角:LLMの生産性、私たちは何を見落としているのか?

今回基にする論文では、LLMアシスタントと開発生産性に関する37の査読済み研究を、このSPACEフレームワークを用いて分析しています。その結果、現在の生産性研究には、ある明確な「偏り」があることが明らかになりました。

データが示す「評価の偏り」:注目されるのは効率性や満足度ばかり

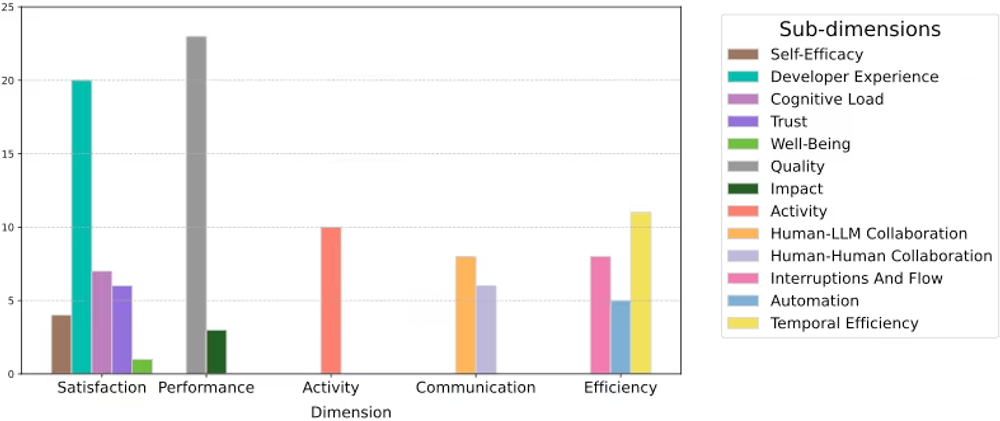

以下のグラフは、分析対象となった研究が、SPACEフレームワークのどの次元を扱っているかを示したものです。

SPACEフレームワークの各次元に関する研究の分布

ご覧の通り、「満足度(Satisfaction)」「パフォーマンス(Performance)」「効率性(Efficiency)」に関する研究は数多く行われています。これは、LLMアシスタントの導入効果として、開発者の体感(満足度)や開発スピード(効率性)、コードの品質(パフォーマンス)が測定しやすいからだと考えられます。しかしその一方で、「コミュニケーション(Communication)」と「活動(Activity)」に関する研究は著しく少ないことが分かります。

見過ごされるリスク:AIとの対話がチームの「コミュニケーション」を奪う可能性

なぜ、この「評価の偏り」は重要なのでしょうか。それは、LLMアシスタントの導入が、見過ごされがちな「コミュニケーション」の次元に、深刻な負の側面をもたらす可能性があるからです。

論文内で引用されている複数の研究は、「LLMアシスタントへの過度な依存が、チーム内のコラボレーションやコミュニケーションを阻害するリスク」を指摘しています。 開発者は、同僚に質問する代わりに、まずチャットボットに尋ねるようになるかもしれません。 一見すると、これは個人の問題解決スピードを上げる「効率化」のように思えます。しかし、チーム全体で見ると、メンバー間の対話を通じて生まれるはずだった知識の共有や、偶発的なアイデアの発見、若手メンバーの学習機会といった、重要な価値が失われていくことに繋がるのです。

LLMアシスタントは生産性にどう影響するのか?

それでは、各次元においてLLMアシスタントは具体的にどのような影響を与えるのでしょうか。論文で報告されている利点と課題を対比しながら見ていきましょう。

Satisfaction(満足度):開発者体験の向上と、新たなストレスの発生

- 利点: 多くの開発者が、反復作業の自動化や情報検索の手間削減によって、開発体験が向上したと感じています。

- 課題: 一方で、生成されたコードの正しさを常に疑い、検証しなければならないという新たな認知負荷や、期待通りの答えが返ってこないことへのフラストレーションが報告されています。

Performance(パフォーマンス):評価が分かれるコード品質への影響

- 利点: LLMアシスタントの支援によって、コードの欠陥が減り、品質が向上したという実証研究があります。

- 課題: しかし、別の研究では、LLMアシスタントが出力したコードの品質に大きな改善は見られなかった、あるいは、開発速度を優先するあまり品質との間に負の相関が見られた、という報告もなされています。 コード品質への影響は、使い方や文脈に大きく依存すると言えるでしょう。

Efficiency(効率性):開発の加速と「フロー阻害」のジレンマ

- 利点: 開発スピードの向上は、最も広く認知されているメリットです。特に、オンラインでのコード検索時間を大幅に削減し、開発の加速に貢献します。

- 課題: しかし皮肉なことに、意図しないタイミングで表示される提案や、冗長な回答が、かえって開発者の集中状態(フロー)を阻害する、という指摘もあります。

Communication(コミュニケーション) & Activity(活動):自動化の裏で失われる対話

- 利点: 定型的なコード(ボイラープレート)の生成や、単純なタスクの自動化(Activity)によって、開発者はより創造的な作業に集中できます。

- 課題: 前述の通り、個人の作業がAIによって完結しすぎることで、チーム内の対話(Communication)が減少し、コラボレーションが阻害されるリスクが最大の懸念点です。

まとめ:AIとの協業を成功に導く、バランスの取れた生産性評価とは

LLMアシスタントは、ソフトウェア開発者の生産性に多大な影響を与える強力なツールです。開発スピードの向上や満足度の改善といった明確な利点がある一方で、チームのコミュニケーションを阻害したり、コード品質に一貫性のない影響を与えたりといった課題も持ち合わせています。

最新の研究は、私たちの目が「効率性」や「パフォーマンス」といった分かりやすい指標に偏りがちであることを示しています。エンジニアリングマネージャーとしてAIとの協業を成功に導くためには、これらの課題、特に見過ごされがちな「コミュニケーションと協調」の次元にも意識的に目を向けることが不可欠です。

あなたのチームでは、LLMアシスタントの導入後、コードレビューでの議論や、ペアプログラミングでの対話に変化はありませんか?SPACEフレームワークという評価の枠組みを基に、開発スピードだけでなく、開発者の満足度、チームの連携、そして成果物の品質といった複数の次元から、チームの「本当の生産性」を捉え直してみてはいかがでしょうか。それが、AI時代の変化を乗りこなし、持続的に成長できるチームを作るための第一歩となるはずです。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: