npm依存関係の15%が放棄されている!そのリスクと取るべき対策

公開日

今日のウェブ開発、特にJavaScriptを用いたプロジェクトにおいて、npm (Node Package Manager) を介してオープンソースのパッケージを利用することは、もはや当たり前となっています。数多くの便利なパッケージが開発効率を飛躍的に向上させてくれる一方で、私たちはその便利さの裏に潜むリスクにも目を向ける必要があります。その一つが、依存しているパッケージが開発者によって 「放棄」 されてしまうリスクです。

カーネギーメロン大学とテネシー大学の研究者たちが発表した論文「Understanding the Response to Open-Source Dependency Abandonment in the npm Ecosystem」(2025年)に基づき、npmエコシステムにおける依存関係パッケージの放棄の実態、それによって生じる具体的なリスク、開発者が実際にどのように対応しているのか、そしてどのような要因が対応の速さに影響するのかについて、最新の研究結果を分かりやすく解説していきます。

なぜ依存関係の放棄は問題なのか?具体的なリスクとは

依存しているパッケージが放棄される、つまりメンテナンスされなくなることは、単に新しい機能が追加されなくなるというだけではありません。あなたのプロジェクトに、見過ごせない様々なリスクをもたらす可能性があります。

- セキュリティリスクの増大: パッケージに新たな脆弱性が発見されたとしても、放棄されていれば修正パッチが提供されることは期待できません。攻撃者は既知の脆弱性を狙ってきます。脆弱性を抱えたままのパッケージを使い続けることは、プロジェクトを深刻な危険に晒すことになりかねません。

- 互換性の問題: Node.js本体や他の依存パッケージがバージョンアップされた際、放棄されたパッケージが新しい環境に対応できず、ビルドエラーや実行時エラーを引き起こす可能性があります。これにより、プロジェクト全体の技術スタックを最新に保つことが困難になる恐れがあります。

- 機能開発・バグ修正の停止: 当然ながら、放棄されたパッケージでは新たな機能追加や既存のバグ修正は行われません。プロジェクトが必要とする機能が実装されなかったり、厄介なバグが放置されたままになったりする可能性があります。

- ソフトウェアサプライチェーン全体への影響: npmの依存関係は、しばしば複雑なツリー構造を形成しています。あなたのプロジェクトが直接依存しているパッケージは大丈夫でも、そのパッケージが依存しているさらに別のパッケージが放棄されている(=間接的な依存関係の放棄)というケースもあります。こうした問題は発見が難しく、ソフトウェアサプライチェーン全体に予期せぬ影響を及ぼす可能性があり、近年そのリスクが注目されています。

これらのリスクを考えると、依存関係の放棄は決して軽視できない問題であることがわかります。では、実際にどのくらいのパッケージが放棄されているのでしょうか?そして、それは一部のマイナーなパッケージだけの話なのでしょうか?

npm依存関係の「放棄」の実態

「自分が使っているのは有名なパッケージだから大丈夫だろう」と思っていませんか?しかし、研究結果は、広く利用されているパッケージであっても、放棄は決して他人事ではないことを示しています。

広く使われる人気パッケージでも「放棄」は起きている

この研究では、2015年から2020年の間に月間1万ダウンロード以上を記録したことのある、広く利用されたnpmパッケージ約28,100件を対象に調査が行われました。その結果、驚くべきことに、調査対象期間中にこれらのパッケージの約15% (4,108件) が放棄されたと判定されました。

「放棄」の判定は、リポジトリがアーカイブされたり、READMEにメンテナンス終了が明記されたりといった「明示的な通知」があった場合、または2年以上の定期的な活動の後に2年間全く活動がなくなった「アクティビティベース」の、かなり保守的な基準によって行われています。これだけ広く使われている、いわばエコシステムの基盤とも言えるパッケージでさえ、これだけの割合で放棄されているという事実は、すべての開発者が認識しておくべき重要なポイントです。

「放棄」されたパッケージの影響範囲は?

では、一つのパッケージが放棄されると、どれくらいのプロジェクトに影響が及ぶのでしょうか?研究では、放棄されたパッケージに直接依存していたGitHub上のプロジェクト(フォークを除く)を調査しました。その結果、一つの放棄されたパッケージあたり、平均して約69のプロジェクトが直接的な影響を受けていたことがわかりました(影響を受けていたプロジェクト全体では推定約28万件にも上ります)。GitHubの依存関係グラフなどを見ると、人気パッケージには膨大な数の依存プロジェクトが表示されることがありますが、実際に放棄時点でアクティブに開発されており、「直接」依存していたプロジェクト数に限定すると、この程度の規模になるというのは興味深い発見です。しかし、平均69プロジェクトという数字も決して少なくはなく、その影響は無視できません。

さらに重要な点として、放棄されたパッケージとそうでないパッケージを比較すると、ピーク時のダウンロード数やGitHubのスター数といった人気指標においては、両者の間に明確な差は見られませんでした。

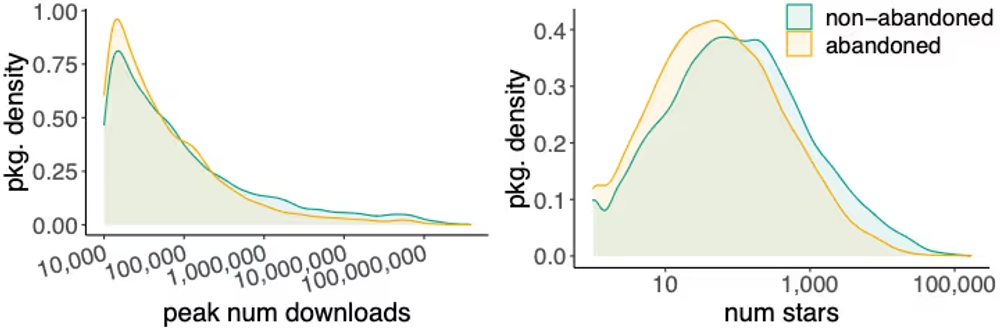

放棄されたパッケージと放棄されていないパッケージのピークダウンロード数・スター数の分布比較

これは、開発者がパッケージを選定する際によく参考にする指標だけでは、そのパッケージが将来放棄されるリスクを予測することが難しいことを示唆しています。つまり、人気があるからといって安心はできないのです。

広く使われているパッケージでも15%が放棄され、その影響は決して小さくないことがわかりました。では、この「放棄」という問題に、開発者たちはどのように対処しているのでしょうか?

依存関係の放棄、開発者はどう対応している?

依存しているパッケージが放棄されたと知った(あるいは気付いた)場合、開発者はどのような行動をとるのでしょうか?研究では、最も分かりやすい対応策である「放棄された依存関係をプロジェクトから削除する」という行動に注目し、その頻度と速度を調査しました。

「放棄」への対応状況:アップデートや脆弱性対応と比べてみると?

調査の結果は、やや残念なものでした。放棄されたパッケージに直接依存していたアクティブなプロジェクトのうち、 実際にその依存関係を削除したのは、わずか約18% にとどまったのです。大多数(8割以上)のプロジェクトは、少なくとも調査期間(放棄発生後、最長で数年間)においては、放棄された依存関係を使い続けていたことになります。また、削除という対応を行ったプロジェクトにおいても、依存関係が削除されるまでの平均時間は約13.5ヶ月と、決して迅速とは言えない状況でした。

この対応状況を、他の依存関係管理のプラクティスと比較してみましょう。

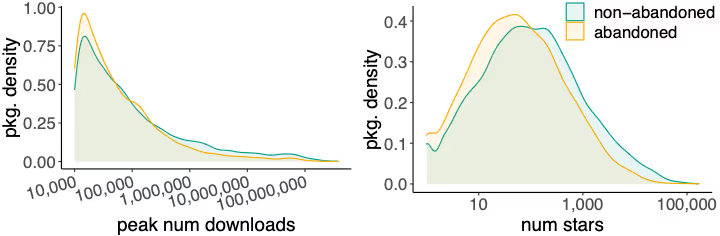

npmパッケージの依存関係イベント(放棄、アップデート、セキュリティパッチ)が解決されない生存確率の比較グラフ

この生存曲線を見ると、以下のことがわかります。

- 放棄された依存関係を削除する割合(生存確率の減少度合い)は、一般的なパッケージのアップデートに対応する割合とほぼ同程度です。

- セキュリティ脆弱性への対応率は、放棄や通常のアップデートよりも顕著に高く、より多くのプロジェクトが対応しています。

- 対応速度(曲線の傾き)に関しても、セキュリティパッチの適用が最も速く、次いで通常のアップデート、そして放棄された依存関係の削除が最も遅い傾向にあります。

つまり、開発者はセキュリティ問題には比較的敏感に対応するものの、パッケージの放棄に対しては、一般的なアップデートと同程度か、それ以下の優先度でしか対応していない、あるいは対応できていない、というのが実態のようです。多くの開発者が、少なくともすぐには放棄された依存関係を削除しない(できない)という現状が明らかになりました。では、対応するプロジェクトとそうでないプロジェクトには、どのような違いがあるのでしょうか?

「放棄」への対応を左右するプロジェクトの特徴

同じように放棄されたパッケージに依存していても、迅速に対応するプロジェクトと、そうでないプロジェクトが存在します。研究では、どのような特徴を持つプロジェクトが、放棄された依存関係を(ここでは分析の都合上、2年以内に)削除する傾向にあるのかを、統計的に分析しました。

対応しやすいプロジェクトにはどんな特徴がある?

ロジスティック回帰分析という手法で要因を探った結果、以下の特徴を持つプロジェクトほど、放棄された依存関係を削除しやすいことがわかりました。

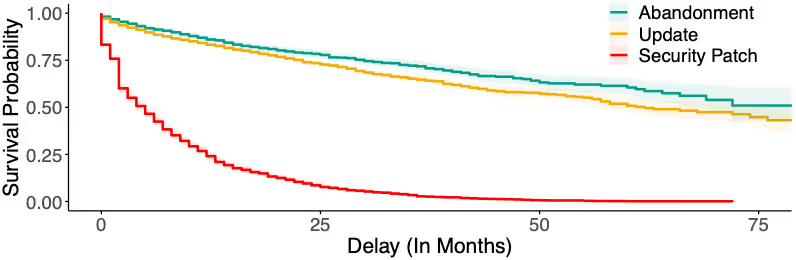

放棄されたnpm依存関係を2年以内に削除する確率に影響する要因を示したロジスティック回帰分析の結果グラフ(オッズ比)

- 日頃から依存関係を新しく保っている(技術的負債が少ない): プロジェクトが依存している他のパッケージのバージョンが比較的新しいほど、放棄された依存関係を削除しやすい傾向にありました。これは「技術的負債(Technical Lag)」が少ない状態と言えます。日頃から依存関係を最新に保つ努力をしているプロジェクトは、放棄という問題にも対処しやすいようです(関連の強さを示すオッズ比(OR) ≈ 0.84)。

- 依存関係の変更が活発: プロジェクトの依存関係(package.json)が頻繁に変更されているほど、放棄された依存関係を削除しやすい傾向にありました。依存関係の見直しや変更が日常的に行われているプロジェクトでは、放棄されたものもそのプロセスの中で整理されやすいのかもしれません(OR ≈ 1.15)。

- プロジェクトが長く続いている: プロジェクトが開始されてからの期間が長いほど、放棄された依存関係を削除しやすい傾向にありました。長くメンテナンスされているプロジェクトほど、依存関係管理のプロセスが成熟している可能性を示唆しています(OR ≈ 1.24)。

- 開発体制やルールが整っている(ガバナンスの成熟度が高い): README、ライセンスファイル、コントリビューションガイドラインなどが整備されている、いわゆる「ガバナンス」が成熟しているプロジェクトほど、放棄された依存関係を削除しやすいという強い関連が見られました。しっかりとした開発体制やルールを持つプロジェクトは、依存関係のリスク管理にも注意を払っていると考えられます(OR ≈ 1.43)。

一方で興味深いことに、依存パッケージの総数、Dependabotなどの自動化ツールの使用有無、コミット数、メンテナー数、企業による関与などは、今回の分析では統計的に意味のある関連は見られませんでした。

これらの結果は、単一のツール導入などよりも、日頃からの健全な開発プラクティス、特に依存関係管理への意識と実践、そしてプロジェクト全体の開発体制の成熟度が、予期せぬ「放棄」という事態への対応力に繋がることを強く示唆しています。

さて、利用する側の要因を見てきましたが、次に、パッケージを公開する側のメンテナーは、利用者のために何ができるのでしょうか?

メンテナーができること:放棄を「知らせる」ことの効果とは?

オープンソースパッケージのメンテナーが、様々な理由で開発を継続できなくなることは避けられない場合があります。燃え尽き、転職、家庭の事情…理由は様々です。その際、メンテナーが最後にできる貢献として、パッケージがもはやメンテナンスされないことを利用者に明確に伝えることが考えられます。この「お知らせ」は、利用者の対応にどのような影響を与えるのでしょうか?

「メンテナンス終了」の明示的な通知は、対応速度を上げる。

研究では、放棄されたパッケージのうち、GitHubリポジトリのアーカイブ、READMEへのバッジや説明文の記載などによって放棄が「明示的に通知」されていたケースと、単に活動が停止した(ように見える)ケースとを比較し、依存プロジェクトがパッケージを削除するまでの時間に違いがあるかを分析しました。

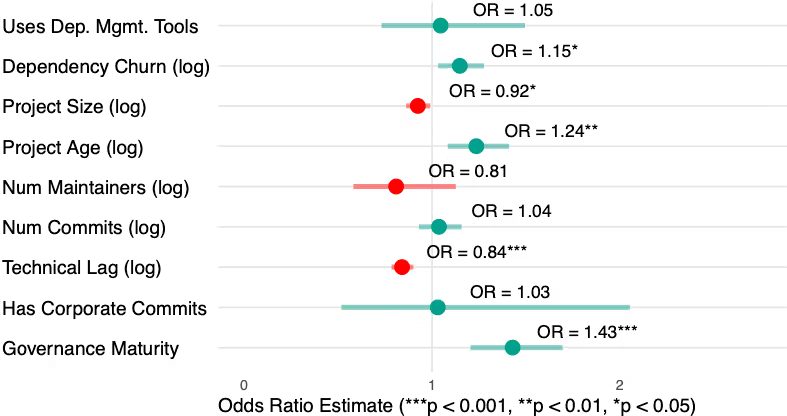

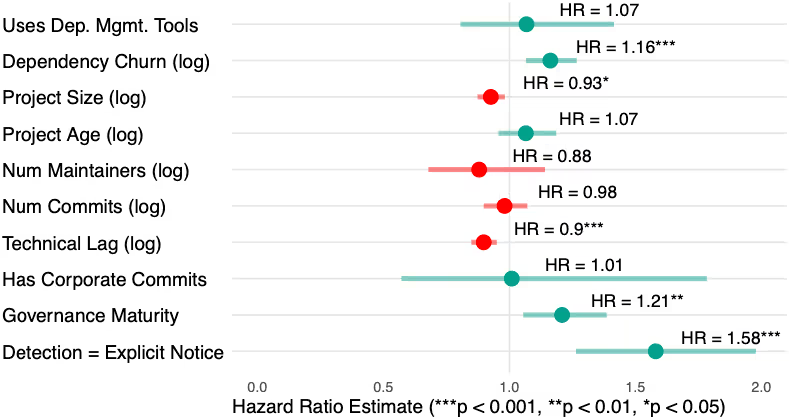

その結果は、非常に示唆に富むものでした。他の要因の影響を考慮してもなお、「明示的な通知」があったパッケージは、そうでないパッケージに比べて、依存プロジェクトによって削除される確率(ハザード比)が1.58倍も高いことがわかったのです。これは、放棄されていることが明確に伝わっている方が、利用者はより迅速に対応する(依存関係から削除する)傾向にあるということを意味します。

放棄されたnpm依存関係の削除速度に影響する要因を示したCox比例ハザードモデルの結果グラフ(ハザード比)

この結果は非常に重要です。パッケージの放棄自体は避けられないかもしれません。しかし、メンテナーが最後に少しの手間をかけて「メンテナンスを終了します」と明確に伝えるだけで、依存している多くの開発者がより早く状況を認識し、代替パッケージへの移行や依存関係からの削除といった、適切な次の行動に移る大きな手助けになるのです。

まとめ:npm依存関係の放棄と向き合うために

今回の研究結果は、npmエコシステムにおける依存関係の放棄が決して稀な出来事ではなく、広く使われている人気パッケージでさえ15%が放棄され、多くのプロジェクトに影響を与えうる一方で、その対応は必ずしも迅速に行われていない、という実態を明らかにしました。しかし同時に、日頃の開発プラクティスや、メンテナーによる情報提供が、この問題への対応を改善する鍵となることも示唆されました。

開発者(利用者)が取るべき行動

依存パッケージを利用する開発者としては、以下の点を意識することが、リスク軽減のために重要です。

- 依存関係の定期的な監査とアップデート: プロジェクトが依存しているパッケージの一覧を定期的に確認し、バージョンを最新に保つ努力をしましょう。SCAツールなどを活用し、依存関係の状態を可視化することも有効です。これにより、放棄されたパッケージを早期に発見したり、放棄への対応力を高める「技術的負債の低減」に繋がったりします。

- 放棄への意識と備え: どんなに人気のあるパッケージでも、放棄される可能性は常にある、という意識を持つことが重要です。特にプロジェクトのコア機能に関わる重要な依存関係については、代替となりうるパッケージを事前に調査しておく、万が一放棄された場合の対応方針(自前でフォークしてメンテナンスする、利用をやめるなど)をチームで検討しておくといった備えが有効でしょう。

メンテナーが貢献できること

一方、オープンソースパッケージを提供するメンテナーとしては、以下の貢献が考えられます。

- 責任あるパッケージ終了(Responsible Sunsetting)の実践: もしパッケージのメンテナンスを終了せざるを得ない状況になった場合、利用しているユーザーへの影響を最小限に抑えるための「責任ある終了」を心がけましょう。

- 明確な終了通知の実施: メンテナンス終了を宣言することは、利用者の迅速な対応を促す上で非常に効果的です。GitHubリポジトリのアーカイブ機能を使う、READMEの目立つ場所にメンテナンス終了の旨とその理由、可能であれば代替策(後継パッケージや有力な代替候補など)を記載する、npmの

deprecateコマンドでインストール時にメッセージを表示するなど、利用者に状況が明確に伝わるように努めましょう。これは、メンテナーが最後にできる、コミュニティへの非常に価値ある貢献と言えます。

依存関係の放棄は、オープンソースエコシステムの持続可能性に関わる避けられない側面かもしれません。しかし、開発者とメンテナー双方がこの問題を正しく認識し、それぞれができる適切な行動をとることで、リスクを管理し、より健全で安全なソフトウェア開発のエコシステムを共に築いていくことができるはずです。

Webサービスや社内のセキュリティにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: