Kubernetesの次に来る技術は?5年間のDevOps技術トレンドを徹底分析

公開日

ソフトウェア開発の世界は、日進月歩で変化しています。特に、システムの骨格をなすソフトウェアアーキテクチャの領域では、新しい技術やパラダイムが次々と登場し、そのトレンドは目まぐるしく移り変わっています。このような状況で、次にどの技術が主流になるのか、そして自社の技術スタックをどう進化させていくべきか、多くのエンジニアや開発リーダーが頭を悩ませているのではないでしょうか。

本記事では、こうした疑問に答えるための一助として、オーフス大学などの研究者グループが2025年7月に発表した論文「 Emerging Trends in Software Architecture from the Practitioner’s Perspective: A Five-Year Review 」を基に、過去5年間(2020年〜2024年)のソフトウェアアーキテクチャの技術トレンドを読み解いていきます。この研究は、8つの主要な業界カンファレンスで行われた5,677件もの講演を分析対象としており、実践の最前線で何が語られてきたのかを明らかにしています。

現代アーキテクチャを支配する「4つのコア技術」とは?

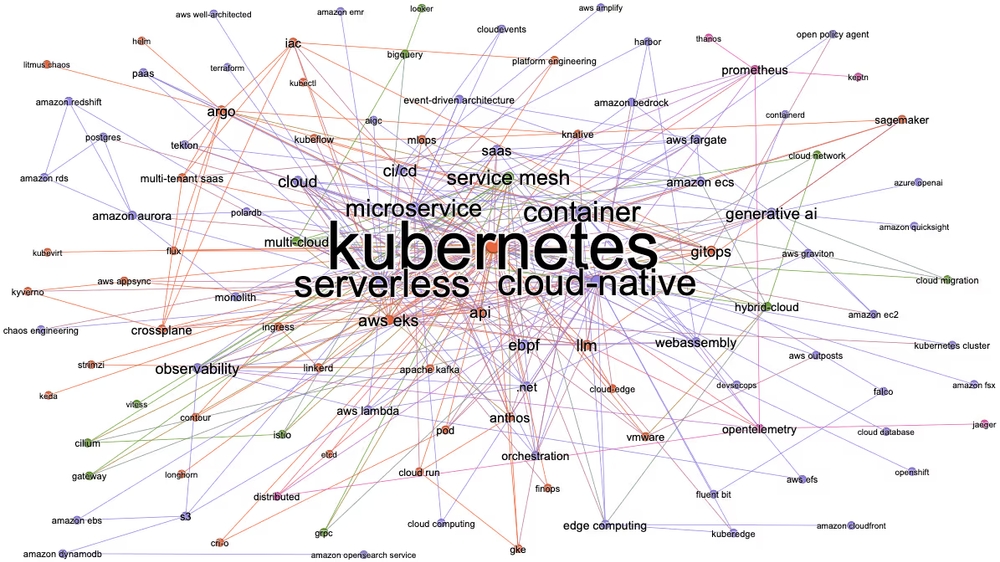

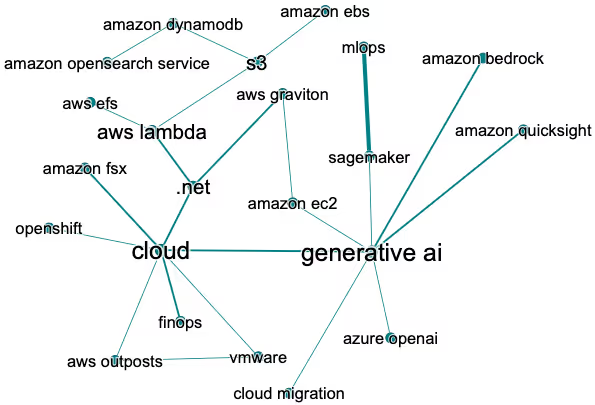

この5年間、ソフトウェアアーキテクチャの世界で最も注目を集めてきた技術は何だったのでしょうか。論文の分析によると、Kubernetes、Cloud Native、Serverless、Container の4つが、圧倒的な存在感を示しています。これらの技術は、単に頻繁に言及されるだけでなく、他の多くの技術と密接に関連し、エコシステムの中核を形成しています。

下の図は、カンファレンスの講演タイトル内で同時に出現した技術の関係性をネットワークとして可視化したものです。円の大きさはその技術の出現頻度(次数)を、線の太さは関連性の強さを示しています。中心に位置するKubernetesが、いかに多くの技術と結びついているかが一目瞭然です。

図表1: 技術の共起ネットワーク

Kubernetesはコンテナオーケストレーションのデファクトスタンダードとしての地位を確立し、Cloud Nativeなアプリケーション開発の基盤となっています。Serverlessはインフラ管理の抽象化をさらに推し進め、Containerはアプリケーションのポータビリティを担保します。これら4つの技術は、現代の拡張性、保守性の高いシステムを構築する上で、切っても切れない関係にあると言えるでしょう。

技術トレンドの5つの潮流:専門化する技術コミュニティ

論文では、共起ネットワーク分析から、技術が5つの主要な「コミュニティ(潮流)」を形成していることを明らかにしました。これは、特定のテーマや目的に沿って、技術がグループ化されていることを示しています。

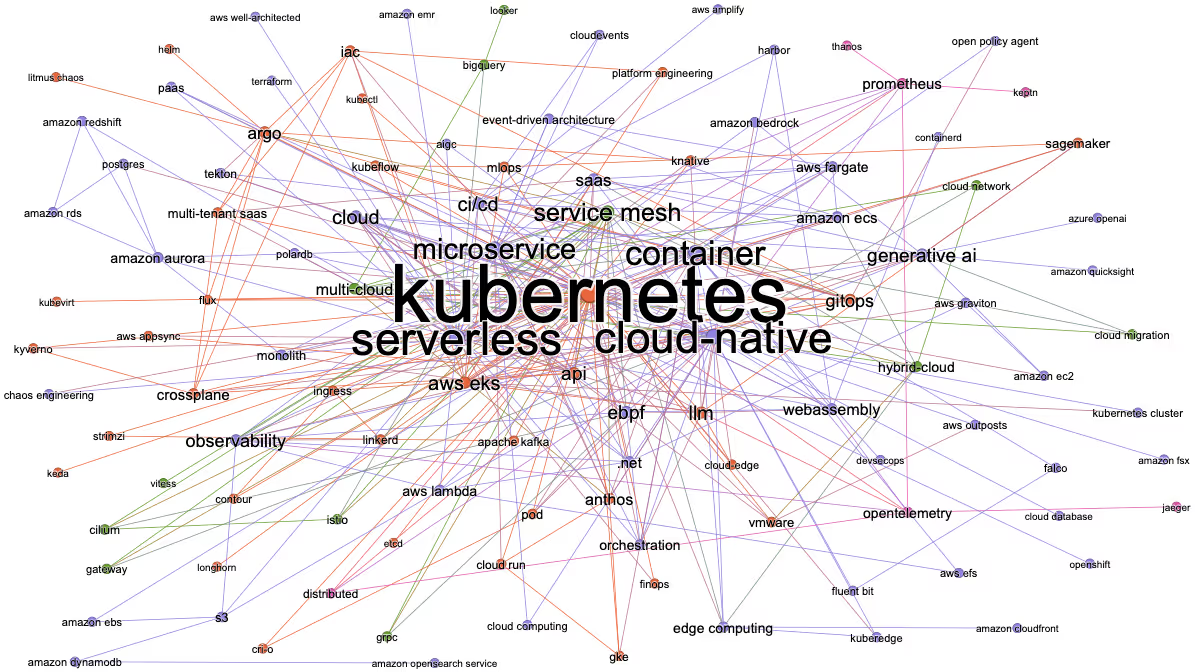

コミュニティ1:アーキテクチャの導入とインフラの自動化

このコミュニティは、インフラのプロビジョニング、リソースのオーケストレーション、デプロイの自動化に焦点を当てています。AWS EKS、GitOps、CI/CD といった技術が中心となり、自動化されたデプロイメントパイプラインの構築に関する議論を牽引しています。

図表2: コミュニティ1のネットワーク図

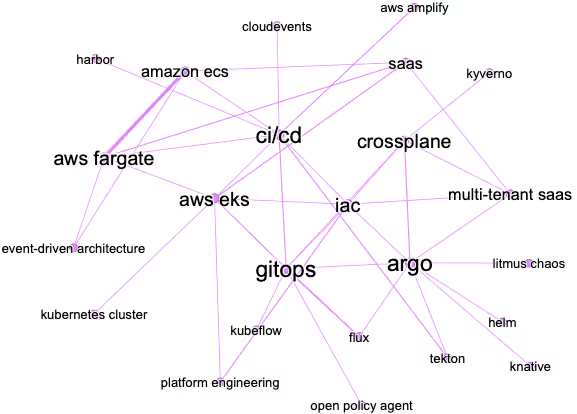

コミュニティ2:サービス通信と分散システム

分散システムにおけるサービス間の通信に焦点を当てたコミュニティです。Microservice と Service Mesh が構造的に支配的な役割を果たしており、API や gRPC も高い中心性を示しています。これは、スケーラブルで保守性の高いアーキテクチャを構築する上で、サービス間通信がいかに重要であるかを示唆しています。

図表3: コミュニティ2のネットワーク図

コミュニティ3:クラウドAIとサーバーレスコンピューティング

クラウドネイティブサービス、AIプラットフォーム、サーバーレス技術が混在するコミュニティです。特に Generative AI が登場から5年足らずで「Cloud」に次ぐ中心的な役割を担っている点は驚きです。MLOps、AWS SageMaker、AWS Lambda などが、スケーラブルなAIワークフローを実現する技術として注目されています。

図表4: コミュニティ3のネットワーク図

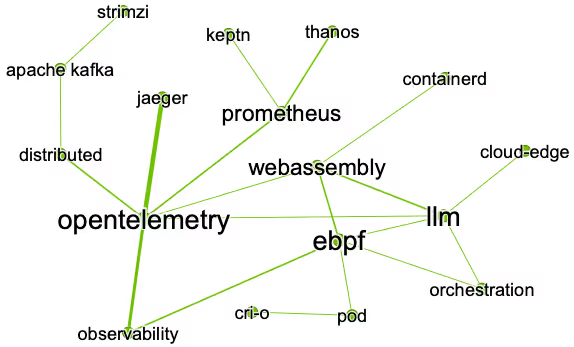

コミュニティ4:クラウドの可観測性、セキュリティ、パフォーマンスの最適化

クラウドネイティブ環境におけるモニタリング、セキュリティ、パフォーマンス改善に焦点を当てています。OpenTelemetry と Observability が中心的な役割を果たし、メトリクス、ログ、トレースに関する議論を統合しています。また、低レベルのモニタリングやネットワーキングで強力な eBPF も高い中心性を示しています。

図表5: コミュニティ4のネットワーク図

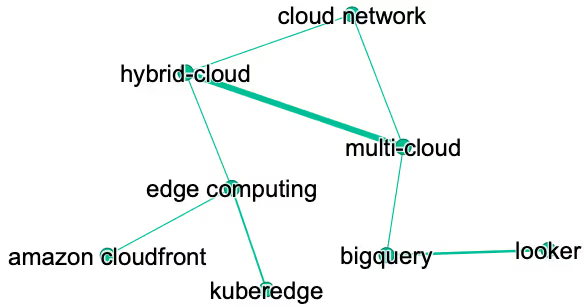

コミュニティ5:クラウド間のアーキテクチャとクラウドエッジの連携

このコミュニティは、複数のクラウド環境やエッジノードにまたがるアーキテクチャパターンに関する議論を反映しています。Multi-Cloud と Hybrid-Cloud が議論の中心であり、Edge Computing がそれらを繋ぐブリッジとして機能しています。

図表6: コミュニティ5のネットワーク図

DevOpsにおける関心の偏り:なぜ「計画」と「コーディング」は語られないのか?

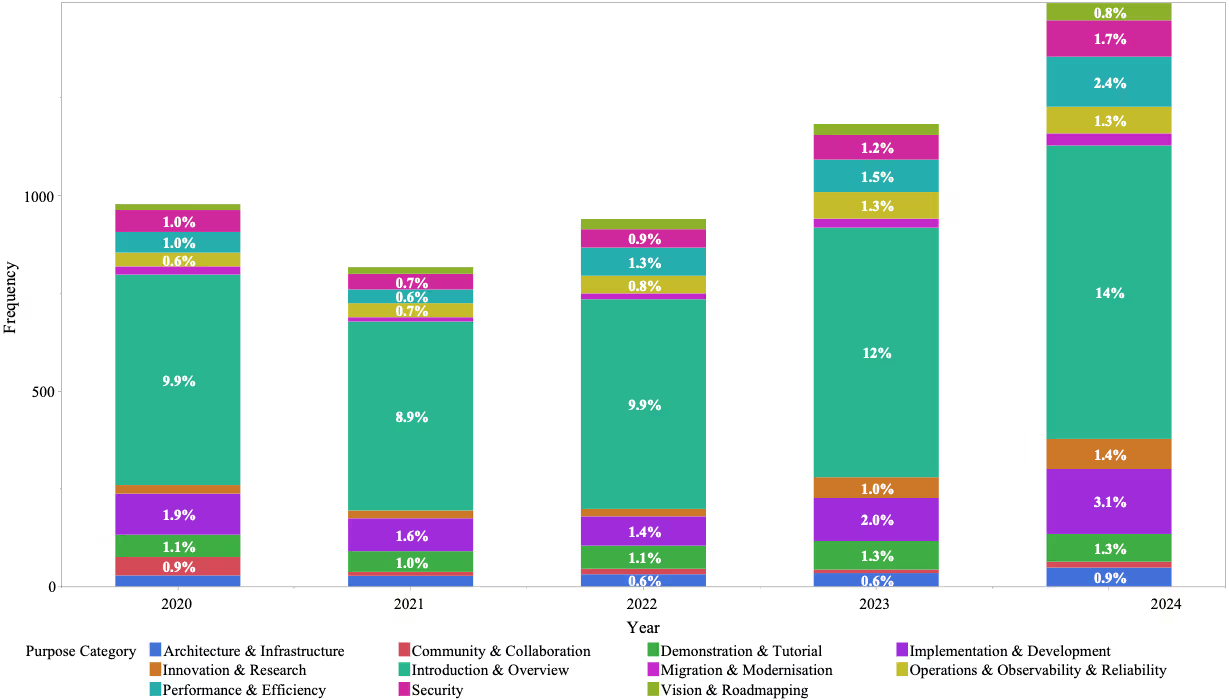

この研究で明らかになった興味深い点の一つは、DevOpsのライフサイクル全体で、技術への関心に大きな偏りがあることです。分析対象となった技術のほとんどは、Build (81.11%)、Deploy (94.22%)、Operate (96%)、Monitor (99.11%) といった、ライフサイクルの後期フェーズに集中していました。

一方で、Plan (2.89%)、Code (3.11%)、Release (5.11%) といった初期フェーズに関連する技術は、驚くほど少ないことがわかりました。下のグラフは、カンファレンスの講演がどのような目的(Purpose)で行われたかを年ごとに示しています。「Introduction & Overview(紹介・概要)」が常に大半を占める一方で、「Vision & Roadmapping(ビジョン・計画)」や「Architecture & Infrastructure(設計)」といった上流工程に関する議論は、相対的に少ないことが見て取れます。

図表7: 年ごとの目的カテゴリ分布

これは、業界の関心が、新しいツールをいかにして導入し、実装し、パフォーマンスを出すかという「下流」の活動に偏りがちであることを示唆しています。アーキテクチャの設計思想や長期的なビジョンといった、より戦略的な「上流」の議論は、カンファレンスの場ではあまり活発ではないのかもしれません。

業界が示す課題:ツールの導入が目的化していないか?

論文は、業界の関心が「インパクトのある最先端の機能駆動型技術」に向かいがちであると指摘しています。その結果、特定のニッチな文脈で有用な技術に関する発表は多いものの、アーキテクチャの設計や開発フェーズそのものに関する議論は少ない傾向にあります。

「DevOps」「Kubernetes」「Docker」といったキーワードが頻繁に登場することは、インフラ技術が依然として議論の中心であることを示しています。しかし、論文はここにリスクがあると警鐘を鳴らします。つまり、ツールの導入がプロセスの成熟度と勘違いされる危険性です。DevOpsは単にモダンなツールを使うことではなく、文化や組織の変革を伴うものです。最新ツールを導入することが、かえって不要な複雑さを生んでいないか、今一度立ち止まって考える必要があるでしょう。

まとめ:トレンドから学ぶ、これからの技術選定のヒント

今回の論文分析から、現代のソフトウェアアーキテクチャにおけるいくつかの重要なトレンドが明らかになりました。

- 中核技術の安定性: Kubernetes、Cloud Native、Serverless、Containerは、依然としてエコシステムの中核を担い続けています。

- AIの急速な台頭: Generative AIは、アーキテクチャの議論において急速にその存在感を増しており、今後の中心的なテーマの一つとなることは間違いないでしょう。

- DevOpsにおける関心の偏り: 業界の関心はデプロイや運用といった後期フェーズに集中しており、計画や設計といった上流工程への技術的サポートはまだ手薄です。

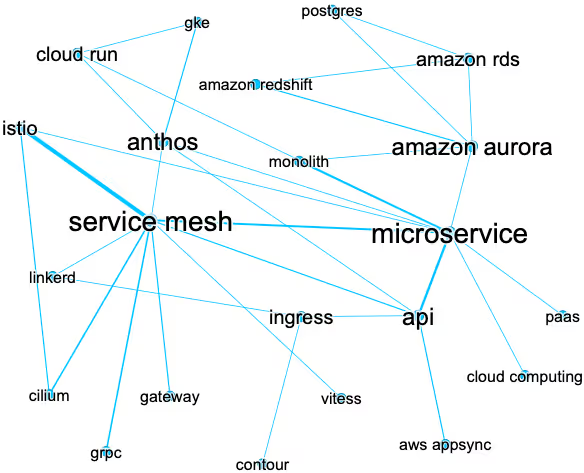

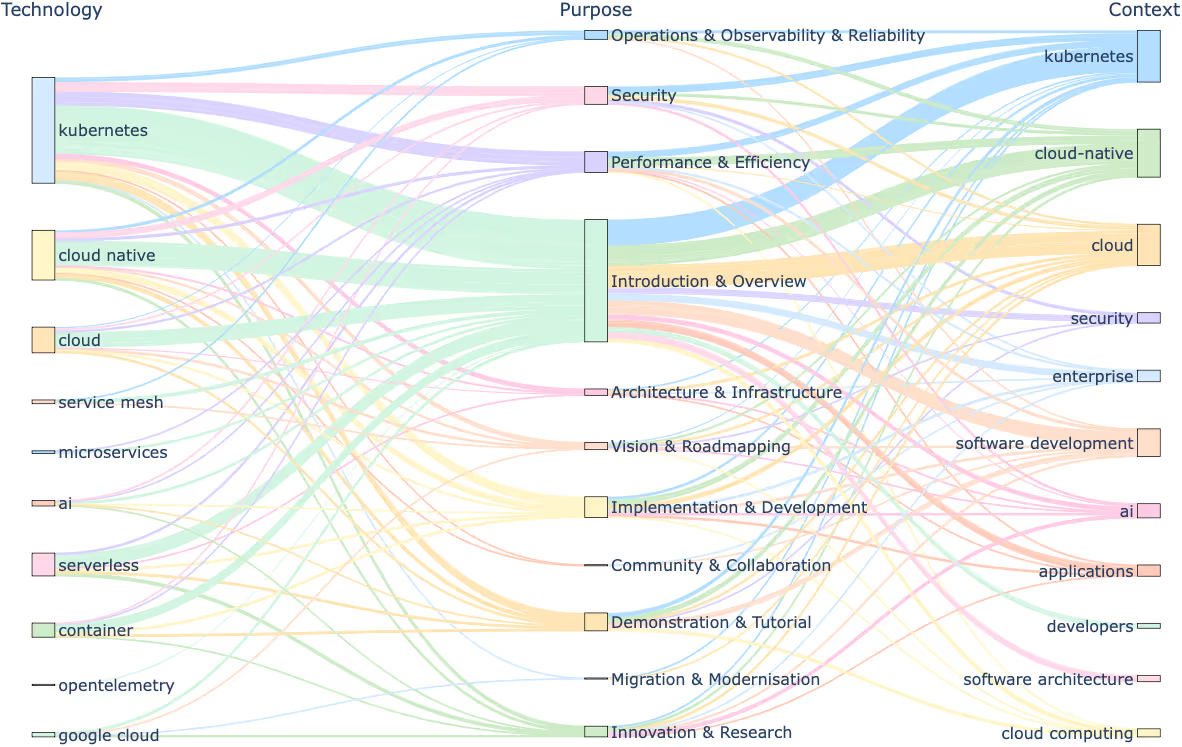

下の図は、トップ10の技術が、どのような目的で、どのような文脈で語られているかを示したものです。KubernetesやCloud Nativeがいかに多様な目的・文脈で議論されているかが分かります。

図表8: 技術・目的・コンテキストの関連図

これらのトレンドは、私たちが次に行う技術選定や開発プロセスの改善において、重要な示唆を与えてくれます。単に流行りの技術を追うだけでなく、それがDevOpsライフサイクル全体の中でどのような価値をもたらすのか、そしてアーキテクチャの長期的なビジョンにどう貢献するのかを、常に問い続ける姿勢が重要です。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: