なぜ非機能要件は軽視されるのか?ソフトウェア品質の理想と現実のギャップを探る

公開日

ソフトウェア開発において、機能要件が優先される一方で、性能やセキュリティといった非機能要件(NFRs)の定義が後回しにされることは少なくありません。この傾向は、長期的な技術的負債や運用上の問題を引き起こすリスクを内包しています。

本記事では、Denys Gobov氏とOleksandra Zuieva氏による論文「Software Quality Attributes in Requirements Engineering」で示された調査と分析に基づき、ソフトウェア品質、特に非機能要件の扱われ方における理論と現実のギャップを探り、その溝を埋めるためのアプローチを解説します。

開発現場の実態:なぜ一部の非機能要件は軽視されるのか?

多くのプロジェクトでは、機能実装に注目が集まり、性能、セキュリティ、保守性といった非機能要件の体系的な定義が疎かになりがちです。この傾向は、プロジェクトが直面する共通の課題と言えるでしょう。

調査で明らかになった、文書化される非機能要件の偏り

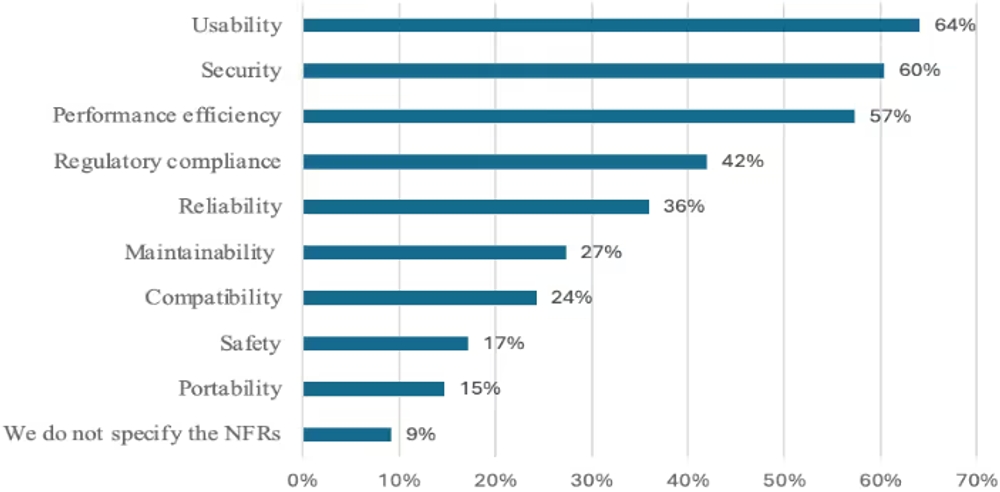

ウクライナ国内外の328人の現役ビジネスアナリストや要求エンジニアを対象とした調査は、要求仕様書に文書化される非機能要件の種類に明確な偏りがあることを示しました。

図表1: 要求仕様書に記載される非機能要件の種類とその割合

調査結果では、「ユーザビリティ」(64%)、「セキュリティ」(60%)、「性能効率」(57%) が多く文書化されています。これらはユーザー体験やビジネスインパクトに直結するため、優先度が高くなるのは自然なことです。一方で、「保守性」(27%)、「互換性」(24%)、「移植性」(15%) といった、システムの内部品質やアーキテクチャに関連する特性は、文書化される頻度が低いことが示されています。

偏りが生まれる背景

このような偏りが生まれる背景には、短期的な機能開発への集中、分析フェーズにおけるアーキテクトの関与不足、開発初期段階で内部品質を評価するツールの不足などが考えられます。

しかし、保守性や互換性などを初期段階で考慮しないことは、長期的に技術的負債の増大や運用上の問題を引き起こす大きなリスクを伴います。これらの重要な非機能要件を体系的に扱うための有効なアプローチが、ソフトウェア品質モデルの活用です。

指針としてのソフトウェア品質モデル:ISO/IEC 25010

ソフトウェア品質モデルは、品質という抽象的な概念を、測定可能な具体的な特性の集合として体系的に定義します。これにより、開発チームは共通の言語で品質を議論し、評価することが可能になります。

ソフトウェア品質モデルの変遷と全体像

ソフトウェア品質モデルには、McCallモデルやBoehmモデルといった古典的なものから、FURPS、そして近年広く参照されるISO/IEC 25010 (SQuaRE) まで、いくつかの変遷があります。

ISO/IEC 25010が示す、バランスの取れた品質評価の視点

ISO/IEC 25010の強みは、その網羅性だけではありません。各品質特性に紐づくメトリクス(測定基準)の推奨レベルを定義し、どの特性を優先的に評価すべきかの指針となります。

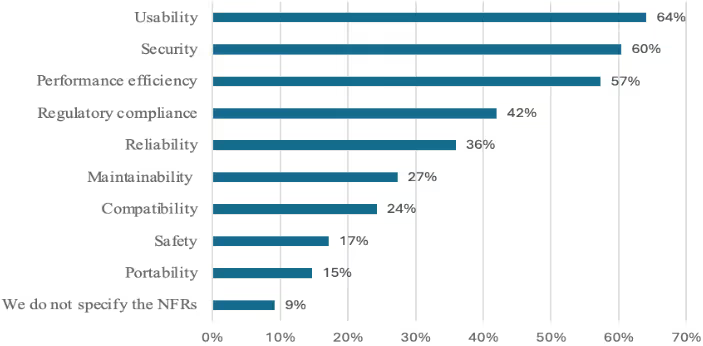

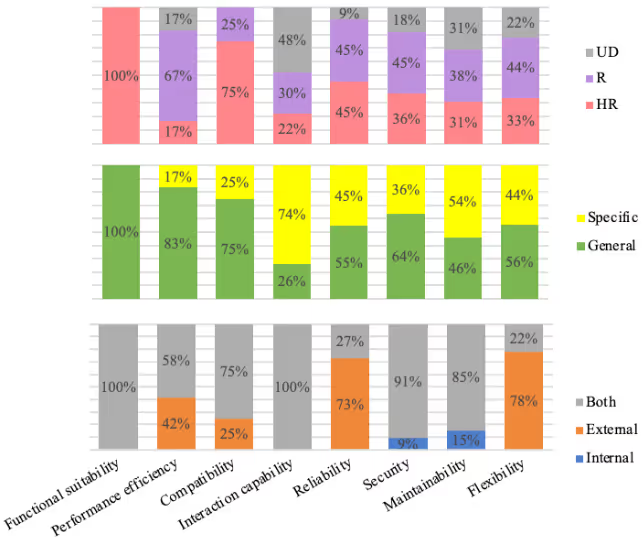

図表2: ISO/IEC 25010における品質特性とメトリクスの推奨度

この図が示すように、「機能適合性」のメトリクスは100%が「強く推奨(HR)」されており、品質評価システムの基礎となるべき特性です。「互換性」も同様に推奨度が高いです。一方で、「対話能力(Interaction Capability)」のように、特定のビジネスコンテキストに応じて評価を調整する必要がある特性も存在します。このように、品質モデルはプロジェクトの性質に応じて評価の重み付けを行うためのフレームワークを提供します。

「あちらを立てれば、こちらが立たず」品質属性のトレードオフを理解する

ソフトウェア品質の管理を難しくするもう一つの要因は、品質属性間に存在する複雑な相互依存とトレードオフの関係です。ある品質を高めようとすると、別の品質が犠牲になることは珍しくありません。

機能向上と性能・セキュリティの複雑な関係

例えば、ユーザーの要求に応えるために「機能適合性」を高めることは、多くの場合「ユーザビリティ」の向上に貢献します。しかし、機能を追加・拡張するほど、システムのパフォーマンスが低下したり(性能効率の悪化)、メンテナンスが複雑になったり(保守性の低下)、他のシステムとの連携に問題が生じたり(互換性の低下)する可能性があります。

図表3: ソフトウェア品質属性の相互作用

| 品質特性 | 正の相互作用 | 負の相互作用 |

|---|---|---|

| 機能適合性 | 対話能力、信頼性、保守性、柔軟性 | 性能効率性、セキュリティ、信頼性、互換性、保守性、柔軟性 |

| 性能効率性 | 対話能力 | 互換性、対話能力、セキュリティ、保守性、柔軟性、信頼性 |

| 互換性 | 柔軟性、保守性(部分的)、機能適合性 | セキュリティ、保守性(部分的)、性能効率性 |

| 対話能力(ユーザビリティ) | 機能適合性、信頼性、性能効率性(部分的)、保守性(部分的) | 柔軟性、性能効率性(部分的)、保守性(部分的)、セキュリティ |

| 信頼性 | 機能適合性、対話能力、保守性(部分的)、セキュリティ | 保守性(部分的)、柔軟性 |

| セキュリティ | 信頼性 | 性能効率性、互換性、対話能力、柔軟性、機能適合性 |

| 保守性 | 機能適合性、互換性、柔軟性、信頼性(部分的)、セキュリティ(部分的) | 性能効率性、信頼性(部分的)、セキュリティ(部分的) |

トレードオフを乗り越えるための体系的アプローチ

これらのトレードオフ関係を理解することは、情報に基づいた設計上の意思決定を行い、プロジェクトの要求に応じて品質属性の優先順位を付ける上で非常に重要です。要求定義のプロセスでは、トレードオフ分析によって潜在的な対立を特定すべきです。そして要求仕様書には、望ましい品質属性だけでなく、それらの相対的な重要度や許容できる妥協レベルを明確に記述する必要があります。

まとめ:理論モデルを実用的なツールとして活用するために

本記事で紹介した論文は、ソフトウェア品質の追求において、理論的なモデルと開発現場の実践との間に依然として大きなギャップがあることを浮き彫りにしています。多くのプロジェクトでは、ユーザビリティや性能といった目に見えやすい品質が優先される一方で、保守性や互換性といったシステムの根幹を支える品質が見過ごされがちです。

このギャップを埋めるためには、ISO/IEC 25010のような確立された品質モデルを指針として活用することが有効です。これらのモデルは、考慮すべき品質特性を網羅的に示し、その評価方法の指針を与えます。さらに、品質属性間のトレードオフを意識し、プロジェクトのビジネスコンテキストに合わせて、どの品質を優先し、どこまでを許容するかを戦略的に決定することが、バランスの取れた高品質なソフトウェアを実現する鍵となります。

ビジネスアナリストや要求エンジニアは、こうした理論的なモデルを現実のプロジェクトの状況に適応させる中心的な役割を担います。品質要件と機能要件のトレーサビリティを確保し、対立する属性間の妥協点を文書化することで、理論モデルは単なる理想論ではなく、日々の開発を導く実用的なツールとなるのです。