脆弱性診断の内製化、何から始める?IPAガイドに学ぶ成功へのロードマップ

公開日

DXの加速とサイバー攻撃の高度化を背景に、システムの脆弱性対策は企業にとって喫緊の課題です。従来は外部の専門業者に委託することが一般的だった脆弱性診断ですが、コストや開発スピードの観点から「内製化」を検討する企業が増えています。しかし、専門人材の確保や体制構築など、そのハードルは決して低くありません。

本記事では、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「脆弱性診断内製化ガイド」(2025年7月)に基づき、脆弱性診断の内製化を成功させるための具体的なステップ、メリット・デメリット、そして成功の鍵となるポイントを分かりやすく解説します。

1. なぜ今、脆弱性診断の内製化が重要なのか?

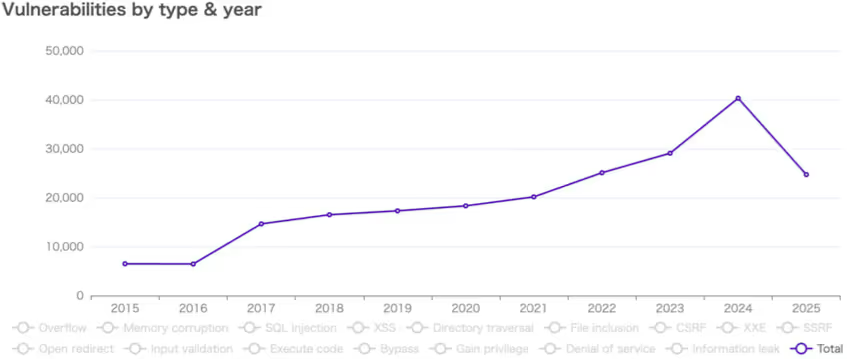

近年のサイバー攻撃はますます多様化・高度化しており、ソフトウェアの脆弱性を突いた攻撃は後を絶ちません。IPAのガイドでも、新たに発見される脆弱性の件数(CVE付与数)が増加傾向にあることが指摘されています。

図表1 CVE付与数の推移

このような状況下で、迅速に脆弱性を発見し対策を講じる体制の構築は、事業継続における重要な要素です。加えて、多くの企業でITシステムの内製化が進む中、開発プロセスにセキュリティを組み込む「シフトレフト」や「DevSecOps」の考え方が広まり、診断のタイミングや頻度を柔軟に決定できる内製化への関心が高まっています。

2. 脆弱性診断の基本を理解する

内製化を検討する前に、まずは脆弱性診断の基本的な概念を理解しておくことが重要です。

脆弱性診断とは?

脆弱性診断とは、OSやソフトウェア、ネットワーク、Webアプリケーションに存在するセキュリティ上の欠陥(脆弱性)を発見し、報告するプロセスです。これにより、攻撃者に悪用される前にリスクを把握し、対策を講じることが可能になります。

診断の種類と手法

診断は対象によって大きく2つに分けられます。

- プラットフォーム診断: OSやミドルウェア、ネットワーク機器などの基盤部分を対象とします。

- Webアプリケーション診断: WebサイトやWebサービスそのものを対象とします。

また、診断手法には、自動化ツールを用いる「ツール診断」と、専門家が手動で検証する「手動診断」があります。ツール診断は網羅的かつ効率的に既知の脆弱性を発見できる一方、ビジネスロジックの欠陥など複雑な問題の発見は難しい場合があります。そのため、多くの場合、これら2つの手法を組み合わせて精度の高い診断を実現します。

3. 外部発注 vs. 内製化 徹底比較

脆弱性診断を「外部の専門業者に委託し続ける」か「内製化に踏み切る」か。これは多くの企業が直面する問題です。IPAのガイドでは、中核人材育成プログラム参加企業へのアンケート調査結果を交えながら双方のメリット・デメリットが整理されています。

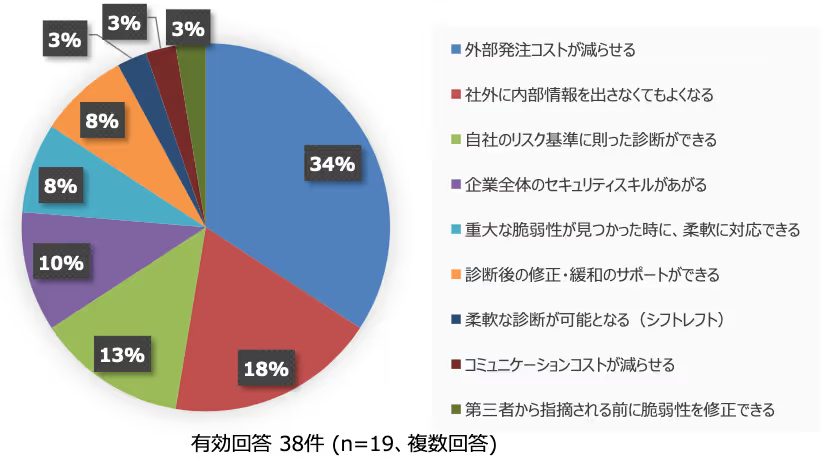

内製化のメリット

IPAが実施したアンケート調査によると、内製化のメリットとして「外部発注コストの削減」が最も多く挙げられています。次いで「社外に内部情報を出さなくてよくなる」「自社のリスク基準に則った診断ができる」といった点が支持されています。開発プロセスと連携しやすくなることで、柔軟かつ迅速な対応が可能になる点も大きな利点です。

図表2 脆弱性診断を内製化することによるメリット

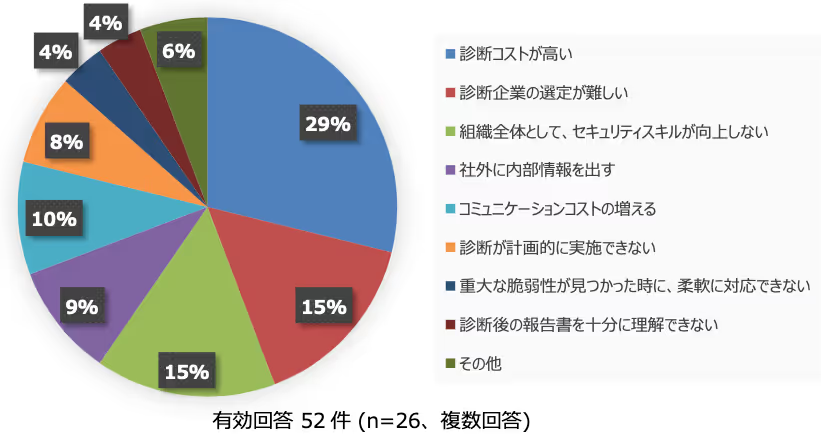

外部発注の課題

一方で、外部発注を続ける場合のデメリット(課題)としては、「診断コストが高い」ことが突出しています。診断対象が増えるほどコストが増大する構造は、多くの企業にとって悩みの種となっています。その他、「診断企業の選定が難しい」「組織全体としてセキュリティスキルが向上しない」といった点も挙げられています。

図表3 脆弱性診断を外部発注するデメリット

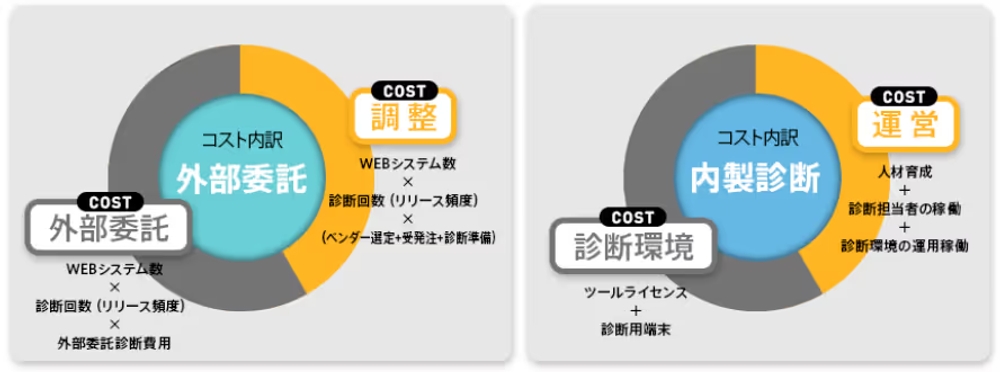

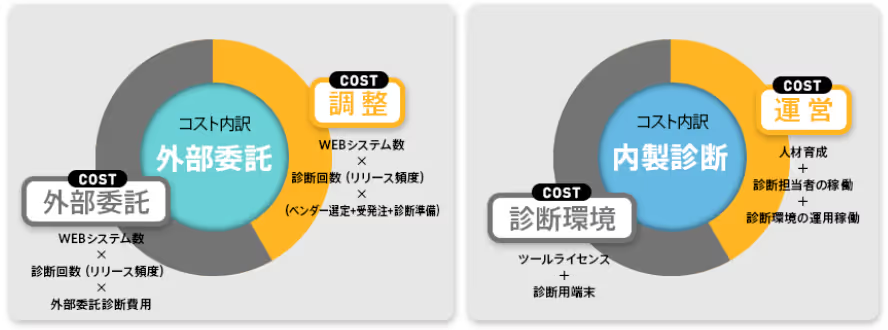

コスト構造の違い

外部発注は診断の都度費用が発生する変動費的な側面が強いのに対し、内製化はツールライセンス費用や人件費といった固定費が中心となります。そのため、診断の頻度や対象システム数が多い企業ほど、長期的には内製化によるコストメリットが大きくなる傾向にあります。

図表4 外部委託/内部診断 コスト構造

比較まとめ

どちらの手法が最適かは企業の状況によります。IPAのガイドでは、双方のメリット・デメリットが以下の表のようにまとめられています。

図表5 外部発注と内製のメリット・デメリット

| 項目 | 外部発注のメリット | 外部発注のデメリット | 内製のメリット | 内製のデメリット |

|---|---|---|---|---|

| スキル・ノウハウ | 専業ベンダーの豊富な経験と手法を利用できる | 社内にノウハウが蓄積しづらい | 診断を通じた知見が社内資産になる | 専門人材の確保/育成/維持に大きな投資が必要 |

| コスト | 固定費が不要 | 診断件数に応じて費用が増加 | 高頻度/大量診断では長期的にコスト圧縮 | 初期投資や診断件数が少ない場合は割高に |

| 柔軟性・機動力 | 必要な時期に体制を拡充可能 | 発注の手間やベンダーの空き状況に左右される | 開発サイクルと連携しやすい | 人的リソースの柔軟な拡充が困難 |

| 情報管理・機密性 | - | 診断対象の情報を社外共有する必要がある | 情報を社外に出さずに済む | - |

| 客観性・網羅性 | 第三者視点での客観的な評価が得られる | ベンダーごとにアプローチにばらつき | 開発部門との対話で修正方針まで踏み込める | 外部発注と比べ客観性で劣る |

4. 内製化へのロードマップ:組織・人材・プロセス

内製化を成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。IPAのガイドでは、組織体制の構築から人材育成、具体的なプロセスの導入まで、段階的な進め方が提唱されています。

ステップ1:推進体制を築く

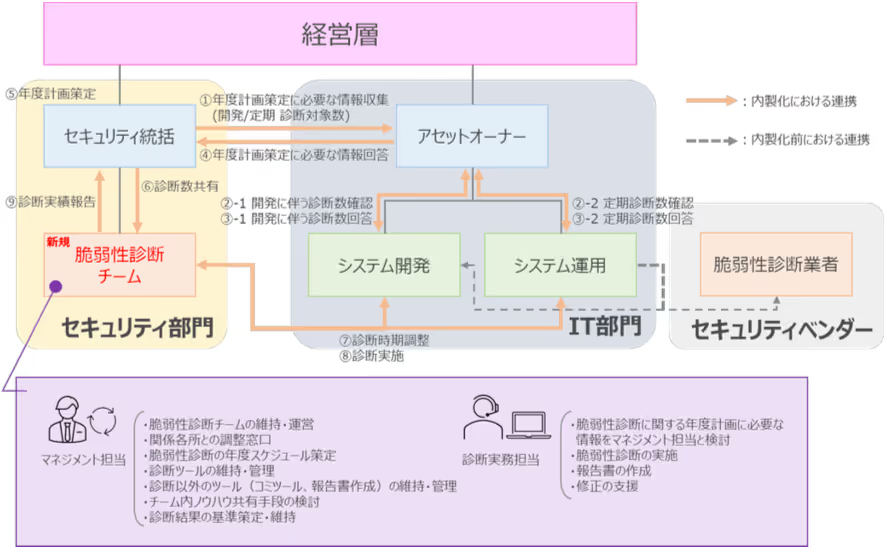

内製化は、単一の部署だけで完結するものではありません。経営層の理解と関与を前提に、セキュリティ部門、開発・運用を担うIT部門、そして各システムの責任者であるアセットオーナーが連携する体制が求められます。

図表6 組織体制例

中心となる「脆弱性診断チーム」を設置し、診断実務だけでなく他部署との調整や社内への啓発活動といった役割を担わせることが、円滑な運用の鍵となります。

ステップ2:診断チームを編成し、人材を育てる

診断チームには、診断を統括する「マネジメント担当」と、実務を行う「診断実務担当」が必要です。特に診断実務担当者には、幅広い技術知識に加え、攻撃者視点で考える探究心やコミュニケーション能力が求められます。社外からの採用だけでなく、開発部門などからの異動による育成も有効な手段です。IPAのガイドでは、継続的な学習や社外コミュニティへの参加を通じて、チーム全体のスキルを向上させていく重要性が強調されています。

ステップ3:ルールを整備し、プロセスを標準化する

内製化をスムーズに進めるには、診断プロセスに関わるルールを事前に定義し、関係者間で合意しておくことが重要です。特に、発見された脆弱性の危険度を評価する「危険度基準」と、それに応じた「対応基準」は必須です。これにより、修正の優先順位付けやリリース可否の判断を迅速かつ客観的に行えるようになります。

図表7 危険度基準の例

| 危険度 | 説明 | 例 | 対応の目安 |

|---|---|---|---|

| Critical | 深刻な影響を与える可能性があり、容易に攻撃が可能 | 認証なしでリモートコード実行が可能 | 即時修正・対応、システムの一時停止検討 |

| High | 深刻な影響を与える可能性があり、攻撃が成立する可能性がある | 特定のユーザでリモートコード実行が可能 | 速やかに修正(1週間以内) |

| Medium | 影響が限定的、または間接的な攻撃 | 反射型クロスサイト・スクリプティング(XSS) | 次回リリースまでに修正 |

| Low | 影響は限定的だが、改善が望ましい | 情報漏えいの可能性のあるエラーメッセージ | 定期的な監査・アップデート |

| Info | 直接的なリスクはないが、注意が必要 | セキュリティ関連レスポンスヘッダの未設定 | 推奨対応、次回改善策に組み込む |

ステップ4:スモールスタートで着実に前進する

最初から全てのシステムを対象にするのではなく、まずは影響度の低い小規模なシステムから段階的に内製化を始める「スモールスタート」が推奨されています。この段階で診断プロセスを確立し、ノウハウを蓄積しながら、徐々に対象範囲を拡大していくのが成功への近道です。

5. 成功の鍵を握るツール選定

内製化において、診断ツールは業務の効率と品質を左右する重要な要素です。ツールには有償のものと無償(オープンソース)のものがあり、それぞれに特徴があります。

有償ツール vs. 無償ツール

- 有償ツール: 安定した品質とベンダーによる手厚いサポートが魅力です。日本語のドキュメントや研修プログラムが充実していることも多く、人材育成の面でもメリットがあります。ただし、ライセンス費用などのコストが発生します。

- 無償ツール: 初期導入コストを抑えられるのが最大の利点です。オープンソースであるためカスタマイズの自由度も高いですが、公式サポートがないため、トラブルシューティングは自力で行う必要があります。

どちらを選ぶべきかは、組織の予算、人材のスキルレベル、求めるサポート体制などを総合的に検討して判断する必要があります。

AI・自動化技術の最新動向

近年では、AIや機械学習を活用した診断技術も登場しています。従来型のツールでは発見が難しかった種類の脆弱性を検知する能力の向上が期待されています。ただし、現状ではまだ完全ではなく、最終的には専門家による判断が必要な場面も多いです。技術の進化を注視しつつ、現時点ではAI診断と手動診断をバランス良く組み合わせることが現実的なアプローチと言えるでしょう。

まとめ

脆弱性診断の内製化は、コスト削減や開発サイクルの迅速化など多くのメリットをもたらす一方で、人材育成や体制構築といった課題も伴います。成功のためには、自社の状況を正確に把握し、計画的に取り組むことが不可欠です。

IPAの「脆弱性診断内製化ガイド」が示すように、まずは影響の少ない範囲での「スモールスタート」から始め、組織体制やルールを整備し、ツールと手動のバランスを取りながら徐々に経験とノウハウを蓄積していくことが、内製化を成功に導く着実な一歩となるでしょう。本記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

参考資料: