なぜソフトウェア開発に「共感」が必要なのか?最新研究が解き明かす、生産性とチームワーク向上の鍵

公開日

多くの開発現場で「チームワーク」や「コラボレーション」の重要性が語られる中、その根底にある「共感(エンパシー)」の役割について深く考えたことはありますか?直感的に大切だと分かっていても、その具体的な効果や実践方法を説明するのは難しいかもしれません。

本記事では、モナッシュ大学の研究者らによる論文「Manifestations of Empathy in Software Engineering: How, Why, and When It Matters」に基づき、ソフトウェア開発における共感の重要性、具体的な現れ方、そしてチームに共感を育むための実践的なアプローチを、最新の研究結果を交えながら分かりやすく解説します。この記事を読めば、明日からのコードレビューやチームミーティングで活かせる、具体的なアクションプランが見つかるはずです。

ソフトウェア開発における「共感」の4つの側面

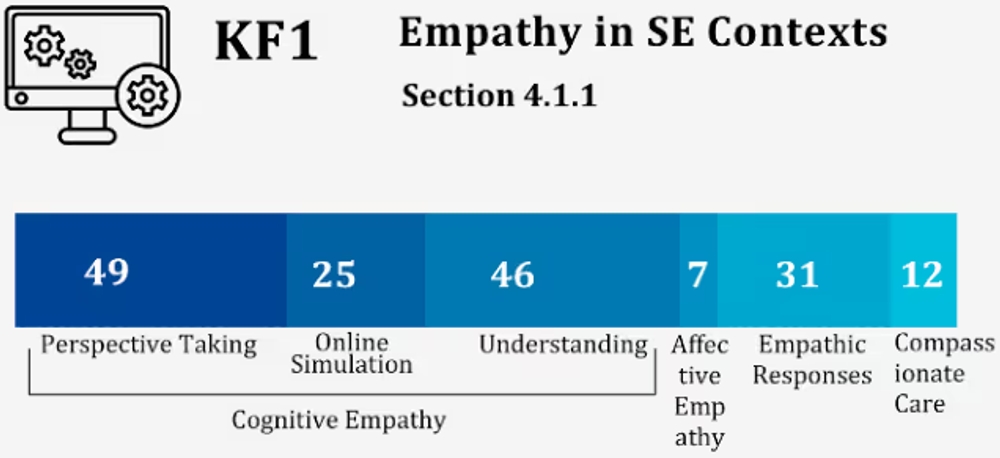

この論文では、ソフトウェア開発における共感を4つの側面に分類しています。この分類は、世界中のソフトウェア開発者への22件のインタビューと116件の大規模アンケート調査から導き出されたものです。具体的には、以下の4つの側面が挙げられます。

- 認知的共感 (Cognitive Empathy): 他の人の視点や考えを理解する能力。相手が何を考えているか、なぜそうするのかを論理的に把握することです。

- 感情的共感 (Affective Empathy): 他の人の感情を自分のことのように感じる能力。「相手の痛みを感じる」といった状態です。

- 共感的反応 (Empathic Responses): 理解した相手の状況に対して、行動で応えること。例えば、困っている同僚に具体的な手助けを申し出るなどです。

- 思いやりのあるケア (Compassionate Care): 他者の幸福を願い、支援したいという気持ち。

研究によれば、特にソフトウェア開発の文脈では、「相手の立場や考えを理解する」認知的共感が中心的な役割を果たしています。 技術的な課題解決や複雑な要件定義において、他者の視点を正確に理解する能力が極めて重要になるためです。

ソフトウェアエンジニアリングにおける共感の定義

なぜエンジニアは「共感」を実践するのか?3つの動機

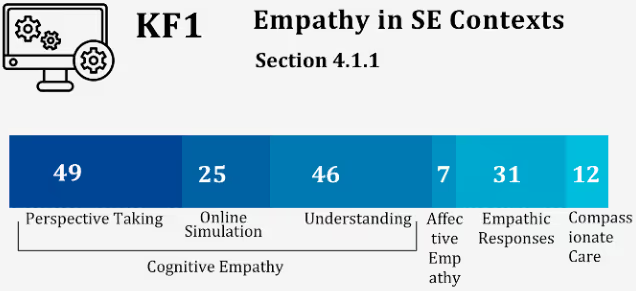

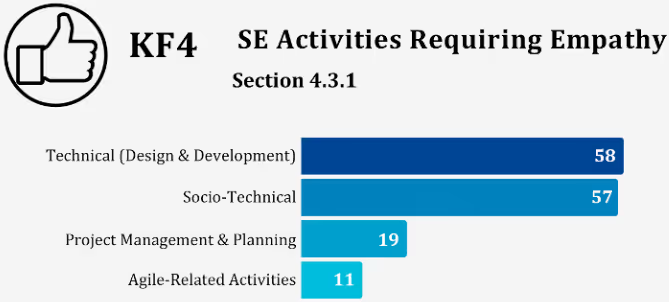

では、なぜソフトウェア開発者は共感を実践しようとするのでしょうか。論文では、その動機が3つの主要なカテゴリーに分類されています。

- チームダイナミクスとコラボレーションの強化: 最も一般的な動機は、チームワークを円滑にすることです。技術的な知識のギャップを埋めたり、健全な人間関係を築いたり、お互いの自己学習を支援したりすることで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。

- プロジェクトとビジネスの成功: ユーザーのニーズを深く理解することで、より良い製品開発に繋がり、プロジェクトの成功に直接貢献します。問題の再発を防ぎ、効果的な解決策を導き出すためにも、ユーザーへの共感は不可欠です。

- ポジティブな職場体験の創出: 「コードの裏には常に人がいる」という認識も重要な動機です。お互いを尊重し、人間らしい支援的な職場環境を作ることで、メンバーの幸福度や満足度が高まり、結果としてより良いアウトプットが生まれます。

共感を実践する動機

共感が「役立つ場面」と「不要な場面」

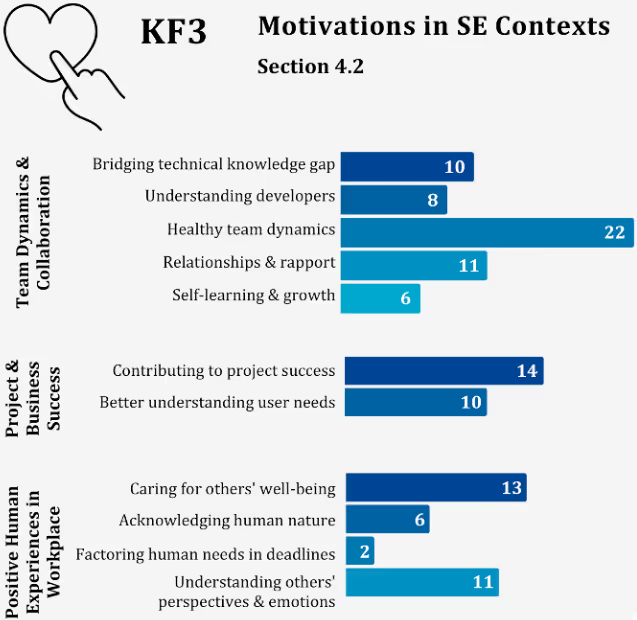

共感は万能薬ではありません。研究では、共感が特に役立つ場面と、そうでない場面が明確に示されました。

役立つ場面

- 設計・開発: 要件定義の議論、アプリケーションの設計、開発プロセス全般

- 協調作業: コードレビュー、ペアプログラミング、チームディスカッション

- 対人関係: 顧客・ユーザーサポート、後輩の指導、ステークホルダーとの会議

これらの活動では、他者の視点を理解し、協力して作業を進めることが品質と効率を大きく左右します。

共感が必要なSE活動

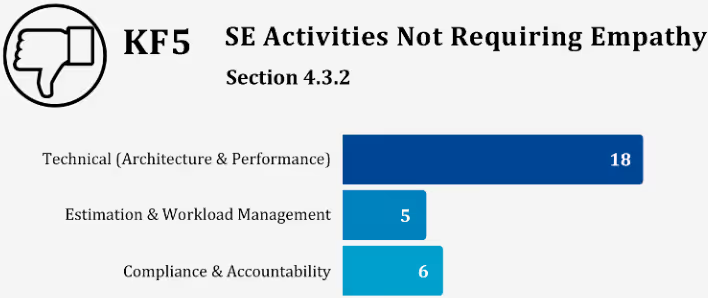

不要または妨げになる場面

- 純粋な技術的タスク: コードアーキテクチャの設計、パフォーマンス最適化、自動化スクリプトの作成

- 客観性が求められる状況: 契約や規則の遵守、客観的な評価

- 非現実的な状況: 厳しすぎる納期や非現実的な要求への対応

これらの場面では、論理的な問題解決や効率性が最優先され、感情的な配慮が逆に妨げになる可能性があると捉えられています。

共感が不要なSE活動

チームの「共感レベル」を左右する要因

チームの共感レベルは、様々な要因に影響を受けます。

- 個人: 性格(内向的/外向的)、個人の経験

- 環境: 企業文化、国や地域の文化

- 役割: プロダクトオーナー、開発者、テスターなど、役割による視点の違い

- チーム: チームの構成(性別や文化の多様性)、リーダーシップのスタイル

- 状況: ストレス、仕事の負荷、納期

特に、多様性のあるチームや、リーダーが共感的な姿勢を示すことは、チーム全体の共感を育む上で非常に重要です。また、研究では「共感は双方向の道である」という点が強調されています。一方的な共感は長続きせず、お互いが理解し合おうと努めることで、初めて健全な協力関係が生まれるのです。

チームに共感を育むための実践的アプローチ

この研究結果を踏まえ、私たちはチームの共感を育むために何ができるでしょうか。論文では、いくつかの実践的なアプローチが提案されています。

- 開発プロセスへの共感の組み込み: 日々のアジャイル開発、コードレビュー、ステークホルダーとの対話の中に、意識的に「相手の視点」を取り入れましょう。例えば、プルリクエストのテンプレートに「この変更がユーザーに与える影響」や「レビューアに特に見てほしい観点」といった項目を追加するのも有効です。「なぜこの要件が必要なのか?」「このフィードバックをどう伝えれば相手は受け入れやすいか?」を考えることが第一歩です。

- リーダーシップと心理的安全性: チームリーダーは、自らが共感的な行動を示すことで模範となり、メンバーが安心して意見や懸念を表明できる「心理的安全性」の高い環境を醸成することが重要です。具体的には、1on1で業務の話だけでなくメンバーのキャリアやコンディションについても気にかける姿勢を示したり、失敗を非難せず学びの機会として捉える文化を育んだりすることが挙げられます。

- リモート/ハイブリッドワークでの工夫: 顔が見えにくい環境だからこそ、意図的な工夫が求められます。非同期コミュニケーションのルールを定めたり、オンラインでの雑談の機会を設けたりすることで、感情的な繋がりを維持できます。例えば、毎日の朝会で「今日の気分」を絵文字一つで表現する時間を設けるだけでも、チームの感情的な状態を共有しやすくなります。

- 共感トレーニングの導入: 共感は、訓練によって向上できるスキルです。他者の視点を想像するロールプレイングや、アクティブリスニング(傾聴)のトレーニングなどをチームで実施することも有効です。例えば、ユーザーペルソナを使って新機能の使い心地をチームでロールプレイングしてみたり、アクティブリスニングの簡単なワークショップを開いたりすることが考えられます。

まとめ

ソフトウェア開発における共感は、単なる「あったら良いもの」ではなく、チームの生産性、プロジェクトの成功、そして開発者一人ひとりの幸福度を向上させるための、具体的かつ戦略的なスキルです。

本記事で紹介した研究は、共感がどのような場面で、なぜ重要なのかをデータで裏付けてくれました。まずはあなたのチームがどのくらい共感を実践できているか、この記事を参考に振り返ってみてはいかがでしょうか。そして、日々のコードレビューやミーティングで、少しだけ相手の視点を想像することから始めてみてください。その小さな一歩が、チームをより強く、より良いものに変えていくはずです。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: