なぜ組織内で生成AIの利用に差がつくのか?Microsoft社の調査が解き明かす、開発者の個人・チーム要因

公開日

生成AI(Generative AI)ツールの導入が多くの開発現場で進む中、その活用度合いには開発者ごとに大きなばらつきが見られます。この利用率の差は、組織全体の生産性向上を妨げるだけでなく、マネジメント層の期待との乖離を生み、開発者の将来の役割に関する不確実性をもたらす要因となっています。

本記事では、Microsoft社の研究者らが発表した論文「“Maybe We Need Some More Examples:” Individual and Team Drivers of Developer GenAl Tool Use」に基づき、なぜ同じ組織内でも生成AIツールの利用率に差が生まれるのか、その背景にある個人、チーム、そして組織の要因を深掘りし、AIの価値を最大化するための具体的なアプローチを探ります。

調査概要:利用頻度の異なる開発者ペアへのインタビュー

この研究では、ある大手ソフトウェア企業の開発者54名(27チームから各2名)を対象に、ペアインタビューを実施しました。各ペアは、プログラミング言語、役割、シニアリティといった要素が一致している一方で、生成AIツールの利用頻度(一方は頻繁に利用、もう一方は稀にしか利用しない)が対照的な開発者同士で組まれています。

この設計により、チーム固有の環境(コードベース、マネージャー、方針など)の影響を最小限に抑え、利用率の違いを生み出す個人レベルの要因を浮き彫りにすることを狙いとしています。

AI活用を分ける個人の3つの要因

調査の結果、生成AIツールの利用頻度の差は、主に以下の3つの個人的な要因に起因することが明らかになりました。これらの要因は相互に関連し合っています。

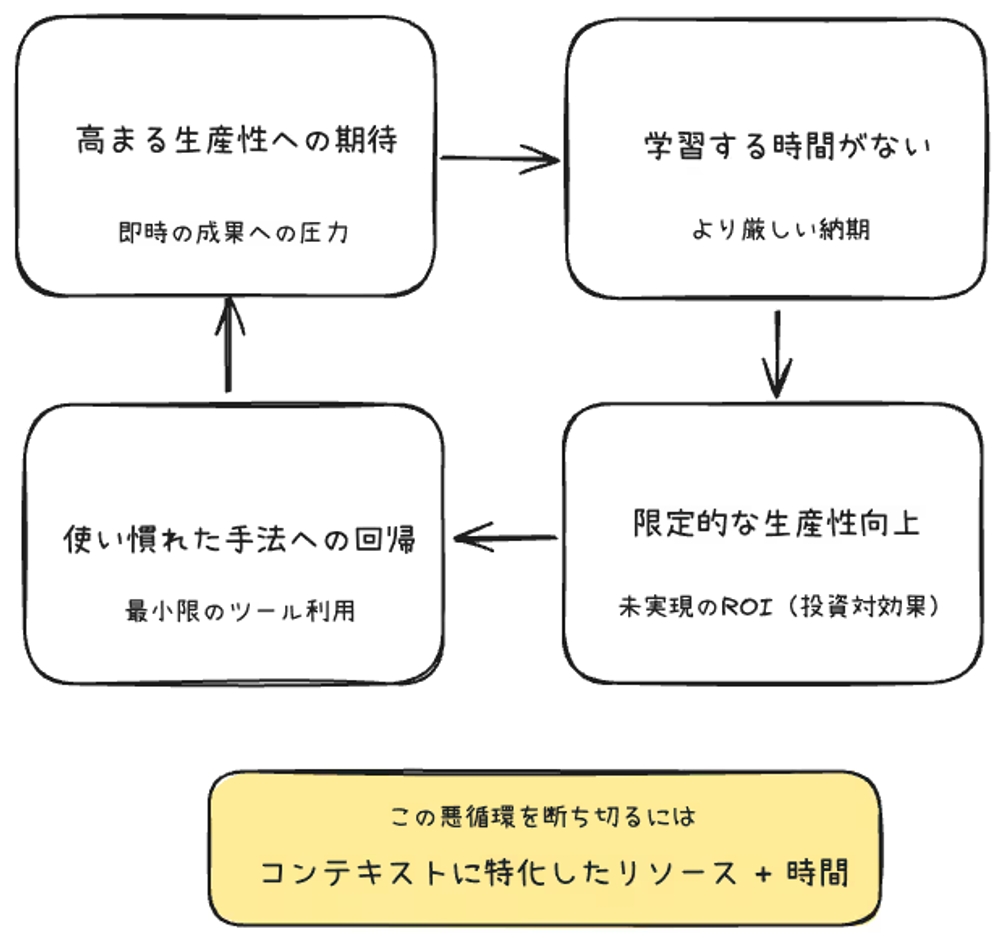

図表1: 個人の要因と外部要因の相互作用を示した概念的な理論フレームワーク

要因1:ツールへの認識 - 「協力者」と見るか、「機能」と見るか

利用頻度の高い開発者(frequent-AI users)は、AIツールを「チームメイト」や「協力者」として捉える傾向がありました。彼らはAIと対話し、タスクの意図を伝え、より深いレベルで協業しようとします。この認識は、ツールの能力や強みを理解しようと時間を投資する動機付けにも繋がっていました。

一方、利用頻度の低い開発者(infrequent-AI users)は、AIを高度なコード補完や検索機能といった「機能(feature)」として捉える傾向が強く見られました。彼らはツールに対して取引的な期待を抱き、協力的な関係を築こうとはしませんでした。

要因2:エンゲージメント - 「実験的」か、「保守的」か

ツールへの認識の違いは、エンゲージメントのアプローチにも影響します。

頻繁に利用する開発者は、新しい機能や型破りな使い方を積極的に試す「実験的」なアプローチを取ります。彼らはツールの未知の可能性を探求し、その過程で効果的な利用法を発見していきます。例えば、UIのレイアウトをペイントで描いて、それをAIに読み込ませてCSSを生成させる、といった使い方を試す開発者もいました。

対照的に、あまり利用しない開発者は、他の人がすでに試して効果が確認されているような、確立された利用法に限定する「保守的」なアプローチに留まる傾向がありました。

要因3:課題への対応 - 「適応的固執」か、「即時撤退」か

ツール利用時に課題に直面した際の反応も、両者で大きく異なりました。

頻繁に利用する開発者は、期待通りの結果が得られなくてもすぐには諦めません。彼らはタスクをより小さなサブタスクに分割したり、プロンプトを改善したりするなど、戦略を練り直して課題を解決しようと試みる「適応的固執(adaptive persistence)」を示します。

一方で、あまり利用しない開発者は、コンパイルエラーなどが発生すると、そのアプローチをすぐに見限り、従来の方法に戻ってしまう「即時撤退(quick abandonment)」の傾向が強いことが分かりました。彼らは失敗をツールの限界の証拠と捉えがちでした。

チームと組織が個人のAI活用をどう左右するのか

本研究の重要な発見は、これらの個人要因が、チームや組織といった環境要因によって大きく影響を受けるという点です。つまり、AIの活用は個人の資質だけの問題ではないのです。

リーダーからの明確なメッセージの重要性

リーダーシップによる明確な奨励やコミュニケーションは、開発者が安心してAI活用のための学習や探求に時間を投資する上で、大きな自信と動機付けになります。ある開発者は「AIがどのように仕事の質を高めるか、組織レベルで具体例を共有してくれたことが大きかった」と語っています。

逆に、明確なメッセージがないと、開発者はAIをワークフローに統合すべきか確信が持てず、限定的な利用に留まってしまいます。

「もっと具体例が欲しい」- 文脈に合わせたリソースの提供

多くの開発者が、一般的なプロンプトエンジニアリングの解説書よりも、自分たちのチームやプロジェクトの文脈に特化した具体的なガイダンスを求めていました。

特に効果的だったのが、チームメンバーによるデモンストレーションです。チームで共通して行う特定のタスクを、AIを使ってどのように効率化できるかを示すことで、ツールの価値が即座に伝わり、「どのタスクに、どうやって使えばよいか」という重要な問いに答えることができます。

孤立した学習から、共有された能力へ

チーム内に知識を共有する仕組みがあるかどうかも、AI活用の成否を分けます。成功事例だけでなく失敗事例も共有できる「コミュニティ・オブ・プラクティス」は、個人の試行錯誤をチーム全体の能力へと昇華させます。

このような環境がない場合、開発者は孤立して学習するしかなく、限定的な利用パターンから抜け出せなくなってしまいます。

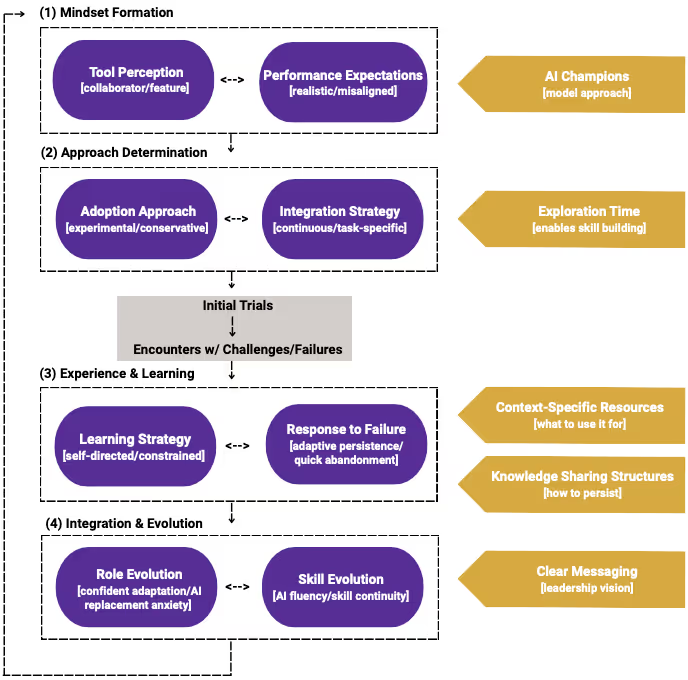

多くの組織が陥る「生産性圧力のパラドックス」

本研究は、多くの組織が陥りがちな「生産性圧力のパラドックス」という問題を指摘しています。

これは、経営層がAIツールへのアクセスさえ提供すれば、すぐに生産性が向上するだろうと期待する一方で、開発者が新しいスキルを習得するために必要な学習時間や試行錯誤の機会を十分に与えない、という矛盾した状況を指します。

図表2:生産性圧力のパラドックス

生産性向上への期待がタイトなスケジュールに繋がり、その結果、開発者は新しいツールを探求する余裕を失い、慣れ親しんだ従来の方法に頼らざるを得なくなります。この悪循環が、AI導入によって期待されたはずの生産性向上そのものを阻害してしまうのです。

結論:AIの価値を最大化するために、組織がすべきこと

本研究は、生成AIツールの導入成功が、単なる個人のイニシアチブだけでなく、チームや組織による社会技術的な支援体制(scaffolding)に大きく依存していることを明らかにしました。

開発者がAIを「協力者」として捉え、実験的なアプローチを取り、課題に粘り強く取り組むためには、組織がそれを後押しする環境を整備する必要があります。具体的には、以下のような介入が有効です。

- 明確なメッセージング: リーダーシップがAI活用の価値と期待を明確に伝え、探求を奨励する。

- 文脈に合わせた支援: チームの実際の業務に即したユースケースやデモを提供する。

- 知識共有の仕組み: 成功も失敗も共有できる場を作り、チーム全体の学習を促進する。

- 保護された学習時間: 「AIフライデー」のような、締め切りに追われずに新しいツールを試せる時間を確保する。

生成AIの未来は、ツールの能力だけで決まるのではありません。その周りに、私たちがどれだけ優れた支援インフラを設計できるかにかかっているのです。AI活用の責任を個人に押し付けるのではなく、組織として学習と探求を支援する文化を醸成することが、その価値を最大限に引き出すための鍵となるでしょう。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: