エンジニアの転職市場は二極化へ?厳しい現実と、それでも市場価値を高める方法

公開日

「エンジニアは売り手市場」「転職すれば年収アップ」…そんな常識は、もはや過去のものになりつつあるのかもしれません。

国内最大級のエンジニア向け技術情報共有サービス「Qiita」が発表した「エンジニア白書2024」(2024年10月10日~11月11日調査)は、日本のエンジニアを取り巻く厳しい現実を浮き彫りにしています。本記事では、この「エンジニア白書2024」の調査結果を深掘りし、年収格差、リモートワークの状況、転職市場の動向などを分析。さらに、そんな厳しい状況の中でも、エンジニアが市場価値を高め、キャリアアップを成功させるための具体的な方法を解説します。

プログラミング言語トレンド - Python躍進の裏側

なぜPythonがJavaScriptを抜いたのか?

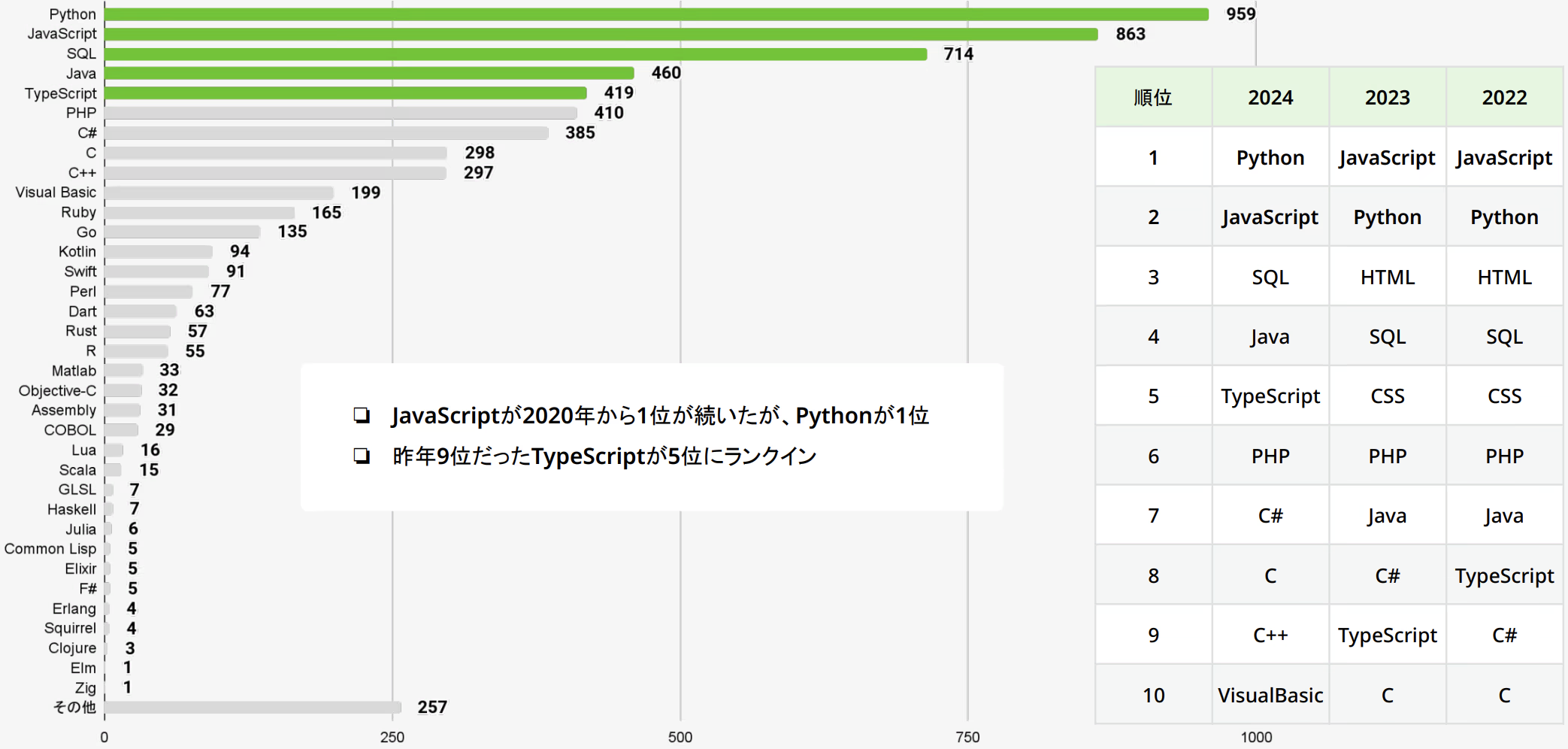

「エンジニア白書2024」で最も注目すべきは、エンジニアが「よく使うプログラミング言語」のランキングで、Pythonが長年首位を独占していたJavaScriptを抜き、1位になったことです。

この変化は、AI・機械学習、データサイエンス分野での需要拡大、Web開発での利用が進んだこと、そして、比較的文法がシンプルで初学者にも学びやすいこと等が要因として考えられます。特に、AI・機械学習分野の成長は著しく、多くの企業がAIを活用した新しいサービスやビジネスの開発に力を入れています。Pythonは、AI開発に不可欠な言語となっており、Pythonのスキルを持つエンジニアの需要は、今後も増加の一途をたどると予想されます。

今後の開発現場で求められる言語スキルとは

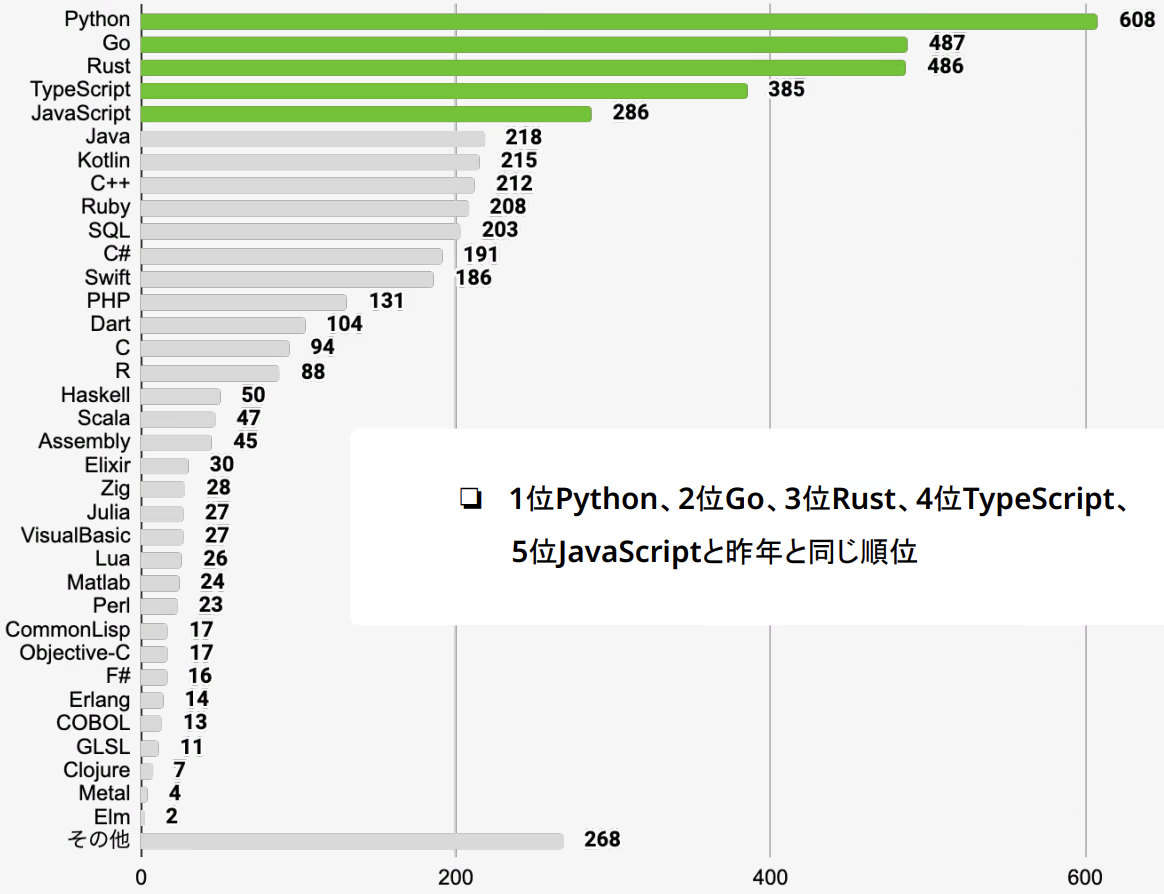

Pythonの躍進は、今後の開発現場で求められるスキルに変化をもたらす可能性があります。「エンジニア白書2024」で「今後習得したい言語」を見てみると、Pythonは引き続き1位をキープしています。

2位のGo、3位のRustも、システム開発やWebアプリケーション開発で注目されている言語です。これらの言語は、高いパフォーマンスと安全性を兼ね備えており、大規模なシステム開発や、信頼性が求められるシステム開発に適しています。

エンジニアの働き方 - リモートワークの理想と現実

リモートワークは本当にエンジニアの希望を反映しているのか?

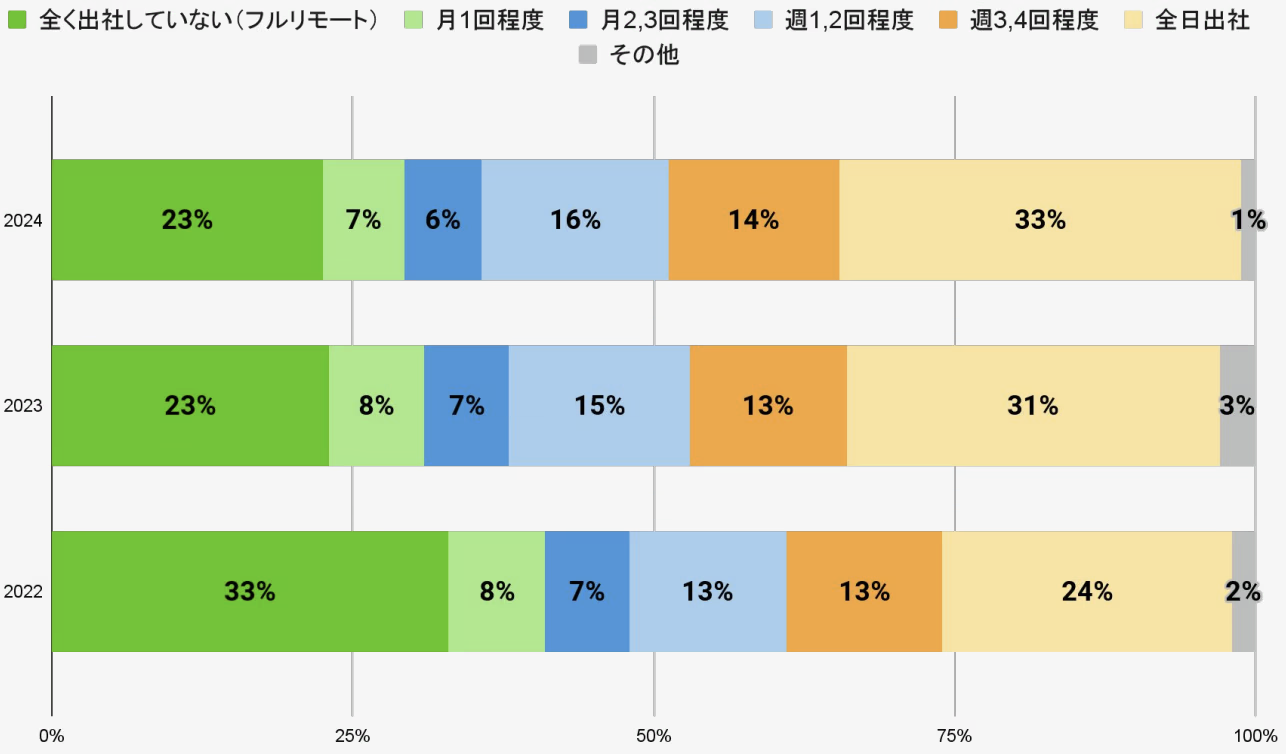

「エンジニア白書2024」によると、日本のエンジニアのリモートワーク実施率は、2022年から2023年にかけて減少傾向にありました。しかし、2023年から2024年にかけては下げ止まり、ほぼ横ばいの状況です。

この結果は、企業側の都合や、職種、プロジェクトの内容によっては、リモートワークが難しいことを示唆しています。

令和5年度の内閣府調査 によると、「会社による出社指示」や「現地作業を必要とする仕事内容」であることを理由にテレワークを実施しない企業や労働者が多いことが報告されています。

出社回帰は避けられない?エンジニアのホンネと企業の思惑

一部の企業では、リモートワークから出社へと回帰する動きも見られます。その理由としては、対面でのコミュニケーションによる創造性の向上、チームの一体感の醸成、若手エンジニアの育成などが挙げられます。

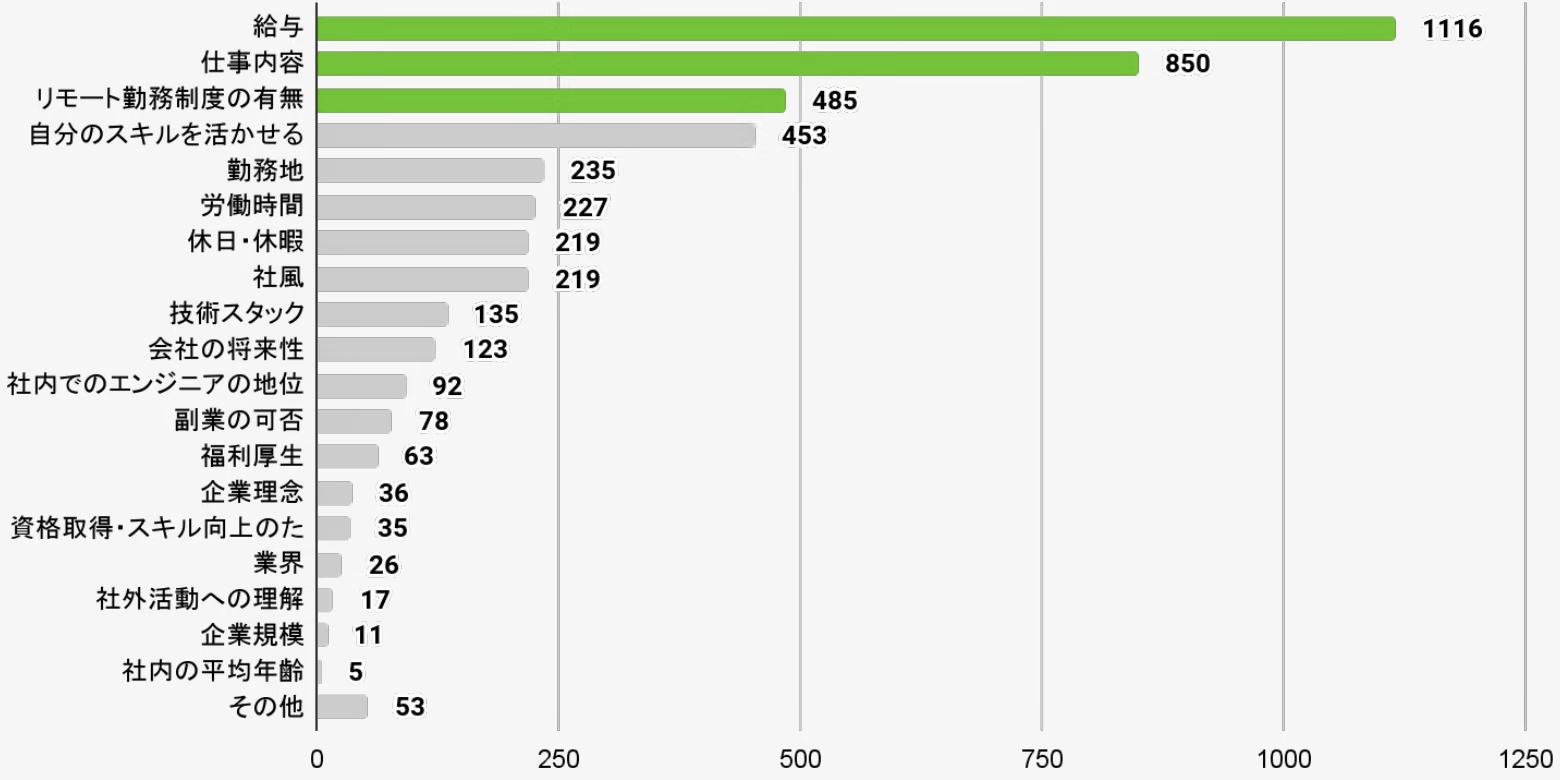

しかし、「エンジニア白書2024」では、「転職検討時に重要視する項目」として、「リモート勤務制度の有無」が上位にランクインしています。エンジニアにとって、リモートワークができるかどうかは、依然として重要な要素です。

企業は、リモートワークと出社のメリット・デメリットを比較検討し、自社の状況やエンジニアのニーズに合わせた働き方を模索していく必要があるでしょう。今後は、リモートワークと出社を組み合わせた「ハイブリッドワーク」が主流になっていく可能性があります。

エンジニアの年収格差 - 二極化は進んでいるのか?

企業規模・年齢・スキルでどう違う?年収格差の実態

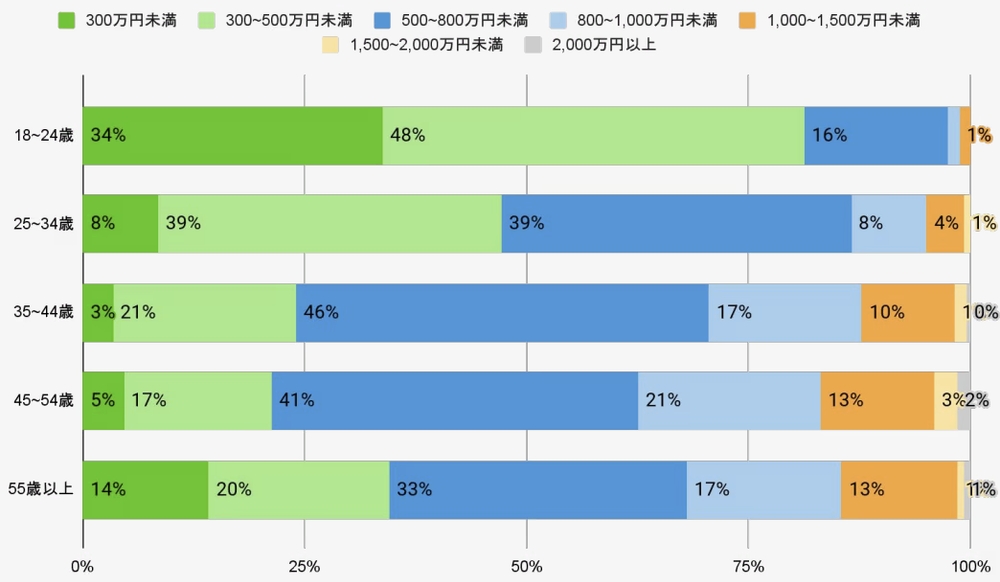

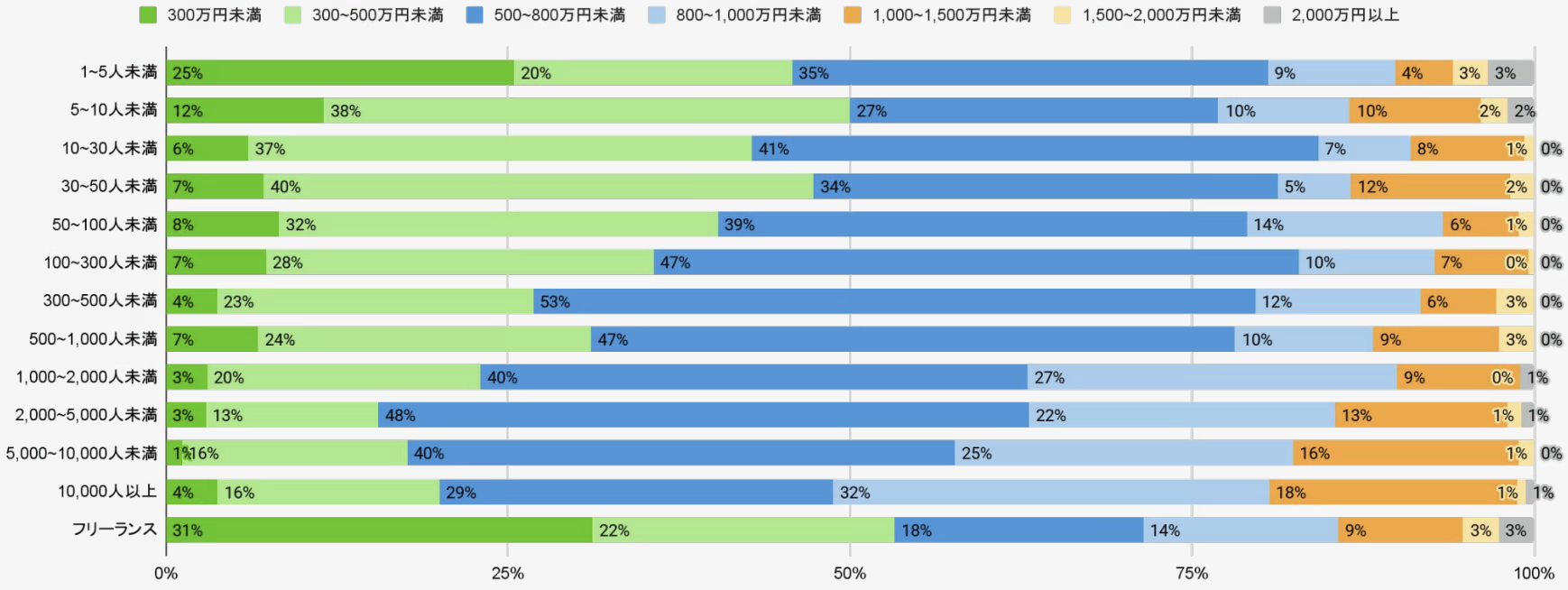

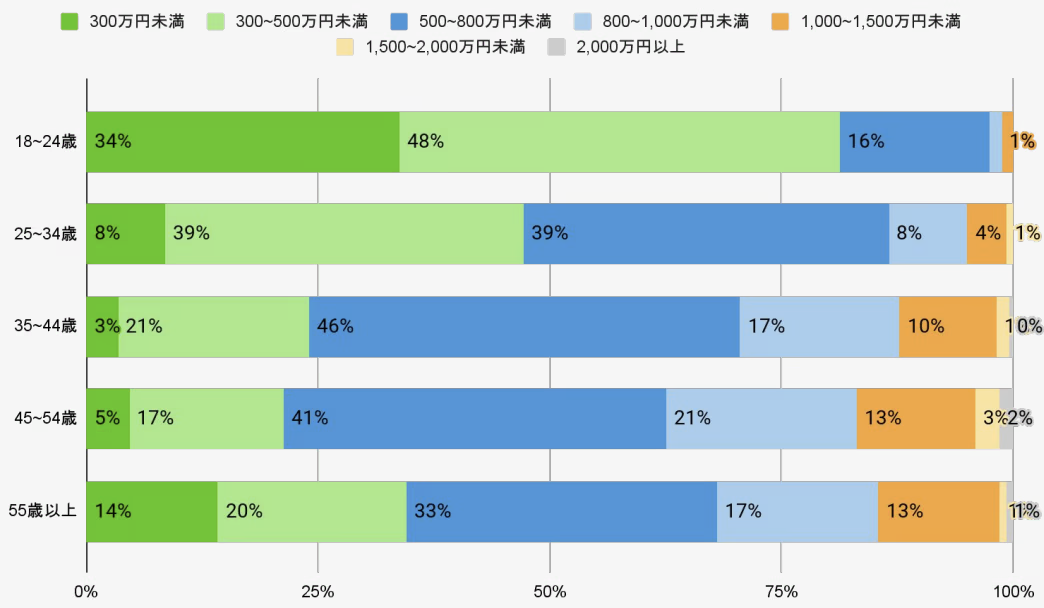

「エンジニア白書2024」のデータから、エンジニアの年収は、企業規模、年齢、スキルによって大きく異なることが分かります。

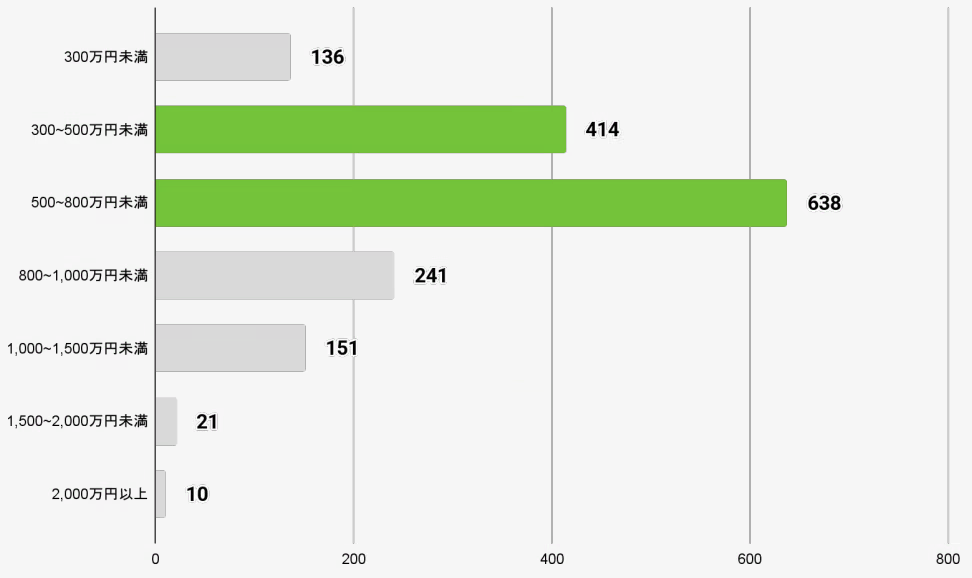

年収分布を見ると、500~800万円未満が最も多い層ですが、1000万円を超えるエンジニアも一定数存在します。

企業規模別に見ると、大企業ほど高年収のエンジニアの割合が高く、中小企業では年収が低い傾向が見られます。これは、大企業が優秀なエンジニアを獲得するために、高い給与水準を提示していること、そして、より高度なスキルや経験を持つエンジニアを求めていることが要因として考えられます。

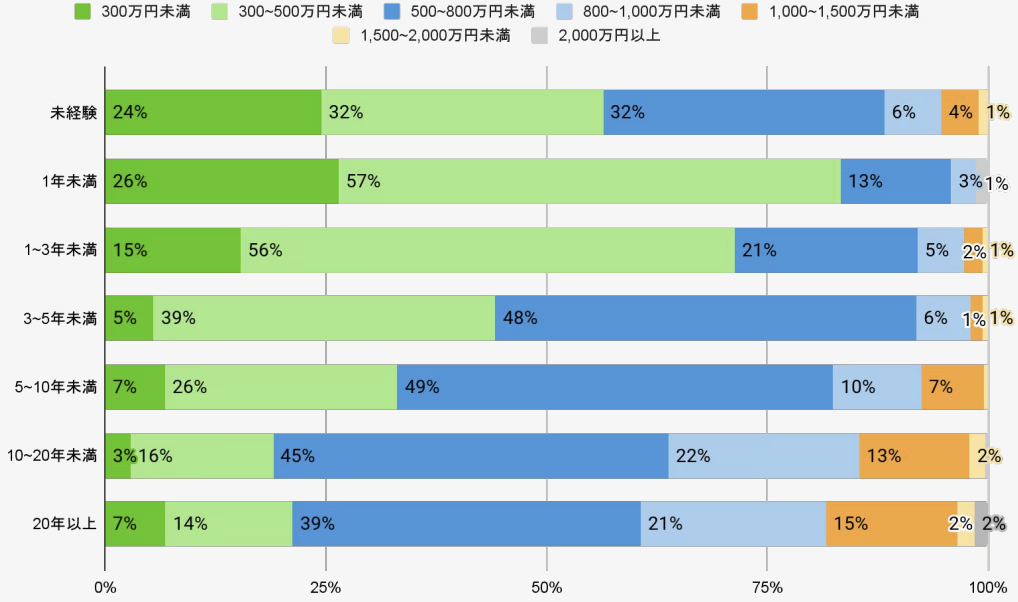

年齢別、経験年数別に見ると、基本的には年齢や経験年数とともに年収も上がっていく傾向にあります。しかし、30代後半から40代にかけて、その伸びが鈍化するケースも見られます。これは、管理職になるか、専門職として特定のスキルを極めるかによって、キャリアパスが分岐し、年収に差が生じるためと考えられます。

年収を上げるために、今すぐ身につけるべきスキルとは?

年収アップのためには、市場価値の高いスキルを身につけることが重要です。「エンジニア白書2024」やその他の調査から、以下のスキルが特に需要が高いと考えられます。

- AI・機械学習関連のスキル: Python、TensorFlow、PyTorchなど

- クラウド関連のスキル: AWS、Azure、GCPなど

- セキュリティ関連のスキル: 情報セキュリティマネジメント、ネットワークセキュリティなど

- データサイエンス関連のスキル: 統計学、データ分析、SQL

- Webフロントエンド: React, Angular, Vue.js

これらのスキルを習得することで、より高い年収を得られる可能性が高まります。

エンジニアの転職市場 - 売り手市場はいつまで続く?

転職で本当に年収は上がる?経験年数と転職回数の関係

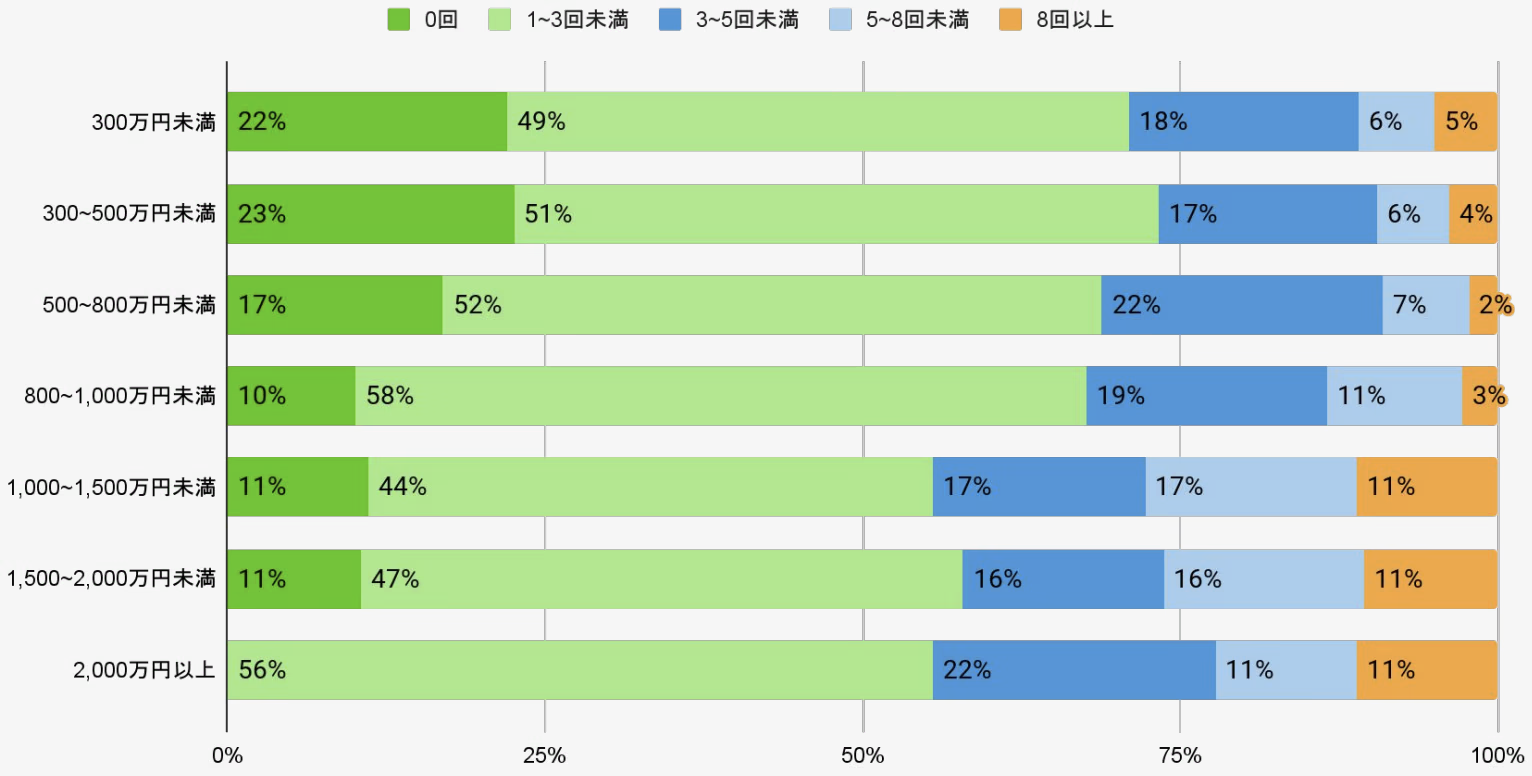

「エンジニア白書2024」のデータは、転職による年収アップが、以前ほど簡単ではないことを示唆しています。「転職検討時に重要視する項目」として、「給与」を挙げるエンジニアは依然として多いものの、「現在の年収」の分布を見ると、年収が高い層ほど転職回数が多い傾向が見られます。

このことから

- スキルアップやより良い労働条件を求めて、積極的に転職するエンジニアが多い

- 転職を繰り返すことで、結果的に年収が上がっているエンジニアがいる

ということが考えられます。しかし、「転職すれば必ず年収が上がる」とは限りません。「エンジニア白書2024」のデータでは、全体の年収分布に大きな偏りは見られず、また、年齢や経験年数を重ねても、必ずしも年収が右肩上がりに増えていくわけではないことが示唆されています。

これらのデータから、転職による年収アップは、個人のスキルや経験、企業が求めるスキルとのマッチングなど、様々な要因によって左右されると考えられます。

それでも市場価値を高めるには? - 厳しい時代を生き抜くための戦略

厳しい転職市場を生き抜き、市場価値を高めるためには、以下の戦略が考えられます。

- 需要の高いスキルを習得する: 「エンジニア白書2024」の「よく使う言語」「今後習得したい言語」のランキングを参考に、Python、Go、Rustなどの言語、AI・機械学習、クラウド、セキュリティなどの分野のスキルを習得する。(具体的な学習方法・教材・資格は前述)

- 実績を可視化する: GitHubなどで自分の成果物を公開する、Qiitaやブログなどで技術情報を発信するなど、自分のスキルや実績を客観的に証明できるようにする。

- コミュニティに参加する: 勉強会やセミナーに参加する、オンラインコミュニティに参加するなどして、他のエンジニアと交流し、情報交換やスキルアップの機会を得る。

- キャリアパスを明確にする: 5年後、10年後にどのようなエンジニアになっていたいのか、具体的なキャリアパスを描き、そのために必要なスキルや経験を逆算して習得する。

- 転職エージェントを賢く活用する: 自分のスキルや経験を客観的に評価してもらい、適切な求人を紹介してもらう。

- 英語力を向上させる: グローバルな企業への就職機会を増やせる。

これらの戦略を実行することで、厳しい転職市場でも、自分の市場価値を高め、キャリアアップを実現できる可能性を高めることができます。

スキルアップ - エンジニアは何を学んでいるのか?

平均学習時間の真実 - デキるエンジニアは何が違う?

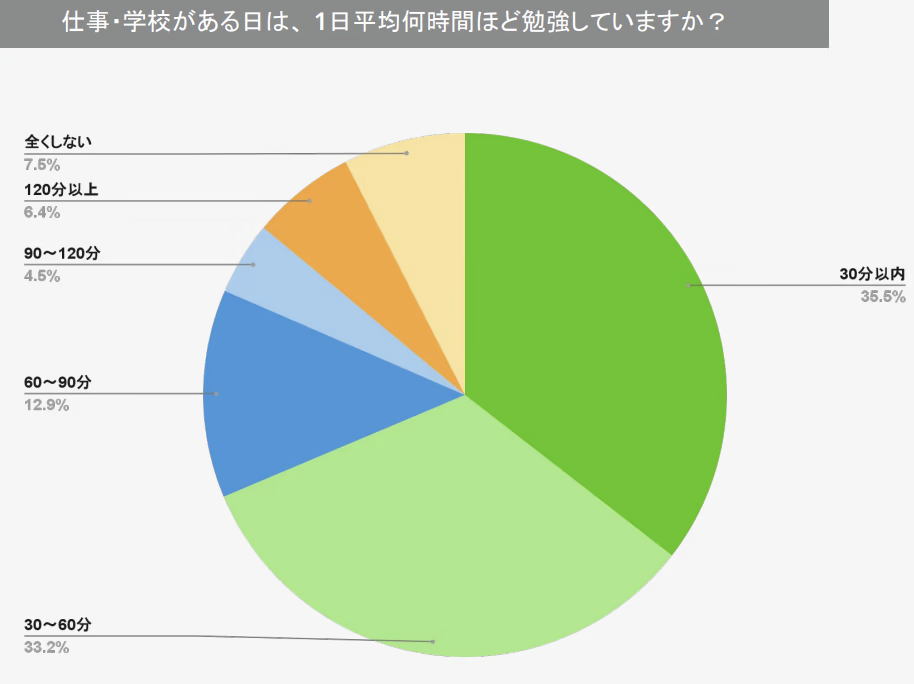

「エンジニア白書2024」によると、仕事がある日の1日の平均学習時間は、60分未満が68%を占めています。

この結果は、多くのエンジニアが、日々の業務に追われ、十分な学習時間を確保できていないことを示唆しています。しかし、変化の激しいIT業界で生き残るためには、継続的な学習が不可欠です。

では、市場価値の高いエンジニアは、どのように学習時間を確保し、スキルアップを図っているのでしょうか?

彼らに共通しているのは、

- スキマ時間の有効活用: 通勤時間、休憩時間、寝る前など、少しの時間も無駄にしない。

- オーディオブック: 通勤時間や移動時間に、技術書やビジネス書を聴く。

- ポッドキャスト: 技術系のポッドキャストを聴く。

- オンライン学習プラットフォーム: スマートフォンアプリで、短い時間でも学習できるコンテンツを利用する。

- 学習の習慣化: 毎日、毎週など、決まった時間に学習する習慣を身につけている。

- カレンダーに学習時間を組み込む: スケジュールに学習時間を確保し、他の予定と同様に扱う。

- 学習時間を記録する: 学習時間を記録することで、モチベーションを維持し、進捗を確認する。

- アウトプット前提の学習: 学んだことをブログやQiitaで発信する、勉強会で発表するなど、アウトプットを前提に学習することで、知識の定着を促す。

- 目的意識の高さ: 「〇〇のスキルを身につけて、△△のプロジェクトで活躍したい」など、明確な目標を持って学習に取り組んでいる。

- SMARTな目標設定: Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限がある)目標を設定する。

- 学習の質を高める工夫

- ポモドーロテクニック: 25分間の学習と5分間の休憩を繰り返すことで、集中力を高める

- アクティブラーニング: 受動的に情報を得るだけでなく、問題を解いたり、議論したり、教えたりすることで、より深く理解する

オンライン学習は本当に効果がある?人気の学習方法を徹底比較

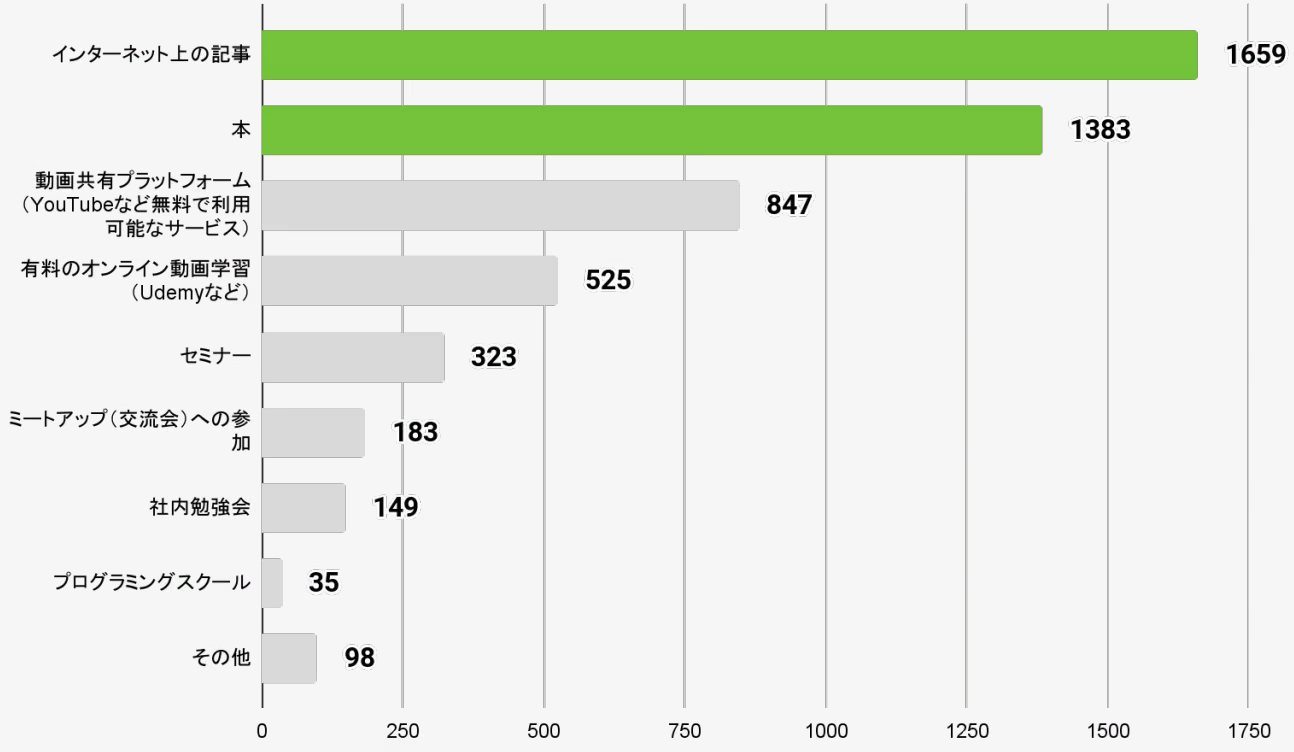

「エンジニア白書2024」によると、最も多い学習方法は「インターネット上の記事」で、次いで「本」となっています。オンライン学習サービス(Udemyなど)や、動画共有プラットフォーム(YouTubeなど)を利用するエンジニアも多く、多様な学習方法が活用されています。

オンライン学習は、時間や場所を選ばずに学習できる、費用が比較的安いなどのメリットがあります。しかし、

- モチベーションの維持が難しい

- 分からないことを質問しにくい

- 体系的に学べない

といった課題もあります。

オンライン学習を効果的に活用するためには、

- 明確な目標設定

- 学習計画

- 他の学習方法との組み合わせ

が重要です。

まとめ - データから見えた日本のエンジニアの課題と未来

「エンジニア白書2024」から、日本のエンジニアのリアルな姿が見えてきました。Pythonの躍進、リモートワークの現状、年収格差、転職市場の厳しさ、スキルアップ戦略など、多岐にわたるデータから、日本のエンジニアが直面している課題と、今後の可能性が見えてきます。

- 課題

- 年収格差の拡大

- リモートワークの定着の難しさ

- 転職市場の厳しさ(スキルミスマッチ)

- 学習時間の不足

- 今後の可能性

- Pythonなどの需要の高いスキルを習得することで、市場価値を高められる

- リモートワークのメリットを活かし、自分に合った働き方を見つけられる

- 情報発信を通じて、自分のスキルや実績をアピールできる

- オンライン学習など、多様な学習方法を活用して、効率的にスキルアップできる

日本のエンジニアは、変化の激しいIT業界で生き残るために、常に新しい技術を学び、自身のスキルと市場価値を高めていく必要があります。「エンジニア白書2024」は、日本のエンジニアにとって、自身のキャリアを考え、未来を切り開くための貴重な羅針盤となるでしょう。

変化の激しい時代だからこそ、エンジニアには、自ら学び、成長し続ける力が求められています。本記事が、読者の皆様のキャリアアップの一助となれば幸いです。

開発生産性やチームビルディングにお困りですか? 弊社のサービス は、開発チームが抱える課題を解決し、生産性と幸福度を向上させるための様々なソリューションを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください!

参考資料: